ATELIER MUJI GINZA(東京・銀座)で開催されている「かおりをきく」展は、香りという目には見えない存在を展示するという興味深い内容でした。実際に香りが堪能できる観客参加型のコーナーが一番気に入りました。

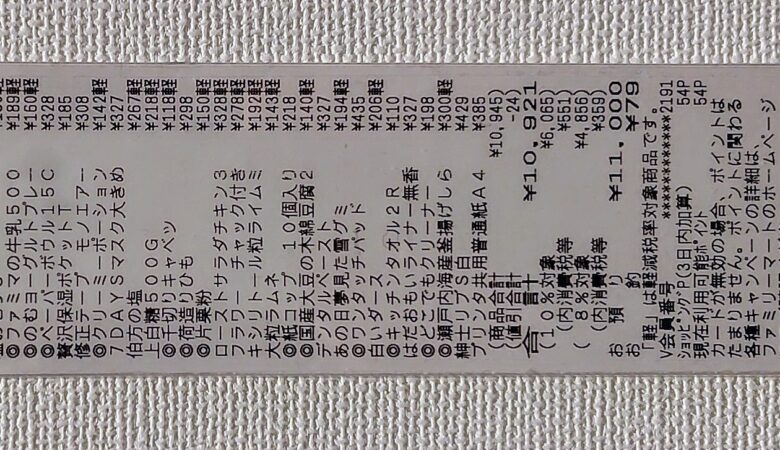

4種の香りのうち、筆者が最も気に入った1点

「日常と非日常」「香りとあかり」「自然と人工」「自分を見つける」「なつかしさ、でも新しい」「半径1m以内」「ジェンダーレス」といった、ちょっと気になる言葉が、壁に設置されたパネルの上に点在しています。様々な想像を促す、これらの言葉の展示から“抽出された香り”4点が並べられています。この4つの香りを生み出すために用いた素材の香り9点も展示されていました。

壁には印象的な言葉が多く記載されている

4つの香りの中で一番気に入った香りは、こんな構成でした。Topはグリーンティとローズマリー、Middleはヒノキとセダーウッド、Lastに来るのがパチュリとベチバーの香りでした。これは、要するに森の奥の中で大樹にもたれかかっている時に感じるような香りと言えば、読者の皆さんにも想像がしやすいでしょうか?

実は、わざわざ森になど足を運ばずとも、知り合いのお宅にも、ギャラリーにも香りはあります。子供のころ、色々なお友達の家に遊びにいったものですが、家ごとに異なる匂いがついていることに驚いたものです。

玄関から家の中に入ったときもさることながら、一番、強く家ごとの差異を感じたのは、ジュースや牛乳を振る舞われた際、コップに口をつけたときでした。どういう理由からかは分かりませんが、コップの内側外側には、それぞれの家の固有の香りが染みついていました。カレーみたいな匂いの家がありました。どことなく苦い匂いの家がありました。甘いバラのような香りが漂うコップの家もありました。

飲み物というのは液体です。液体は、匂いを引き出す触媒のようなものなのです。例えば、一日の長い労働を終えて、自宅で風呂に入っている時のことを思い出してみてください。自身の胸や首筋や顔面そのものの匂いが風呂の湯を触媒にして、わーっと鼻腔を襲ってきます。

「かおりをきく」をアナグラム(文字の入れ替え)化すれば「きおくをかり」、すなわち「記憶を狩り」に変容します。香りというのは、記憶を引き出す狩人のようなものに相違ないのです。

美術鑑賞のため、ほぼ毎日、ギャラリーを回っていても「記憶の狩人」的な事情はまったく同じです。ニスのような匂いの漂うギャラリー、カビ臭いギャラリー、強いタバコ臭のギャラリー、チーズっぽい香りのギャラリーなどなど、いろいろなバリエーションがあります。匂いを感じることが、そのままギャラリーをしかと認識することにつながるわけです。

ただ、最近は「香害」という言葉が一般化し、あまりにも強い香りは忌避されがちです。また、香りの成分が、誰かにとっての身体被害をもたらすケースもあるので、香りに関しては、皆がナーバスになっているようにも思えます。

アルコール消毒をいまだに頻繁に行っている方が散見されます。これは、筆者の推測に過ぎませんが、アルコール消毒液の、あの独特の香りを嗅ぐことで精神的な安定感を得ているのではないでしょうか?

塗装をぼろぼろにし、金属を劣化させるほどのアルコールにはご用心

しかし、塗装を蝕むほど、刺激が強いものなので、皮膚のことを考えたら、消毒のしすぎは逆効果になります。消毒とは反対に、「臭さ」への過敏な反応も見受けられます。筆者が「彩字記#3」でも訴えましたが、図書館内で「臭いの強い方」を追い出すような掲示が堂々と貼られていたりと、よきにつけ悪しきにつけ、匂い・臭いに敏感な世の中になってきているのは確かなようです。

本展パネルには、こんな言葉が書いてありました。

日本における香りの歴史は約1500年、長い歴史の中で、多様な使われ方をしてきました。中でも平安時代に書かれた「源氏物語」には、意外にも現代に近い形で、暮らしの中に香りを取り入れてたことが記載されています。

わが国では、595年、淡路島に香木が漂着したというのが、文献上、香木が初めて記載された事例になります。平安貴族たちの薫物文化の熱心さは「源氏物語」にも登場します。しかし、武家は薫物ではなく香木を香り文化の中心に据えていきます。これは日宋貿易により香木の輸入量が増加したことも反映しています。江戸時代に入ると階層を超越し、町人階層らも香りを楽しむ文化に変容していきます。沈香の中でも最高級ランクとされる伽羅(きゃら)が大人気となるのもこの頃のこと。

そう、「源氏物語」というのは、香り文学、におい文学といってもいいくらい、やたらと嗅覚にまつわる描写が多い作品なんですよね。しかも、どこかエロチックな描写と嗅覚が結び付けられています。まぁ、恋愛というのも、相手の匂いに酔っているようなものですから、確かに嗅覚とエロスは密接な関係があるのは間違いないでしょう。

筆者が一番、印象に残っているのは「空蝉」の有名なシーンです。様々な識者が著作で引用することの多いくだりですね。

かのもぬけを、いかに、伊勢の海士のしほなれてや、など思ふもただならず、いとよろづに乱れて……

歌人、随筆家の尾崎左永子(1927年生まれ)は著書「源氏の薫り」の中で、このくだりをこう現代語訳しています。

あの、脱ぎ捨てた衣を、“どうだったかしら、伊勢の海士の捨て衣のように、潮なれて、塩っぽく汗臭く、汚れていたのではないだろうか”などと思うだけでももう気が気でなく、いろいろと思い乱れて……

空蝉が脱ぎ捨てた薄衣を源氏が持って帰っていったことに対して、空蝉は「どうしよう、めっちゃ汗臭かったとしたら」と気に病んでいるわけですが、源氏にしてみたら、その「いとなつかしき人香」こそが恋心を燃やしに燃やすガソリン的な存在なのです。

まぁ、「源氏物語」の影響を直接的に受けたわけではないと思いますが、宮森敬子(1964年生まれ)が過去の展示で、バラの花を非常に効果的に用いた例もございます。こちらは、美術評論家連盟会員の小勝禮子先生が「時空の表面 ー宮森敬子の『樹拓』の収集をめぐって」という素敵な文章で紹介していますので、ご興味のある方はご一読ください。

まぁ、ギャラリー内部にバラの花びらをまいたり、置いたりすると、あっという間にすえた臭いになってしまい、決して良い匂いとは言えないのですよ。本当に置いたばかりの最初のころだけは花びらも美しく、芳香が漂うのですが、日を追うごとに花は色あせていきます。ずばり、芳香と悪臭は紙一重なのです。恋心を抱いていれば、臭いも芳香と勘違いしてしまうのが人間というものなのです。

最後に「源氏物語」の「梅枝」から、やはり有名なあの歌をお送りします。

花の香は散りにし枝にとまらねど

うつらむ袖に浅くしまめや

うーん、年を重ねれば、花の香もとどまらない、と。そう来ましたか…「花の命は短くて~」にも少し通じる歌のような気がします。

記憶を狩る存在として薫りを聞くーー美術、文学とも相性の良い嗅覚の世界にあれこれと思いを馳せる本日の筆者なのでした。(2026年2月4日21時49分脱稿)