【追悼はいつも突然に】

追悼は筆者の場合、いつでも突然、やってきます。東京都内にある某美術館のコレクション展を拝見している時、江戸時代後期から明治時代初期の日本画家・森一鳳(1798~1871年)の作品に出合いました。作者を紹介する展示パネルには、次のような面白いことが書いてありました。

・写生画風の作品を描いたが、中でも「藻苅(もかり)舟」の画題で知られた作家である。

・「藻を苅る」画題を手掛けた一鳳、つまり「藻を苅る一鳳」は「もうかる一方」と読めることから、大阪の商家に人気を博した。

森一鳳「刈舟図」(部分)関西大学所蔵 関西大学デジタルアーカイブよりの転載

なるほどー、「藻を苅る」を「もうかる」と読むことで、縁起担ぎをしているのですね。このような言葉遊び、なかなかしゃれていますよね。このパネルを読んだときに、美術評論家連盟会員だった故・乾由明先生(1927~2017年)の顔が浮かびました。

まずは、そもそも乾先生と筆者との関係から書いてみます。その後、「もうかる一方」でなぜ故人の顔が浮かんだのかをお伝えすることにしましょう。

【常に粋だった乾先生】

なぜ、偉大な乾先生の顔が浮かんだのかを、本稿で書いてみようと思います。そもそもの出会いは、彼が1997年、金沢美術工芸大学の学長に就任した時までさかのぼります。当時、私は新聞社の金沢支局で記者として働いていました。学長就任を受けてのインタビュー取材をしたのです。その時に、よそ者になかなか心を開かず、因習的な傾向のある金沢で、彼はこう言ったのです。

●芸術を志す人間は本来、一匹オオカミであるべきだ。

●日本は縦社会で個人よりも団体が大きな力を持っている。団体内の序列関係のようなものは大学内には持ち込ませないようにしたい。

●過去の模倣や繰り返しに陥れば、技は死ぬ。常に新しい物を生み出すことで伝統は続く。

心底、びっくりしました。大阪出身の方が、ある意味、“異国”である金沢の著名な大学のトップに就任されるわけですから、普通なら、周りの様子を神経質にうかがいながら、慎重な姿勢を堅持すると思うのです。ところが、先生は、大胆にご自身の所信を表明されているのです。伝統をやたらに重んじる加賀百万石ピープルたちには耳の痛い言葉を連発しています。

「ずいぶん、勇気のある方だな」とその時、思いました。学長就任のインタビュー記事が無事、掲載されましたので、これで通常ならご縁はあまり続かないものなのですが……。ところが、不思議なことが続きました。

筆者の大好きな蕎麦屋、和食割烹などのカウンターで、偶然、乾先生とお目にかかる機会が数回あったのです。ランチの時もディナーの時も、です。乾先生はいつも、お一人でいらっしゃっていました。そこで、「乾先生、いつぞやは取材でお世話になりました」「いや、こちらこそ、どうも」と会話が弾み、お互いがおいしい物に目がないことが分かりました。

そこで、話はこう進みました。お互いの知っている「他人には教えたくないお店」への招待ごっこをしようじゃないか。つまり、筆者の行きつけの店に乾先生をお招きする。反対に乾先生行きつけの店に筆者が招いてもらう。会計は貸し借りなしの割り勘主義でいくことになりました。

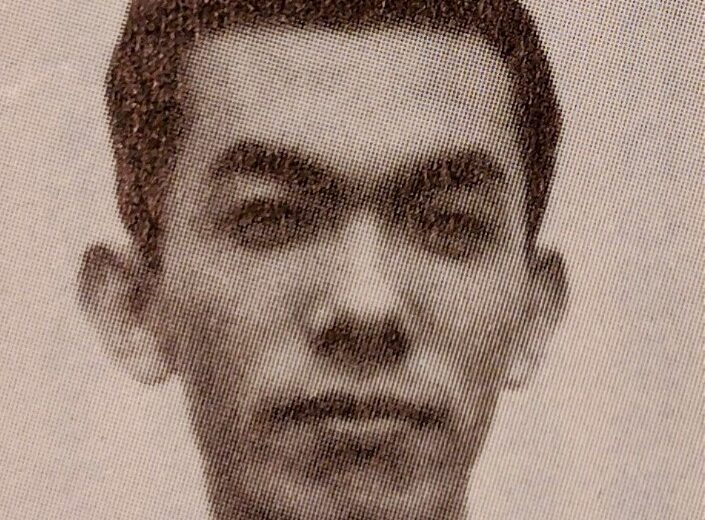

30歳代半ばごろと思われる乾由明先生のお顔(保育社「カラーブックス 83) 抽象絵画」奥付の写真を転載

そんな交流を続けているうちに、乾先生が非常に深い学識と豊かな人間性を兼ね備えている方であることをどんどん知った筆者は、乾先生に月1回ペースで連載を書いてもらうことに決めました。タイトルは「美の祝祭」にしました。「美術に興味のない方でも楽しく読める原稿」をお願いし、先生はこちらの要望に見事に応えてくれました。当時は、まだ手書き原稿でのやり取りでした。先生の字はとてもお上手で読みやすかったので、こちらがワープロ(当時はまだワープロでした、文字入力!)で転記しやすかったのを今でも覚えています。

乾先生&市原、2人だけの会食は、その後も催行されました。その中で、また驚いたのは、先生が全く偉ぶることなく、どんな方が相手でも、気さくそのものだった点です。美術の難しい話をしかめ面で披露することなどは絶えてなく、常に陽気なお酒を飲む方でした。

そもそも、乾先生の生家は、谷崎潤一郎の「細雪」にも登場する高級料亭「播半」で、多くの美術品、骨董に囲まれていた典型的な「ぼんぼん」(良家の坊ちゃん)育ち。しかも、茶人でもありましたので、身のこなし一つとっても上品・優雅の極みのような方でした。そのくせ、仕事の場では、また寄稿される文章では、びしびしと厳しい指摘をされるので、普段の洗練された身のこなしとのギャップにも驚かされました。

さて、ここでようやく原稿冒頭の「もうかる一方」に戻ります。乾先生は、料亭などでの飲食のさなか、女将らとよもやま話をかわす際、ご自身のことをよく、笑いながら「風呂屋の釜」と規定していたのです。読者の皆さん、これは言葉遊びの一種なのですが、意味がお分かりでしょうか。

風呂屋の釜には、湯しか入っていない=湯ばかり。言う(ゆう)ばっかりで行動力・実行力が伴わない人間であるという自虐ネタの言葉遊びです。乾先生は、「(自分は)風呂屋の釜」と言ってから、数秒、間を開けて、「ゆーぅばっかり」とオチまでご自分で説明するのが常でした。ということで、「もうかる一方」を美術館の解説パネルで見たとき、30年近くも前の微醺を帯びた乾先生の笑顔を思い出したのです。

乾先生の著書「抽象絵画」の書影(部分)

乾先生の主著は「眼の論理」「現代陶芸の系譜」ということになっておりますが、筆者が読者の皆さんに一読をお勧めしたいのが、「カラーブックス 83)抽象絵画」(絶版、保育社)です。国内勢は、岡田謙三(1902~1982年)、オノサト・トシノブ(1912~1986年)、斎藤義重(1904~2001年)、菅井汲(1919~1996年)の4人だけ。残りはカンディンスキーやモンドリアンやポロックらすべて海外の作家紹介なのですが、カラーブックスと名乗るだけあって、文庫サイズながら、カラー図版が大量に掲載されており、素晴らしい内容です。筆者が激しく共感した文章を引用します。同書98ページより。

ポスターや広告などの抽象デザインにはさほど抵抗を感じないひとでも、絵画の抽象作品に出あうと顔をしかめる場合が案外多いのである。これははなはだ奇妙な現象といわなければならない。

乾先生のご指摘通りです。人は、抽象なるものに一方で慣れ親しみ、一方で嫌悪感を覚えているようなのです。この本が刊行されたのは、1965年9月のこと。約60年が経過した現在でも、乾先生の指摘は、その妥当性を失っていないようです。小さな本ですが、学ぶところの多い本です。「乾先生の入門本」としては最適の一冊だと確信しています。

それにしても、乾先生がお亡くなりになって、もう9年目になるんですね。亡くなった方は、もう年を取らないから、いいですよね。こちらは、どんどん年を取るばかりです。先生に初めてお目にかかったのは筆者が20代のころ。まさに、「無常迅速」ですね。

追悼というのは、多くの場合、亡くなりたてほやほやの時期に皆さん、書かれます。しかし、筆者の場合は、日常の何でもない、ふとした文字との出会いからでも追悼するのです。そもそも亡くなった方の書籍を読む行為、これは追悼そのものです。また、1枚の絵を見ること、これも立派な追悼なのです。私たちは、いつでも、どこでも追悼ができるんです。ということで乾先生、またご著書を読ませていただく際、お目にかからせてくださいね。(2026年1月29日21時12分脱稿)