ユカとケンタロウによる姉弟ユニット・SHIMURAbros(シムラブロス)の作品を随分と前から見続けていますが、筆者はずーっと好きです。視覚のもたらす不思議さを科学的に、芸術的に、しかもある種の批評性や楽しさを交えて作品化してくれるので、本物の芸術家だと思います。

また、彼らはあまり同じ作品を繰り返しません。たとえ、ある作品が皆から喝采されても、新しい試みに挑戦します。常に新しい作品を創造しようと試みる姿には刺激を受けます。

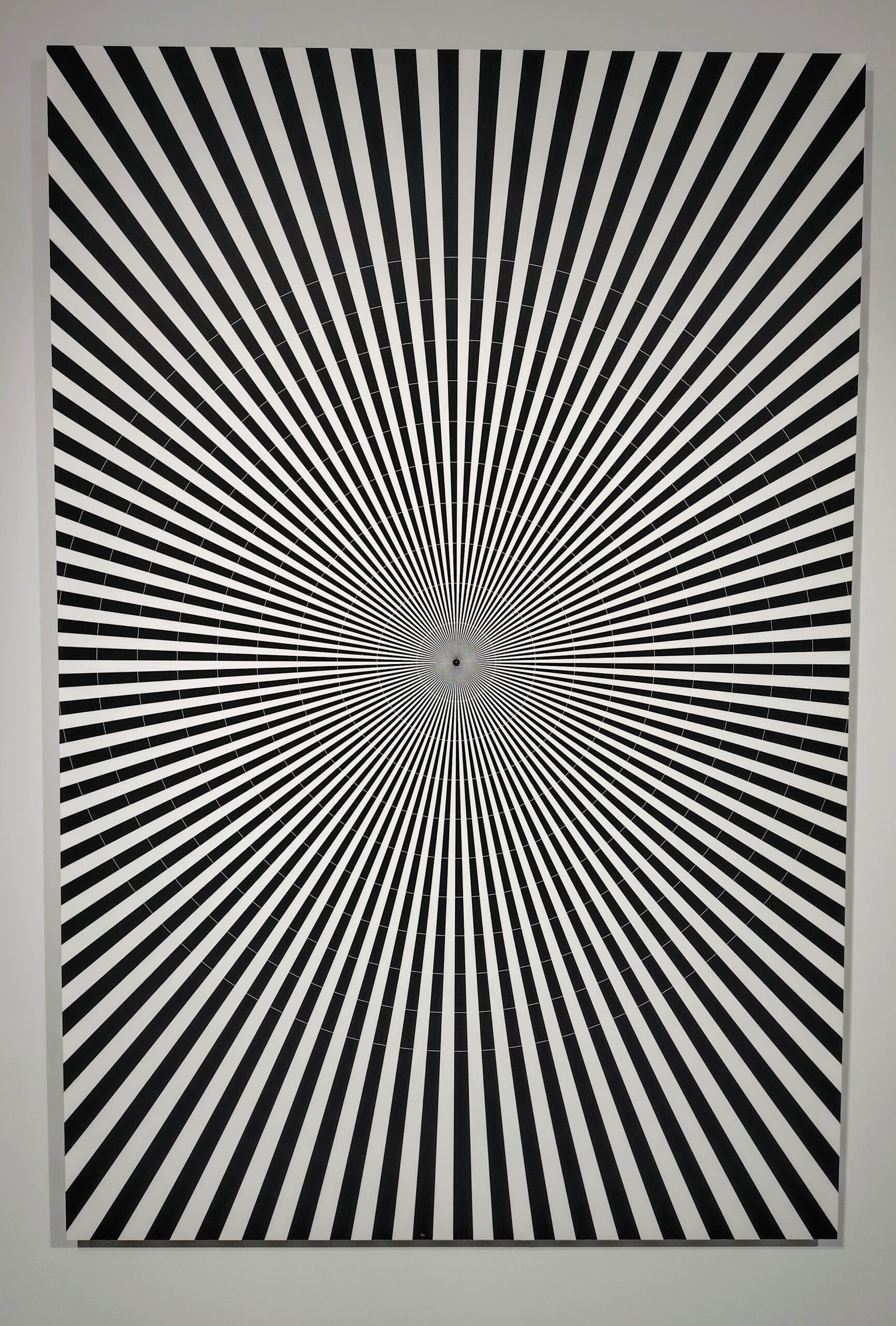

シムラブロス「フォーカスチャート3」

筆者は、日常のギャラリーや美術館を回る際に、SNSは全く見たことがありません。基本、紙ベースのDM、チラシ、美術雑誌に載っている情報を参考に回っています。SNSやメールで展示概要を見ても、頭に入ってこないからです。そのようにして、紙ベースで回っているということは、「ある作家の展示に出会えるか否か」は、かなり偶然性に支配されていると言えるでしょう。しかし、なぜか、筆者はいつもシムラブロスの作品の前に立っているのです。

先日も、またシムラブロスの作品の前にいました。2015年に制作された旧作「フォーカスチャート3」でした。展示パネルの全体が興味深かったのですが、その中から作品のコンセプトやモチーフに答えた文章を引用しましょう。

「見る」とは何か?

フェルメールはカメラを使い世界を見た。今や現実認識にカメラは欠かせない。画の中央にあるフックは巻尺をセットするためのもの。これはカメラの焦点調整に用いるチャートである。ここで測るのは、カメラと私たちの間にある「見る」という行為の距離であり、カメラに必要な精密チャートを、人間が正しく直視できないという現実である。

姉妹作品の独自性は、この中央のフックに凝縮されているわけです。仮に、このフックがなかったとしたら、どうでしょう?

シムラブロス作品の中心に配置されたフック

ブリジット・ライリー(1931年生まれ)やらヴィクトル・ヴァザルリ(1908~1987年)らのオップ・アートと同様に、視覚的に楽しくて、不思議で娯楽じみた、エンタメのようなものに見えてしまう恐れがあるでしょう。

筆者はライリーらの作品がエンタメであるとは思っていません。しかし、この手の視覚を惑乱させる、騙しのトリックが凝らされた作品は、娯楽的な要素が前面に押し出された見え方になっていることが多いということが言いたいのです。オップ・アートが初期に持っていた志は、心と眼の関係性を巡る考察であったり、認知の本質にまつわる心理学的研究であったりと、かなり真剣なものだったと理解しています。しかし、現在は、その志から遠く離れて、ただの見世物になっていると言わざるを得ません。

シムラブロスの作品では、中央にフックが付いたことによって、作品と観客と距離とに関する深い考察が巡らされているわけです。作品と観客の距離がゼロだと観客は作品を鑑賞できません。作品と観客の距離が500メートル離れていたら、やはり観客は作品を鑑賞できません。作品と観客との間には適正な距離が必要なわけです。

しかし、本作において、カメラをのぞいた人間にとって、見るという行為の距離を正確に測るためのチャートは、オップ・アート的な効果によって正しく直視できない状況になっているわけです。つまり、シムラブロスは、「見る」ことの困難さを極めて単純な道具立てで提示しているということです。

視線が作品の真ん中に集中させられた時、その真ん中にはフックがあることに気が付く。そして、集中したはずの視線は、やがて作品の持つオップ・アート的な効果によって、ぐるぐる散乱させられていき、正確な距離感がつかめなくなるわけです。集中と散乱の間で視線は行き場をなくし、ただただ、作品と自身とのあいだの距離のなかを漂うことになるのです。

シムラブロスの作品は、単純な構造でありながら、複雑な思考を促してくれる、非常に知的なものばかりです。知的な、いえいえ知的な雰囲気をまといたい、筆者は彼らの作品が大好きなわけです。知性と理屈抜きの面白さと身体性と、そのバランスが非常に良く、頭でっかちではない点が素敵だと思います。

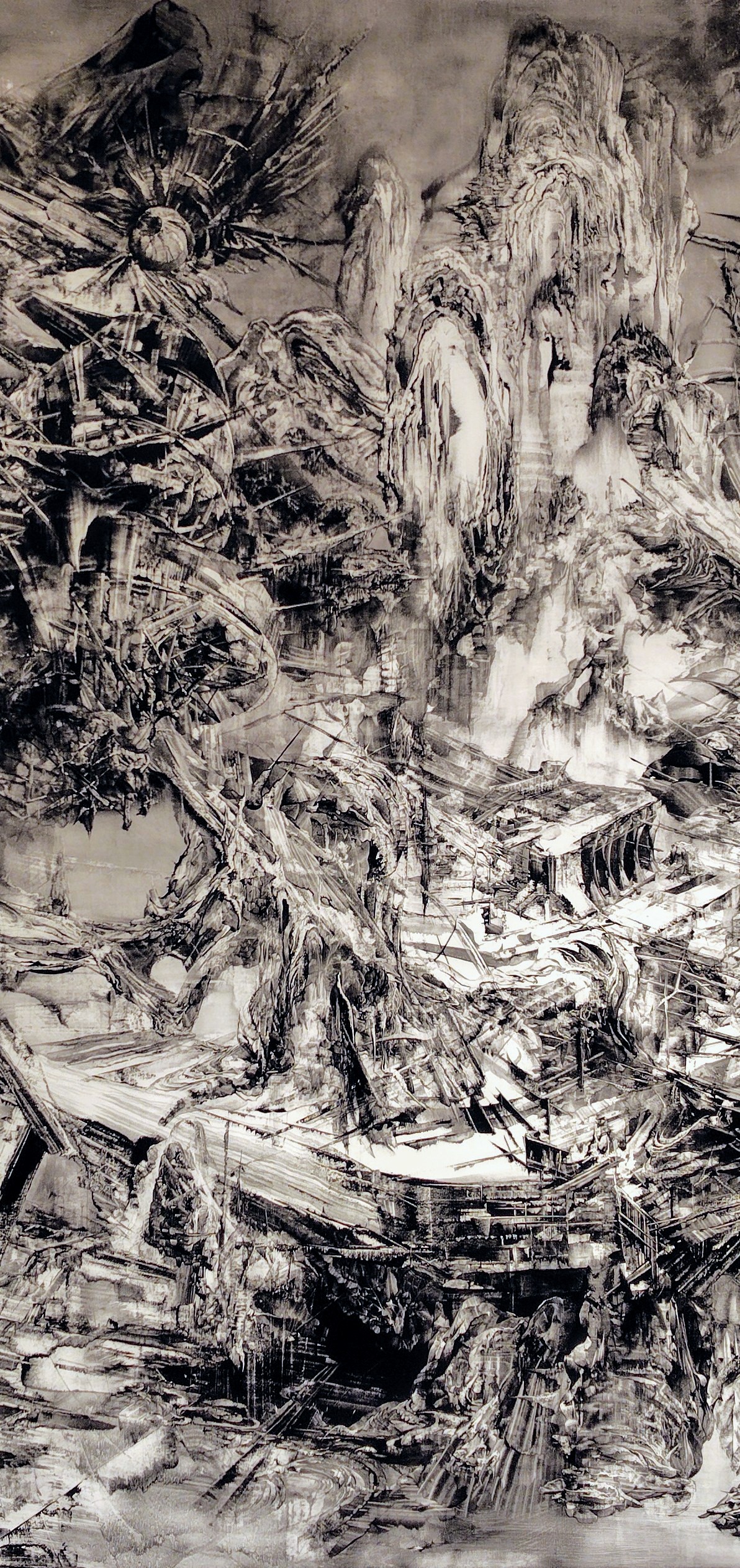

東京・銀座のコバヤシ画廊で開催されていた「藤森哲展ー後史幻景ー」も視線を集中させる力が際立っていました。藤森哲は1986年横浜市生まれの実力派作家です。

どこから描き始めて、どこで描き終えたのかがまったく推測もできません。奔流のごとき線が描くのは、多分、人類が絶滅してしまった後の風景、つまり「後史幻景」です。たくさんの絵を鑑賞している筆者の場合、目の前の作家さんが、絵のどこから描き始め、どこで描き終えたのかが、なんとなく分かることが多いです。作家さんがいる場合に、自分の考えをぶつけてみると、答えが合っているケースが多いのです。自分が描き手だったとしたら、どこから描くかな、と想像すると、制作中の光景が頭に浮かんでくるので、大体、正解に導かれるのです。

水墨画の傑作を想起させる藤森哲の作品「後史幻景」(部分)

しかし、藤森作品には、始まりも終わりも見えません。自分を中心に宇宙の歴史を考えたとしてみてください。自分の後ろ側に無限に伸びる過去があるとしましょう。自分の前に無限に伸びる未来があるとしましょう。そう仮定したとき、現在、50歳のあなたの前に伸びる過去への距離、未来への距離は「=(イコール)」ですよね。

では、あなたが10歳だったときは?

やはり、10歳のあなたの過去と未来はイコールです。

では、あなたが80歳になった際は?

やはり、80歳のあなたの過去と未来はイコールです。

ということは、無限に伸びる時空を前に控えたとき、あなた(自分)はいつだって宇宙空間のど真ん中にいるというわけです。

過去も未来もない、ただ現在だけ、常に時空の真ん中に佇むあなたしかいないのです。

藤森作品を鑑賞していると、この無限に伸びる過去と未来との中間点に立ち尽くす人間(=鑑賞者)という概念が常に浮かんできます。描かれているものが、過去なのか、未来なのか、まったく分からないのです。藤森は、あえて時空を無限大のスケールまで引き延ばした上で、非常に視線を集中させる力の強い線と面を繰り広げて見せるのです。

もう、画面の前であんぐりと口を開けて、茫然自失してしまいますよ。藤森作品の放つパワーはそれくらい強いです。色々と具体的なモチーフも描かれてはいるのですが、その物語性に引きずられることはありません。私たちは、藤森の描く無限、すなわち永遠を看取すればよいのです。

絵画を鑑賞する楽しさには色々なフェイズがあります。物語を読み解く面白さもあれば、作家個人としてのライフヒストリーを読み解く面白さもあります。藤森作品の場合は、時間と空間が無限に延長されたような世界の中を漂流する楽しみがあると思います。

そして、このような楽しみ方ができる作品として、ぱっと頭に浮かぶのは、水墨画の天才たちのそれです。雪舟(1420~1506年)は、実在する場所を描いていたとしても、非常に簡略化され、抽象画ともいえる自由さが漂う作品を残しています。破墨の技法を用いた晩年の作品に、その傾向が強いわけですが、藤森作品にも、この雪舟のような自在な雰囲気がみなぎっているのです。

ですから、藤森作品を全身で鑑賞している時に味わう感覚は、水墨画の名品を見ている時のそれとそっくりなのです。筆者があれこれ何かを書いても意味がほとんどありません。読者の皆さんも一度、藤森作品の前に立ってみてください。あまりの迫力と永遠性を感じさせる画面に圧倒されることと思いますよ。(2026年2月7日18時29分脱稿)