上野の森美術館(東京・上野)で6月4日まで開催中の「第9回 東山魁夷記念 日経日本画大賞」展。選考結果を、大変興味深く受け止めた。

ともすれば保守的になりかねない日本画の表現を、若い作家たちはどう切り開いているのかを知りたい。はたして新時代の日本画を見定めるのは可能か。そんな期待を持って、3年に一度、作家・作品の顕彰を続けているこの展覧会に出かけた。

大賞を受賞した村山春菜は日展に所属する。日展といえば保守の象徴というのが筆者の認識だ。その中で若手作家がどんな作風を展開しているのか。村山の作品をはじめとする入賞作の数々は、今後の日本画界のゆくえを見定めるためにも、重要な示唆を与えてくれた。

現代の工場は日本画でどう描かれたのか

村山の作品《コンクリート城 ランドマップ「地球(ほし)クズ集め」、「コンクリート城とコンクリートの民」》(2点1組)は、最終選考の場で審査員全員の支持を得たという。所属する画家が審査員を務める団体展とは異なり、この賞の審査員は美術史家やキュレーターなど団体外部の専門家だ。そこで満場一致の評価を得られるのは、よほどのことだったのだろうと想像していた。ただし、筆者が事前に新聞記事やネット上で作品の写真を見ていたときには、今ひとつよさを実感できていなかったことを正直に告白しておく。

実作を目の前にして感じたのは、事前に写真で見ていたときとは面白みがまったく違っていたことだ。ぎっしりと描きこまれたたくさんのモチーフの一つ一つに、並々ならぬ愛着を感じたのだ。2点は2021年と翌22年に別々の発表された作品だが、もともとセットで構想されたものだったという。日経日本画大賞は、その構想を実現する場になったわけだ。

2点の大画面に描かれているのは、大阪のある橋の上から見下ろしたコンクリート工場の風景だという。高い場所から見下ろす行為はそもそも気持ちのいいものだが、工場の全貌を把握できることにもまた別の満足を感じる。

細かく見ていくと、どんどん楽しみが増す。たとえば画面中央下部には、青く色付けされたたくさんのコンクリートミキサー車が見える。筆者は街中で青いミキサー車を見た記憶がないが、それが事実であるかどうかとは関係なく、この作品では強い存在感を感じた。働いている人々もたくさんいる。極めて小さく描かれているのだが、画面に近寄るとその小さなモチーフの一つ一つを愛でたくなる。

村山はこの絵を描くにあたって、7日間、日中の時間帯を目一杯スケッチに費やしたそうだ。「描くことがとても楽しかった」とも言う。内覧会で問答を交わした。

「ひょっとしたら工場フェチなのですか」

「そうかもしません。ただ、工場を描くのは、そこで働いている人々の姿に素晴らしさを感じるからです」

実景のスケッチを元にしているものの、この絵は決して写実絵画ではない。実際の工場は、直線と整った曲線で構成されているはずだが、結構なゆがみがある。それがまたたまらない。たくさんのコンクリートミキサー車は、まるで生き物の群れのように見える。ゆがみを気にせず無心に描くことによって、魂を注入されたのではないだろうか。「工場もミキサー車も、人間が作り出したものですよね。だから魅力的なんです」と村山は話す。

さらに特筆すべきは、岩絵具が魅力的に使われていることだ。日本画の画材を今の時代の日本画でどう生かすか。これは、日本画というジャンルが存続していく上でも重要なことだと、筆者はかねがね考えてきた。この作品では、青やピンク、黄色などをどちらかといえば淡く配した色彩感覚が、工場に新たな魅力を吹き込んでいる。油絵具だとこうしたマチエールにはならないだろう。光っているところは、ホログラムで表現しているそうだ。通常の日本画には用いない材料を使うのも、挑戦心の表れである。

筆者は日展の保守性をこれまで否定的に見てきたが、今回は少し目の曇りが取れ、光の筋が見えたように思う。

高階秀爾氏が語る日本画のアヴァンギャルドと多様性

本展審査委員長の高階秀爾氏は、入選した作品の数々が、決して保守的ではなく日本画の新しい表現を切り開いたことを喜ぶ。さらに、地方の美術館等のキュレーターが多様な視点で作家を推薦したことにも言及した。日本は縦に長く、気候風土は地域によってずいぶん異なる。多様な表現が展開する可能性をもともと秘めているのである。

入選した32作品のすべてを紹介しきれないことを申し訳なく思うが、筆者がエネルギーを注げる範囲内で、数点を取り上げたい。

沖縄の光と秋田のまたぎ

須恵朋子の《ニライカナイを想う》は、沖縄・久高島の海を描いた作品だ。鮮やかな青と横長画面を突き抜けるような水平線の描写が爽快だ。沖縄の光を感じる。海に目を奪われる一方で、砂浜の描写には岩絵具の質感が大いに生きている点にも注目した。

永沢碧衣は、秋田でまたぎの文化と出会ったのをきっかけに狩猟免許を取ったという。またぎの人々と一緒に狩を行うこともあるようだ。またぎとして熊と向き合い、描いているのだ。永沢にとって、熊ははたして愛着の対象なのか、恐れの対象なのか、信仰の対象なのか。あるいは、共存する仲間なのか。永沢の作品《山景を纏う者》においては、山と熊は同じ存在だ。熊が住宅地に出没するなど、野生動物との共存が社会問題となっている今、最も見るべき作品の一つだろう。

エネルギーと力強さ

堀江栞の《後ろ手の未来》は、これまでに、神奈川県立近代美術館鎌倉別館や都内のギャラリーで目にする機会があった。そういえば、以前堀江は「自分の表現は必ずしも日本画でなくてもいい」と言っていたと記憶している。まず表現したい内容があり、その後から可能な技法でその思いを実現するということだろうか。一方、間近でこの作品を改めて見て、日本画の画材を使ったからこそ表現できたと思われる肌合いに引き込まれた。

堀江はこのタイトルで2021年に6点描くつもりだったが、深刻な精神的苦痛に見舞われたため完成したのは5点にとどまり、23年に1点を加えて現在の姿になったという。1点を描くのに、相当な量のエネルギーを必要とするのだろう。作品の前に立って、その熱量を感じた。

三瀬夏之介の《日本の絵ー風に吹かれてー》は、富士山を描いた作品だと以前聞いた記憶がある。左隻右奥に見える小さく描かれた山は確かに富士山である。しかし、手前に描かれたいくつかの山も、富士山のように見える。おそらくどの山が富士山かというのは、もはやこの作品においては大きな問題ではないのではないか。画面全体から地球の胎動を感じる。モノクロームゆえの力強さが確固として存在している。

阿弥陀如来が見えた!

池上真紀の《来迎》は、仏教絵画というくくりでは語りきれない作品だ。伝統的な来迎図では、しばしば天から訪れる阿弥陀如来の姿が描かれている。だが、この作品では、それまでは見えていなかった阿弥陀の姿が目でとらえられるようになった瞬間を描き出しているように見える。人間が仏を意識の中で認識する瞬間、つまり人間の意識を絵にしているのではないか。鑑賞する際にも、姿がほとんど見えないゆえ、何とかして見ようと目を凝らす。鑑賞者の意識の中でも、物理的に仏の姿を知覚する経験ができる。

墨の持つ新たな力を引き出す

山口英紀の《日本の三名瀑ー華厳滝》は、墨で描かれている。特徴的なのは、中央の滝をはっきりと描き、周縁の風景をぼかしていることだ。実際の人間の視覚に近い。実に面白いと思う。墨の持つ表現力を新たに引き出した作品であることを感じた。

識別が困難な自画像

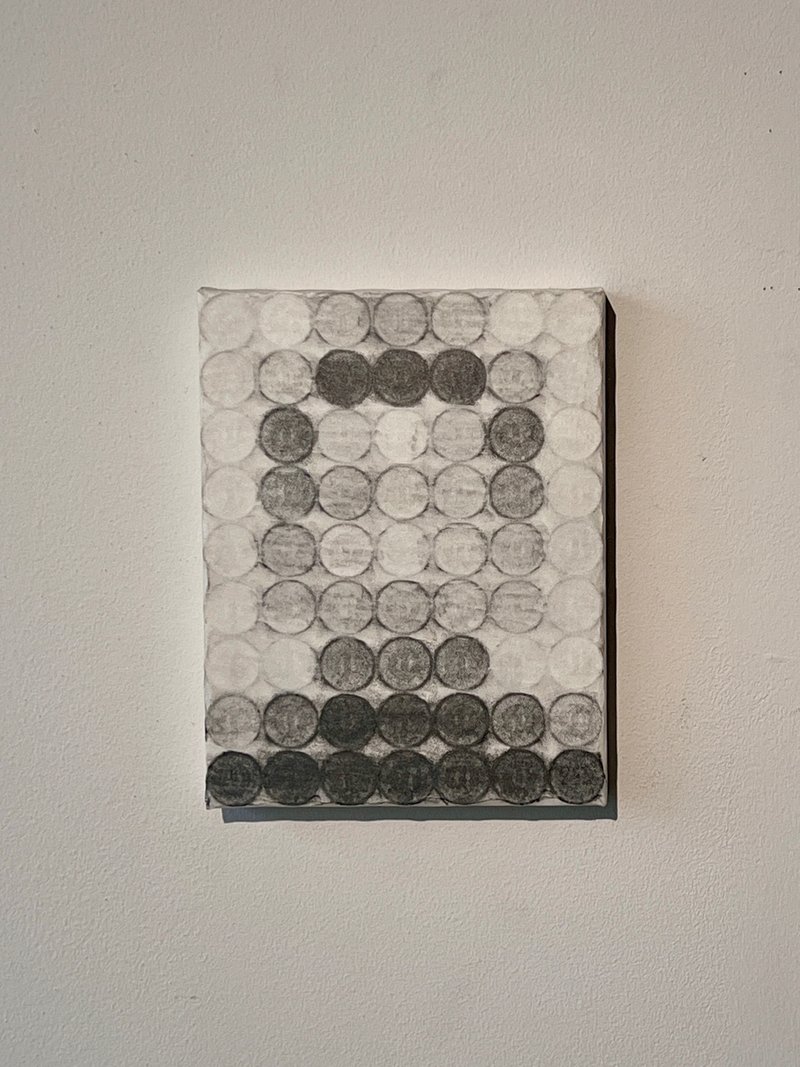

山本雄教の出品作は、《27000円の芸術家》と《63円の芸術家》の2作品。どちらも、1円玉を並べて鉛筆によるフロッタージュ(こすり出し)で画家の姿を描き出した作品だ。《27000円の芸術家》で大きく表された和装の人物は、日本画家の竹内栖鳳。《63円の芸術家》で、言われれば人の頭部かとようやく認識できるほど粗く小さく表現されているのは、作者山本の自画像である。1円玉を何枚使ったかが、それぞれのタイトルになっている。その数は、それぞれの画家の作品が市場に出た場合の想定価格によって規定されているという。タイトルの金額でそれぞれの作家の作品が買えるとは考えにくいので、独自の計算式があるのだろう。

結果として、絵の大きさ、経済価値、存在感の明確さなどのさまざまな属性を、山本は偉大な先達と比較したわけだ。特に面白く感じたのは、《27000円の芸術家》では人物像がかなりはっきりわかるのに、《63円の芸術家》では人物の識別が困難なことだ。経済価値の違いが物理的な現象に反映されているのだ。それにしても、何とアイロニカルな作品なのだろう。それも自分自身に対して。

本展では日本画の技法に基づく多様な表現を目の当たりにすることができた。新時代の日本画を見定めるのが可能になってきた現状を喜びたい。

※掲載した写真はすべて、主催者の許可を得て内覧会で撮影したものです。

展覧会情報

展覧会名:第9回 東山魁夷記念 日経日本画大賞

会場:上野の森美術館(東京・上野)

会期:2024年5月25日(土)~ 6月4日(火)

公式ウェブサイト:https://art.nikkei.com/nihonga/