すでに世を去った過去の人の声音はまだ空間には残っていて、それを収録して聞くことはできるのだろうか。 初期の録音装置は、金属箔などに音を刻み込んでいたし、再生する装置は「蓄音機」と呼ばれたように、音は蓄えるものと解釈されていた。 音は物理的な現象であるから、なんらかのあり方でどこかに、蓄積されているのではないかと、ふと思ったことがあるかもしれない。

フリードリッヒ・キットラーの「グラモフォン・フィルム・タイプライター」には、ゲーテの声を再生しようとする教授が主人公である創作小話が挿入されている。そのために墓に眠るゲーテの骨格を調べたいという許可を申請するという荒唐無稽な話だ。

キットラーは、視聴覚を拡大していく様々な機器やコンピュータがもたらす文化的、社会的インパクトに関する博覧強記で神秘主義の傾向すらあるシステム考古学的な考察を披露した。ただ最近思うに、彼が対象として取り上げていた20世紀の技術は、すでに彼がこの手の書物を書いていた1980年代よりも、はるかに加速度的に遠のいている。キットラーが他界したのは2011年だが、彼が想像していた以上の速度でコンピュータは進化している。(彼は同書で「未来の電子戦争にあっては、コンピュータのなかの記憶装置の状態が何ギガ・バイトにもふくれあがった戦争そのもの」と想像したが、データ量はそのような個人のメモリーに収まるようなものではない。)

そして過去の写真や映像などから今は亡き著名人の声を合成して話させるというのは、AIの利用で、すでによく見かけるものになっている。

植村真演出の「謎音 – 水底から鳴る鐘」の現場に向かうために東武線の電車に乗り、パフォーマンスの出発地点に向かう。東京生まれであっても、この地域には馴染みが薄く、江戸の歴史にちなむ土地の名は、文学や落語などでわずかに聞き憶えがあるだけだ。

開始地点目指して電車に揺られ、一つ手前の鐘ヶ淵駅を通過するときに、この奇妙な地名の地域に積層されているさまざまな事象に、予感めいたものを感じ、今回の屋外パフォーマンスへの参加前に、すでに身構えていたようだ。

今回のプロジェクトを推進する「謎音研究所」(Mysterious sound lab)のメンバーが待つ東向島駅の約束の場所で、参加者の証の蛍光ブレスレットをハメながら、スマートフォンに表示される指示を確認し、やがて音声に従って、現実社会のなかの非現実社会に入っていく。

植村らによって昨年開催された「向こうの島」は、用意された「地図と懐中電灯」を持って、参加者は一人で向島の迷路のような路地を彷徨うようにして、この地域に秘められた謎深い文化層に出会うものだった。

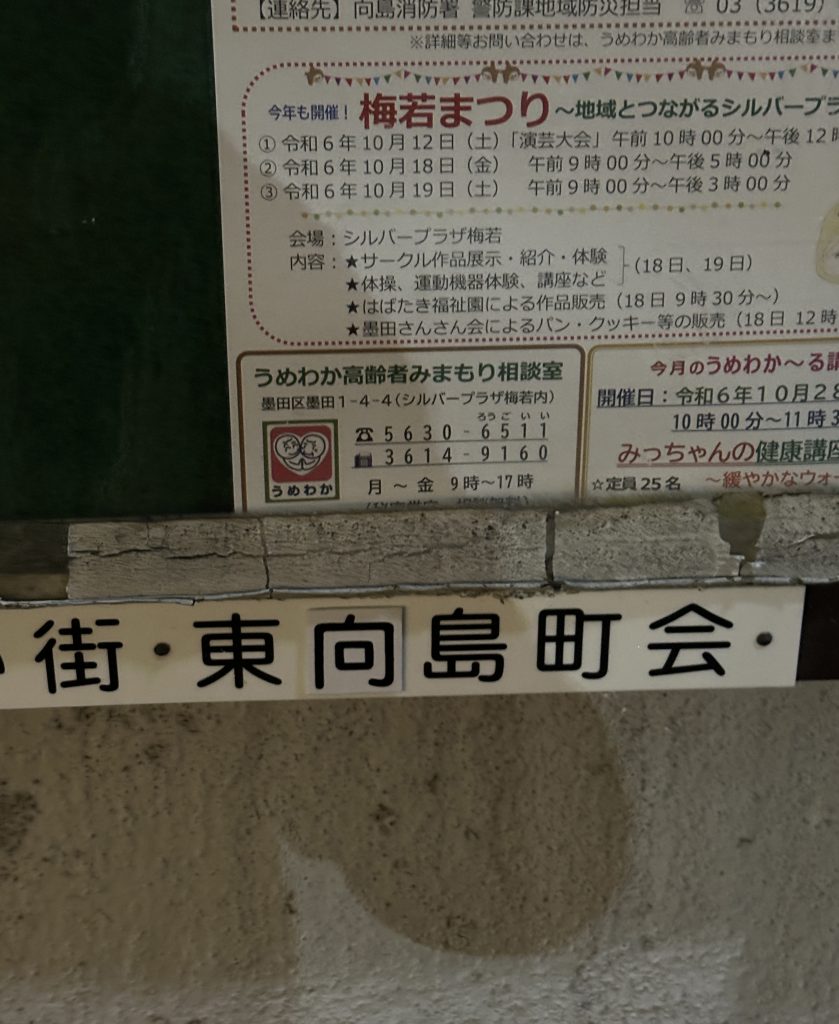

今回は、一人でこの地域に深入りするのは同じだが、参加者は自分のスマートフォンのイヤホンごしに与えられる指示や情報によって行動していく。そこで得られる指示や情報は、断片的に区切られた地域ごとで拾っていかなくてはならない。指示や情報の取得には、近距離無線通信手段であるNFC(Near Field Communication)が使用される。インタフェースは、直径3センチほどの薄い板であるNFCはタグになっていて、公園の水飲み場、喫茶店の窓に貼られたポスター、地域の掲示板、建物の入り口、塀からぶら下がっている布袋など、街のさまざまな箇所に仕掛けられている。これらに加えて、街角で出会う謎音研究所員が持っているデバイスに、スマートフォンを近づけることによってネット上の指示につながる。

NFCタグが埋め込まれた掲示板

そもそもNFCタグは、店舗情報や商品情報を客に提供したり、旅行客のガイド、展示品の解説、祭事の際の山車などにつけてそれにまつわる情報提供などに使われたりしてきた。特定の地域や空間での狭域での情報提供に適した技術である。

本来は、商業利用などでの使用が期待されるものだが、この一種の野外劇での使用は特性を生かしたユニークな利用法だと言える。位置情報というと、ナビゲーション・システムで使われているGPS(グローバル・ポジショニング・システム)が念頭に浮かぶが、これは地球全体に及ぶもので、いくつにも区切った地域や場所ごとに特定して指示を出すには、NFCが最適の選択だと思える。

「地図と懐中電灯」を持って路地を抜けていった前回は、スリリングな経験であった。暗い路地にある印を見つけて進んでいくのは興味深かったが、移動するのは難しく、自分が正しい位置にいるのかさえわからなくなり、途方に暮れたりもした。演劇を楽しむというよりは、一種のサバイバルゲームに参加するようなものだったかもしれない。ただし、この経験も捨て難い。

NFCとスマホのWeb技術を使った今回は、前回とは別次元の仕組みになっており、今回はパフォーマーとの、やり取り(多くは無言)が織り込まれていて、より演劇的になっていた。スマホの画面には、通過地点のポイントごとの様子が写真と文字で記され、ナレーションによる指示を周囲の環境と照らし合わせて確認する。おそらく移動する際の情報取得が迅速かつ明解になり、参加者にも周囲の環境に対する余裕が生じていたので可能になったのかもしれない。

このパフォーマンスのシリーズは、前回同様に墨田区の向島地域と色濃く結びついている。この地域の歴史は江戸開闢以来長く続いている。前回は江戸時代の向島百花園から始まりそこにまつわる怪奇譚から始まり、くねくねと続く狭い路地を歩くと、かつての私娼街玉の井界隈を背景に、永井荷風が描いた「濹東綺譚」を想起させた。

今回の話の盛り上がりは「鐘ヶ淵」にあった。自分は、子育て地蔵から白鬚神社を抜けるコースをとった(途中で向島百花園方向に向かう選択もあった)。

子育地蔵堂 文化年間(1804-1818)に隅田川堤防改修中に出てきた地蔵をまつる

白鬚の森と呼ばれ、かつては向島八景、隅田川二十四景のひとつに数えられていた。江戸の風流人、文化人の詩碑、墓碑などが残されている。

この地名の由来は、隅田川に沈んでいる寺院の鐘にある。その鐘にまつわる話も諸説あり、鐘を所有していたとされる寺院の名もいくつかある。

いわゆる沈鐘伝説であり、全国各地にあるものの中でも、鐘ヶ淵の沈鐘伝説はそれを代表する。ちなみに水に沈んだ鐘の音が聞こえるという伝説は、実は世界中に存在する。聞こえないはずの鐘の音が聞こえるのは、人間心理のある普遍的な側面を表す文化的な事象である。

今回の植村の脚本は、次の昔話を題材として取り入れている。

八代将軍徳川吉宗が、鐘を引き揚げるよう命を下した。そこで江戸市中の女性数百人分の黒髪で編み上げた綱を作り、これを鐘の竜頭に結びつけて引っ張り上げようとした。水夫がその綱を持って川の底へと潜り、鐘を見つけた水夫は、綱を竜頭に結びつけた。すると目の前に若い美しい女性が現れ、この鐘には主があり、勝手に持ち出すことはできないと言う。水夫は将軍の命に背くわけにはいかないと言うと、それなら顔も立てることにしようと応えた。水夫が鐘を引き上げようとすると鐘は川底から浮き上がってきたが、その先端の竜頭の部分が水面から出ようとした瞬間に、髪の毛を編んだ綱が切れ、鐘はまた川の底に沈んでいった。その後将軍が再度鐘を引き上げるよう命じることはなかった。

そういう説明をイヤホンで聞くことができる。脚本では、この地域に謎の音が存在し、それを確かめようとした若者がある日姿を消してしまった。その行方と、謎音を追求するのが筋書きになっている。ここはドラマチックな場所なのだ。

ところで近代文学を見ると、1925(大正14)年2月に初出となった岡本綺堂の中編「鐘ヶ淵」が、その名のとおり、この沈鐘伝説にまつわるものだ。

これは沈鐘の話をきっかけにした八代将軍徳川吉宗配下の御徒士組(おかちぐみ)の三人の水練の得意な若い武士の手柄話にまつわる奇談である。将軍が請うので、年齢の順に、年長者から川に潜って鐘を探すのだが、年長の二人は見つけることができず、もっとも年若い者が見つけたと報告し、将軍はこれを喜び讃えた。しかし、見たとは言っても、本当に鐘が沈んでいるのかは定かではない。また年長の二人は見つけることができなかったので面目が立たない。さらには、もし将軍が沈鐘を引き上げることを次に命じた時に、鐘がなかったら、将軍を謀ることになり、切腹に相当する。さてそこでどうなったかというのが、この小説の中心である。

鐘ヶ淵そのものはこの地域で、隅田川が大きく蛇行したところにある。沈鐘伝説に限らず、様々な伝承があって、それらが人々の霊感(inspiration)を刺激してきた。

この鐘ヶ淵から1.5kmほど下ったところに白鬚橋がある。ライトアップされた橋は夜に映えている。

余談になるが、ここは映画やテレビドラマにもなった早乙女勝元の純愛小説「美しい橋」の舞台である。第二次世界大戦後から7年ほど過ぎた頃の工場が並ぶこの地域の若者たちの物語である。白鬚橋のボルトにラブレターを隠したというエピソードがある。

そういう純愛小説なのだが、冒頭では、白鬚橋は、むしろ「お化け橋」「身投げ橋」として知られていると語られ、この隅田川にかかる橋のいくつかは、経済不況期には、この地域社会の暮らしの厳しい半面を表して身投げも起きている。早乙女勝元は、東京大空襲・戦災資料センター(2002年開館)の初代所長を担い、この地域に詳しい。

川の手通りの高架越しに見る、隅田川にかかる白鬚橋。地域のさまざまな歴史を刻んでいる。

パフォーマンスのためのイヤホンからは、謎音研究所が発する説明があり、白鬚橋には少年の幽霊が出るという話があると言っている。一方で、早乙女勝元の小説には、美しい少女の幽霊の話が出てくる。

白鬚橋だけをとっても、歴史は積層していて、別の層で見えるものはまったく異なる。今回のパフォーマンスで焦点が当てられた江戸より以降の断層への興味も湧いてくる。

現在の白鬚橋は、昭和6年(1931年)に竣工されている。しかし、ここに橋が最初にかかったのは、大正三年(1914年)で、それ以前はもともとここには船の渡しがあった。隅田川を渡るのに中心となったもので、平安時代に書かれた伊勢物語にも出てくるという。地元民が建造した木造の橋は通行料をとっていた。しかしやがて民間経営が行き詰まって、1925年に東京府が買い取った。

関東大震災(1923年)の際、墨田区の隅田川、荒川にかかる橋では、多くの朝鮮人虐殺が起きた。当時の白鬚橋でも、虐殺が起き、殺された人は、川に投げ込まれたり、橋から吊るされるのを見たという証言が残っている。

東北から上京して、役者志望の若者であった喜劇俳優の伴淳三郎は、鐘ヶ淵から1キロほど離れた荒川にかかる四木橋を通過する際に多数の朝鮮人虐殺を目にしている。そればかりか、橋の通行人検めの自警団に詰問され、東北訛りが抜けない彼は発音から朝鮮人だと怪しまれ、必死に抗弁して難を逃れたが、もう少しで殺されるところだったと述懐している。

歴史修正主義が事実を隠蔽しようとしてきたが、これに抗する人々の活動で明らかになっている。それでも多くはいまだに歴史の奥深くに押し込められている。

これは江戸時代とは層が異なる近代の層なのだ。

歴史は蓄積されるものだが、あまりに膨大な時間の流れに埋没している。しかし歩行可能な数キロ四方の地域に限って、そこの層となった時間を読みとっていくのは、とても刺激的なものになってくる。

植村が仕組むツアー・パフォーマンスは情報や環境の読み取りによって、1時間半ほどの行程になるのだが、残照が残る夜道を単独で歩いていくと、さまざまな感慨が湧いてくる。

「10月2日(水)〜10月6日(日)17:00~20:00まで15分毎、体験は1名ずつ」という制約で行われたパフォーマンスは、72名ほどの観客が体験した。

しかし、この体験は濃厚なもので、通常の野外劇では創り出せない。

謎音-水底から鳴る鐘

https://www.nazooto.com/the-bell/

「地震と虐殺 1923 -2024 」 安田浩一 中央公論社 2024

「鐘ヶ淵」 岡本綺堂 青空文庫

https://www.aozora.gr.jp/cards/000082/files/43544_18872.html