この春、東京・六本木の泉屋博古館東京で、少々興味深い企画展に出逢った。京都で活動した日本画家、木島櫻谷(このしま・おうこく、1877〜1938年)の描く線を意識して観察することで、息をのむほどの生命力を感じたのだ。

展覧会名は「ライトアップ木島櫻谷Ⅱ」(5月18日まで)。同館は、実力の割に広くは知られていない画家として櫻谷の顕彰に力を入れてきたが、今回は、これまで紹介してきた愛らしい動物画や鮮やかな色彩とは別の、「線の匠」としての卓越した才能を詳らかにする試みとなっている。屏風の大作を埋め尽くす闊達な線描、掛け軸作品で確認できる確固たる輪郭、そして《写生帖》に見られる、ときには力強くときには繊細な筆致。その一つ一つが、櫻谷がいかに自在に線を操り、自らの意図する表現へと昇華させていたかを物語っていた。「線」という注目点をもって作品に接すると、以前とは異なる楽しみ方ができるようになる点でも、興味深い展覧会だ。

※本記事に掲載した写真は、プレス内覧会で主催者の許可を得て撮影したものです。

存在感を際立たせる輪郭線

まずは2枚組の大作《かりくら》(1910年、櫻谷文庫蔵)を鑑賞しよう。3人の武士が馬を駆っているこの作品のタイトルは「狩競」をひらがなで書いたものだ。競って狩をしている様子が描かれている。2枚の大画面を使って、ダイナミックで躍動感あふれる場面を大胆に構成した手腕に、筆者はうならざるをえなかった。

《かりくら》(1910年、櫻谷文庫蔵、筆者撮影)

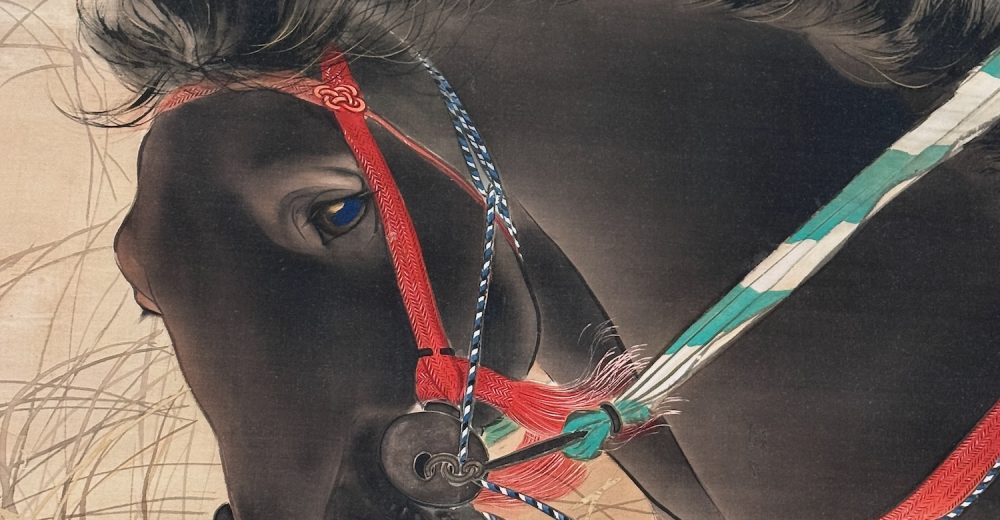

ここで細部に目を向けてみる。やはり注目すべきは「線」である。黒馬のクローズアップにおいて、陰影による立体感の表現は、明治以降西洋から入ってきた陰影法を十分に消化した成果だ。しかし、西洋絵画とは異なり、輪郭線がしっかりと存在する。その線は馬の形を明確にし、その存在感を際立たせている。

《かりくら》(部分、筆者撮影)

櫻谷の線の使い方は、実に多様だ。輪郭線のみならず、モチーフの質感や空気の揺らぎまでもが、線の濃淡、太細、強弱によって巧みに描き出されている。馬の勇猛なたてがみの描写、つぶらな瞳、懸命に走る馬たちが風を巻き起こしている中でざわざわとそよいでいるような背景のすすきなど、細部を見れば見るほど、線の巧みさに惹かれる。

《かりくら》(部分、筆者撮影)

仕事を終えて帰る人々

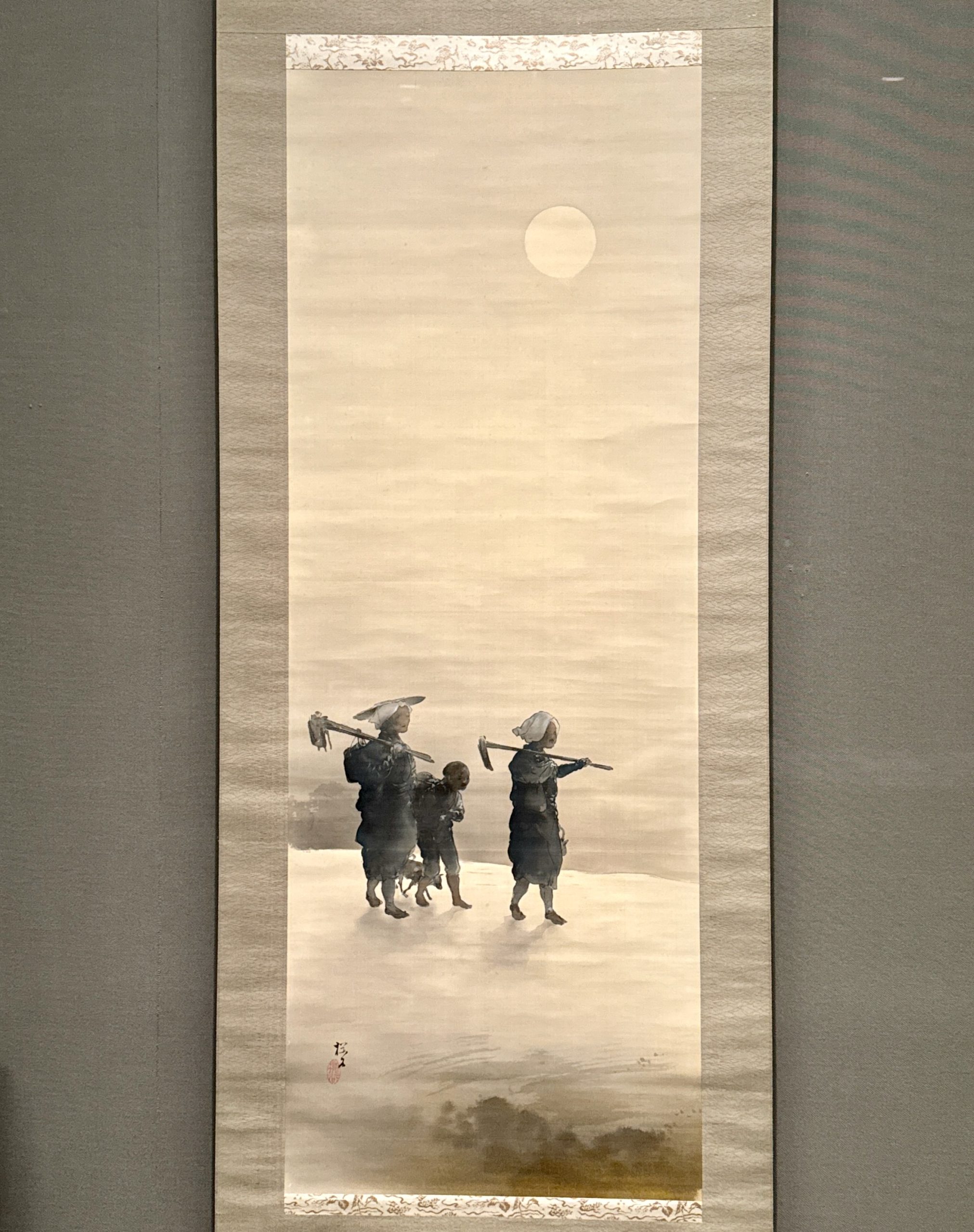

《かりくら》の2年後の作となる《帰農図》は、夕暮れ時にゆっくりと家路をたどる農家の家族をシルエットで描くという着想自体が興味深い。シルエットには輪郭線があり、やはり描かれた人物の存在感を強調している。エネルギッシュな《かりくら》とは異なって一日の疲れと安堵感を滲ませている絵なのだが、線はここでも重要な役割を果たしている。

《帰農図》大正元年(1912年) 泉屋博古館東京蔵

一日の仕事を終えて帰宅途中と思しき絵をもう1点紹介したい。木こりの老人を描いた《帰樵》(明治時代、20世紀、個人蔵)だ。注目すべきは、老人の顔に深く刻まれた皺(しわ)だろう。幾重にも重ねられた細い線によって、その人生の重みを静かに語りかけている。悟った人物像を表現しているからか、むしろ労働後の疲労感よりも人生の充実ぶりが感じられる作品だ。

《帰樵》明治時代、20世紀、個人蔵

《帰樵》(部分、筆者撮影)

鍛錬の跡を見せる《写生帖》の数々

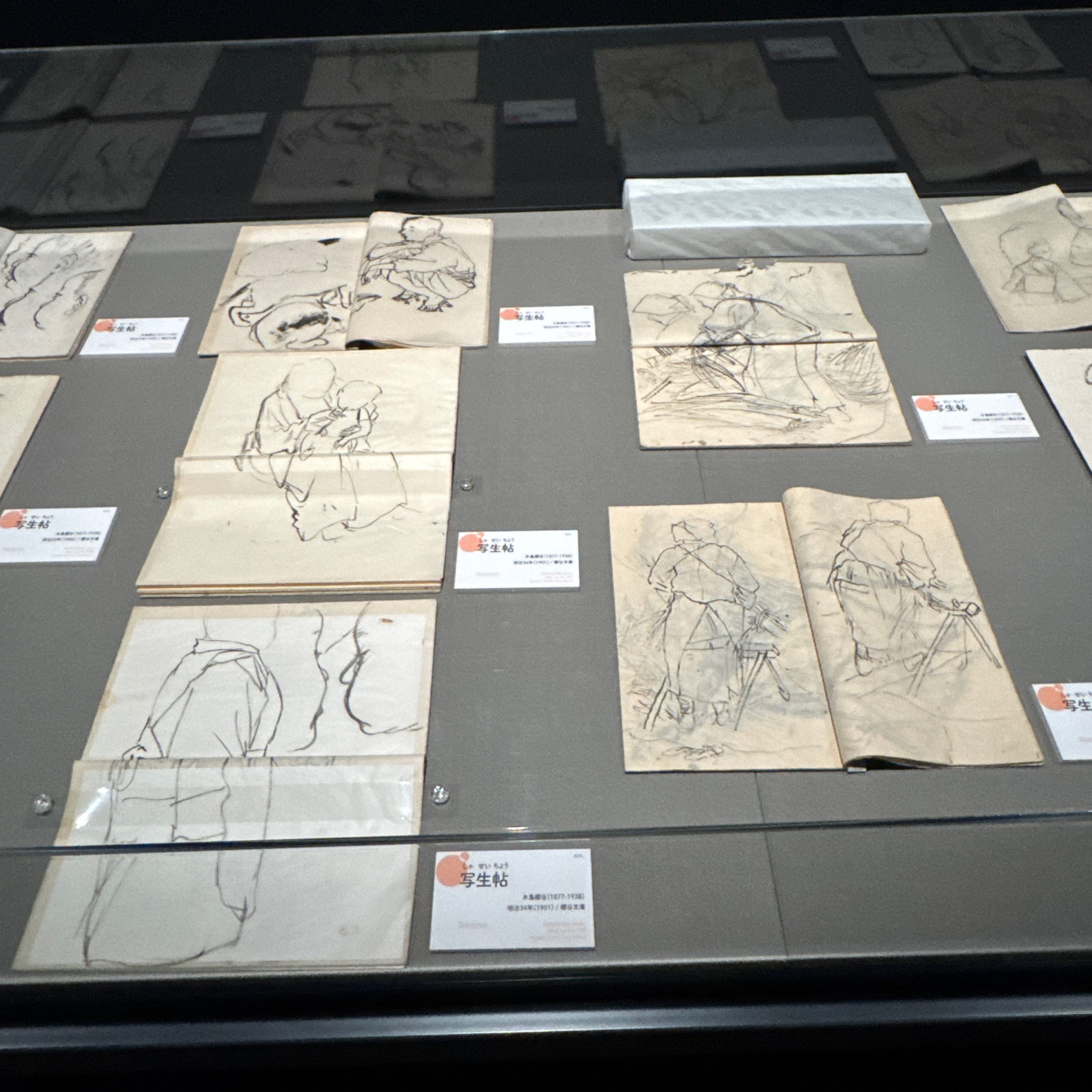

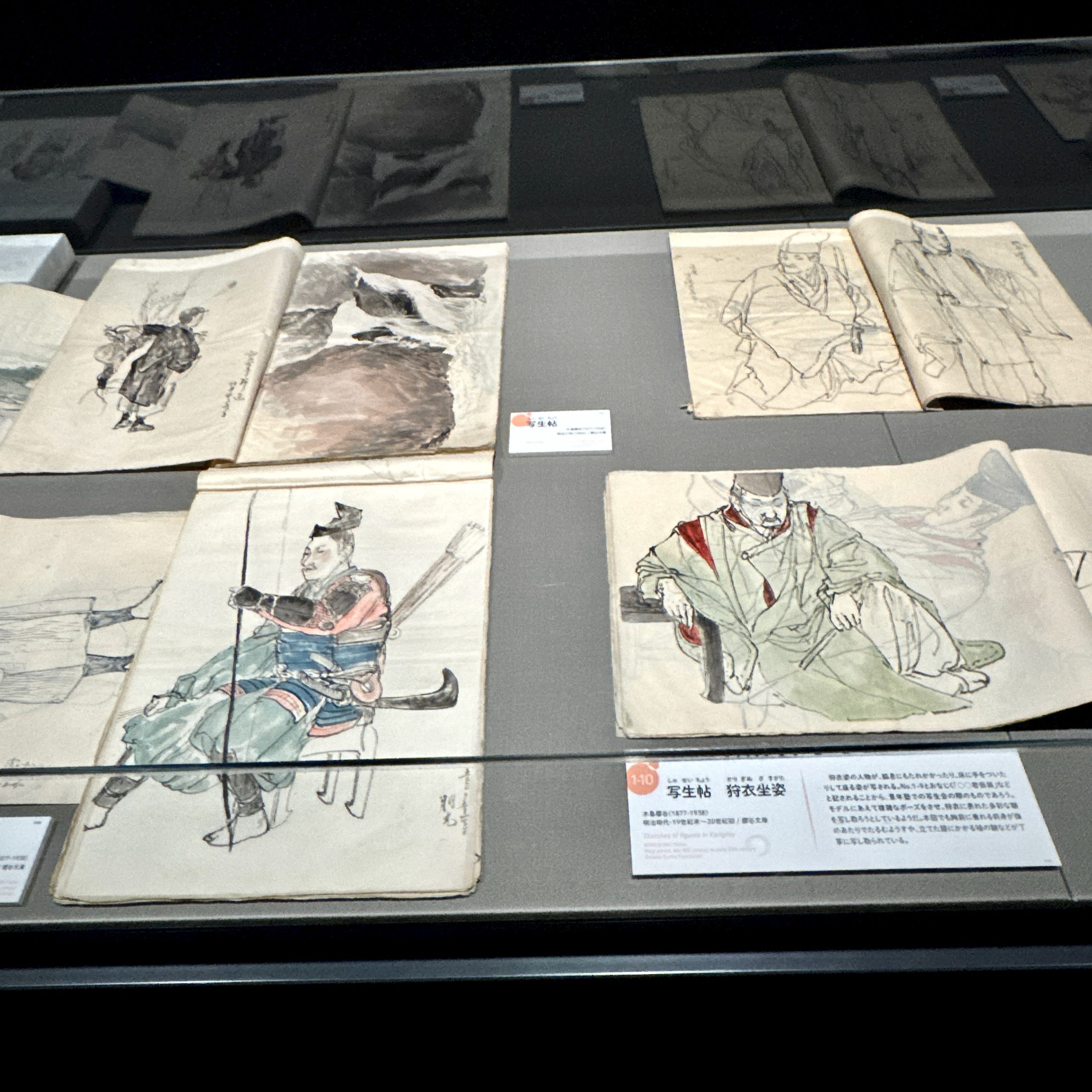

日本の伝統絵画においては、線は単なる物の形を縁取るためだけにあるものではない。むしろ線にこそ画家の精神が宿り、対象の本質を捉え、見る者の心に直接語りかける力を持つ。櫻谷の線をつぶさに観察したときにもまた、それがよくわかったのだ。それは天賦の才によるものだけではなく、たゆまぬ鍛錬の賜物でもあることを、展示された膨大な数の《写生帖》が物語っていた。一本一本の線を描くたびに、対象への深い観察力と、それを表現するための熟練した技術が研ぎ澄まされていったのだろう。

《写生帖》展示風景(櫻谷文庫蔵、筆者撮影)

《写生帖》展示風景(櫻谷文庫蔵、筆者撮影)