「美術品は美術館で見るもの」ということが常識になっている近年の事情はさておき、いにしえの時代においては、美術品は美術館で展示されるためのものではなかった。美術品は教会・寺院などの宗教施設や王侯貴族の邸宅に存在した時代を経ていつしか市民の家の壁を彩り、その暮らしの中で愛でられるようになった。つまり、人々の日常的な空間にあるのが当たり前のものになっていたのだ。それゆえ、毎日目にする住人にとって美術品は、普段は空気のような存在だったとも考えられる。しかし、素晴らしき作品は、その空気を限りなく充実させる。その中で、作品を目に留めた住人や来訪者がえも言われぬ美について語り合うことも多々あっただろう。

アーティゾン美術館で開催中の「空間と作品」展は、そんな美術品のあり方の原点に迫る。興味深い試みだと思う。

自宅のリビングで名画を見るような美術体験

アーティゾン美術館の持つ素晴らしいコレクションが、まるで一般の住宅に飾られているかのような空間をしつらえたコーナーがあった。特に筆者が感じ入った例を挙げておく。山口長男の抽象画と三岸節子の風景画が、イタリアのデザイナー、エットレ・ソットサスのモダンな家具と並べられたコーナーだ。ここでは、来場者は実際に椅子に座り、作品と対面することができるようになっていた。筆者も実際に座ってみた。普通に展示されている時とは感覚がまるで違っていた。自宅のリビングで見るような体験となり、作品が極めて身近に感じられたのだ。

奥の壁の左に掛かっているのは三岸節子の《カーニュ風景》(1954年頃)。右の抽象画が山口長男の《累形》(1958年)。その右下にエットレ・ソットサスの《サイドボード(Model MS. 180)》(デザイン)/1959年(製作:ポルトロノーヴァ)©︎Erede Ettore Sottsass)=筆者撮影

江戸時代の画家、円山応挙の《竹に狗子波に鴨図襖》(※)は畳が敷かれた空間に展示され、伝統的な日本家屋で襖絵(ふすまえ)がどのように鑑賞されていたのかを体感することができた。やはり、子犬はかわいい。そのかわいさを、より身近に実感できるのだ。襖はそもそも、部屋を装飾するために制作された調度品だ。こうした名品が生む暖かな空気が満ちた部屋で暮らすのは、おそらく幸せなことだったに違いない。

※子犬が描かれている「竹に狗子」の面の展示は9月8 日まで。9月10日から「波に鴨図」の面の展示に替わるとのこと。

額縁に注目すると見え方が変わる

本展ではそのほか、青木繁、円空、佐伯祐三、鈴木其一、パブロ・ピカソ、パウル・クレー、アンリ・マティス、ピート・モンドリアンなど、実にさまざまな時代とスタイルの美術家たちの作品が展示されている。

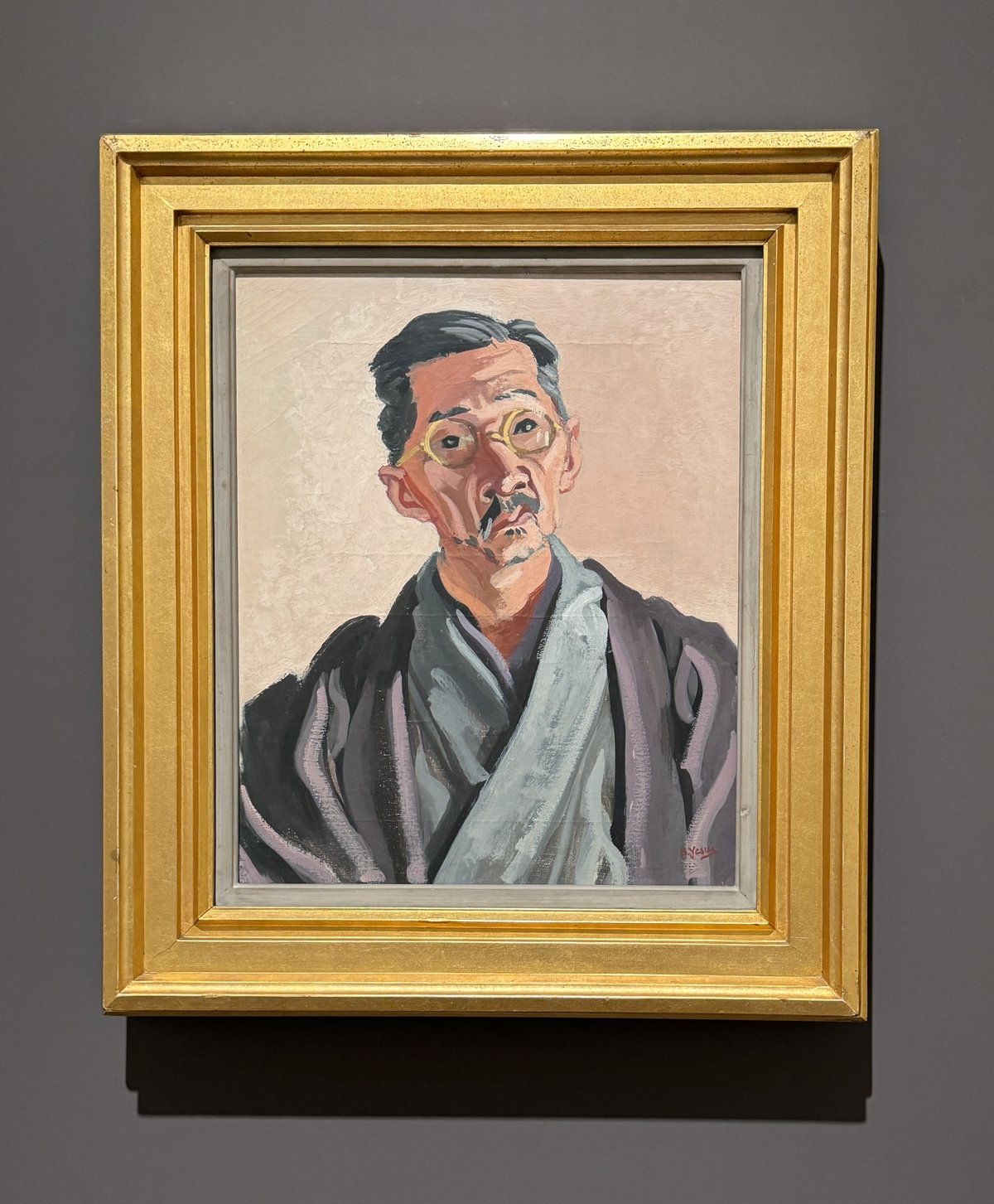

空間と作品の関係を探るのが展覧会の特徴ゆえ、展示の工夫もさまざまである。あえて額縁に注目するように見せた展示のコーナーがあったので、少し紹介しておきたい。

額縁は絵画と空間をつなぐ存在でもある。制作された国や時代を反映した額縁も多い。そして、その額縁の造形を意識することによっても、現代人にとっても見え方が変わってくる。人間の意識のありようが鑑賞する心持ちに関わるというのもなかなか興味深いことだと思う。

※掲載した写真は、プレス内覧会で主催者の許可を得た撮影したものです。

※本記事は、ラクガキストつあおのアートノートの記事を転載したものです。

【展覧会概要】

展覧会名: 空間と作品

会場: アーティゾン美術館(東京・京橋)

会期: 2024年7月27日(土)~10月14日(月・祝)

公式ウェブサイト:https://www.artizon.museum/exhibition/detail/574