企画展としては比較的長い半年近い会期のアンディ・ウォーホルの展覧会が京都市京セラ美術館で開催されている。本来は、京都市京セラ美術館の開館に合わせて、2020年に開催される予定だったが、新型コロナウィルス感染症の世界的流行もあり、2年ずれ込んだ形だ。アンディ・ウォーホルの展覧会は、関西では約半世紀ぶりという。京都では初となる回顧展である。

アメリカ・ピッツバーグのアンディ・ウォーホル美術館から、約200点が来日し、100点以上が日本初公開であるという。イラストレーター時代の作品から最晩年の最後の《最後の晩餐》(1986)まで揃えられているが、特に1956年と1974年に京都を訪れ、その時の撮影された写真や資料、スケッチなども展示されており、日本・京都での旅が、その後のウォーホルの作風にどのように反映されたか検証することも、展覧会の大きな目玉となっている。

記念写真や絵葉書、栞、パンフレット、旅程表、請求明細書に至るまで展示されており、よくここまで残っていたものだなと感心するが、「タイム・カプセル」という段ボール箱に、さまざまな私物を入れる作品を制作していたことが大きい。それらは中身がわからないまま均一で売られ、将来的には、ダンボール箱を棚に並べた展覧会を構想していたようだ。実現しなかったものの、回顧展をしたとき非常に役に立つし、生前からアーカイブを構築していたといえるかもしれない。

ウォーホルと言えば、ポップ・アートの旗手として、《キャンベル・スープ》をはじめ日常的な既製品、複製品をシルクスリーンする作品で知られている。あるいは、マリリン・モンローやエルビス・プレスリー、毛沢東といった著名人の肖像写真からシルクスクリーンにしたり、セレブから注文を受けてシルクスクリーンにするシリーズなども制作している。アメリカの大量生産・消費社会の批評的な作品ともいえるが、商業主義的な作品として評価が低かったこともある。

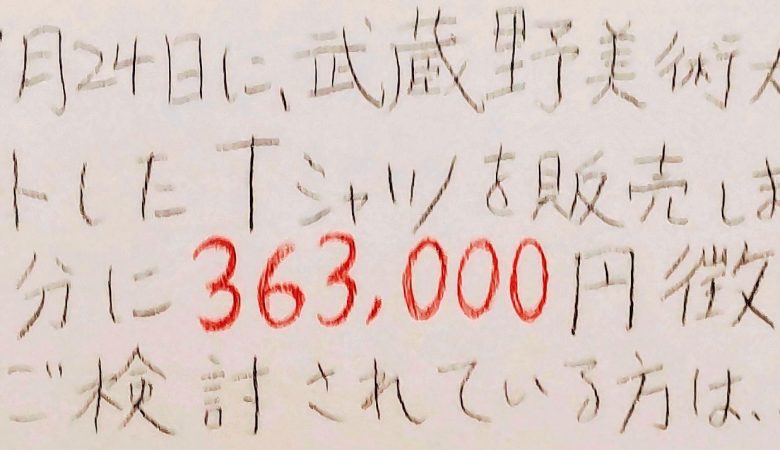

しかし、1994年にアンディ・ウォーホル美術館が開館し、世界中で展覧会を開催したり、バックアップをしたり、ウォーホル美術館協力のもと、詳細なカタログ・レゾネが販売されたことで、その評価は大きく変わっていった。特に2001年~2002年にハイナー・バスティアンによってキュレーションされたベルリンの回顧展では、ウォーホルの商業主的な側面ではなく、西洋美術において古典的な「死」を主なテーマにした作家として取り上げ、再評価される契機となった。また、ファクトリーで大量生産しているイメージが強いが、カタログ・レゾネをみると、これから市場に出回る作品はそれほど多くはないことが確認された。それによって、ウォーホルの市場価値は、10年前と比べてもうなぎのぼりに高まっている。また、2028年にウォーホル生誕100周年が近いことも要因だろう。新設される鳥取県立美術館がウォーホルの《ブリロの箱》5作品を約3億円で購入して問題となっているが、しばらく待っておけば、何倍にもなることは間違いないだろう。

「死」をテーマにした作品では、著名な《電気椅子》(1964-1965)に加えて、《ギャングの葬式》(1963)、《ツナ缶の惨事》(1963)、《死者5名》(1963)など展示されていたが、今回、《十字架》(1981-1982)や《頭蓋骨のある自画像》(1978)、《頭蓋骨》(1976)などがあることによって、それが西洋美術におけるアレゴリー(寓意)、メメント・モリ(人に訪れる死を忘る事無かれ)の寓意画(ヴァニタス)であることがわかる。ウォーホルは幼少期より敬虔なカトリック信者であることが知られているが、大人になってからも欠かさずミサに通っていたという。

戦後アメリカでは、グリーンバーグが理論的支柱となって抽象表現主義が隆盛し、カラー・フィールド・ペインティングなど、絵画の純粋性、フォーマリズムの観点から、具象から抽象へと進んでいくと思われていた。しかし、そのような純粋抽象への進歩史観とは逆に、ウォーホルはポップ・アートによって具象を取り戻したともいえる。それは第二次世界大戦の影響で多くのユダヤ人がアメリカに亡命してきたこととも無関係ではないと思うが、偶像破壊的な流れを、再びカトリック的な偶像を象徴や寓意として描くことを復活させたといえる。

展覧会の最後には、ダヴィンチの《最後の晩餐》をモチーフにした連作の1つが飾られていたが、1987年のウォーホルの死の1か月前にシリーズから22作品が、ダヴィンチの《最後の晩餐》が描かれているミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会に併設する食堂の通りを隔てた近隣の建物で展示されたという。まさに、ウォーホル流に大衆消費社会のアイコンなどもちりばめられているが、まさに美術史的、古典的題材である。

グリーンバーグは大衆文化をキッチュなものとして退けたが、そのようなモダニズム的な史観ではなく、西洋美術における偶像破壊と偶像崇拝が反復する歴史の中の大きな役割を、ウォーホルは果たしてのではないだろうか。その後、ポストモダニズムの時代になり、アレゴリーは非常に重要な概念として浮上するが、ウォーホルによって先駆けられたといえよう。

それを考えると、日本のポップ・アートは、キリスト教的な「偶像破壊と偶像崇拝の反復」を経ていないもので、より神仏習合的、雑多なものである。ウォーホルに多大な影響を受けても、表現する真意はまるで違うといったことになっていることもあるだろう。そのような観点から、全くの異文化である日本からウォーホルが何を見たのか、より深い問題が広がっているだろう。