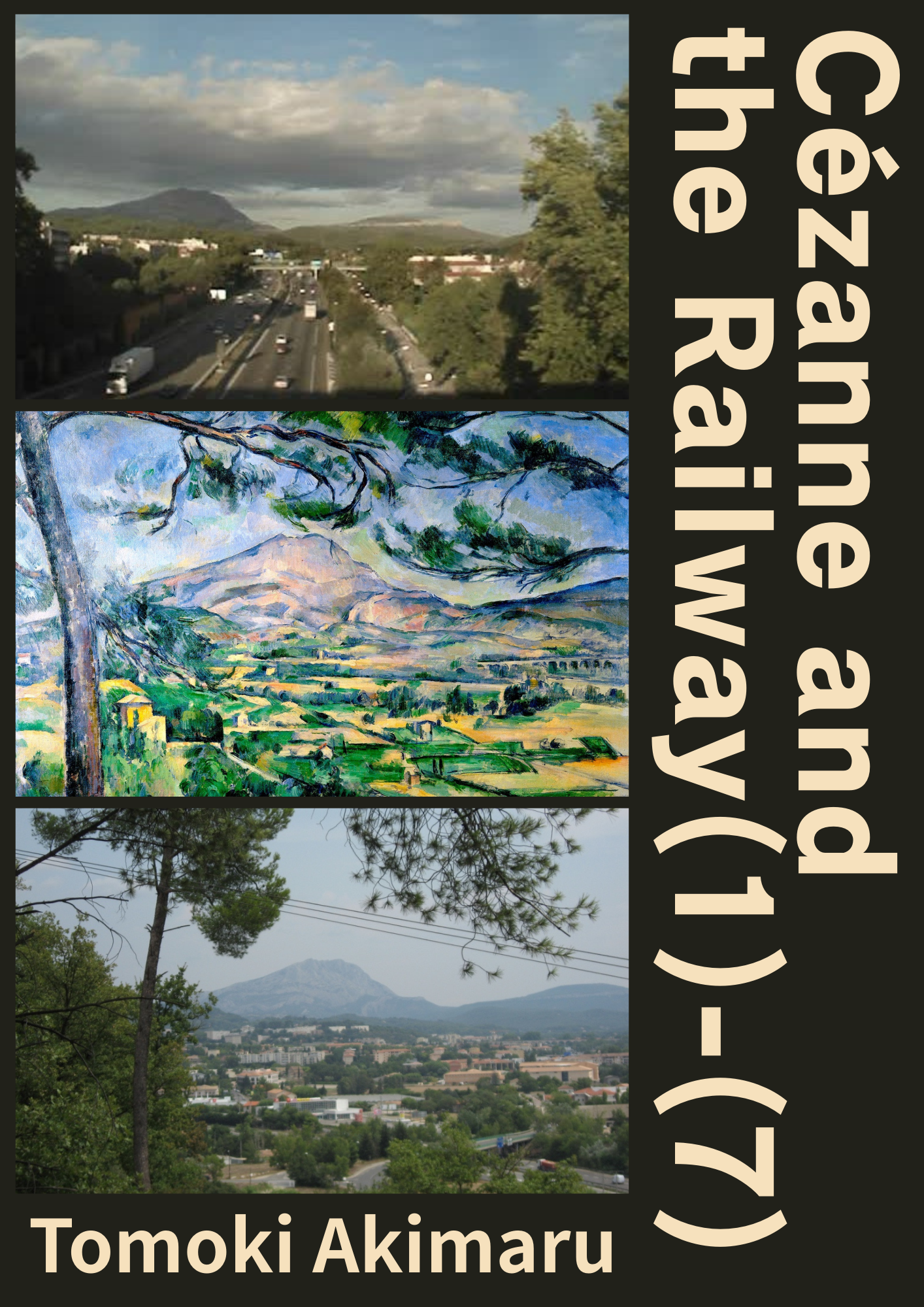

興味深いことに、1878年4月14日付のエミール・ゾラ宛の手紙で、セザンヌは疾走する汽車から眺めたサント・ヴィクトワール山を「なんと美しいモチーフだろう」と称賛している。

つまり、セザンヌは、絵画において蒸気鉄道がもたらす視覚の変容を自らの「感覚」の一つとして次第に実現していったのだと考えられる。

これは、セザンヌ芸術の秘密を解き明かす最新の学説の一つである。

まず、1866年の夏にセザンヌが描いた《ボニエールの船着場》は、フランス印象派の画家達の全作品の中で蒸気鉄道を画題とする最も早い絵画である。

これは、これまで世界中の誰も指摘してこなかった新事実である。

また、セザンヌは故郷エクス・アン・プロヴァンスで、日常的に蒸気鉄道を利用し、画業の初期から晩年まで、切通し、信号機、鉄道線路、鉄道橋、蒸気機関車といった様々な鉄道画題を大量に描いている。

その意味で、セザンヌは自然愛好の画家であると同時に、近代生活の画家でもある。

さらに、セザンヌは、メダン、ポントワーズ、ガルダンヌ、レスタックでも様々な鉄道画題を描いている。

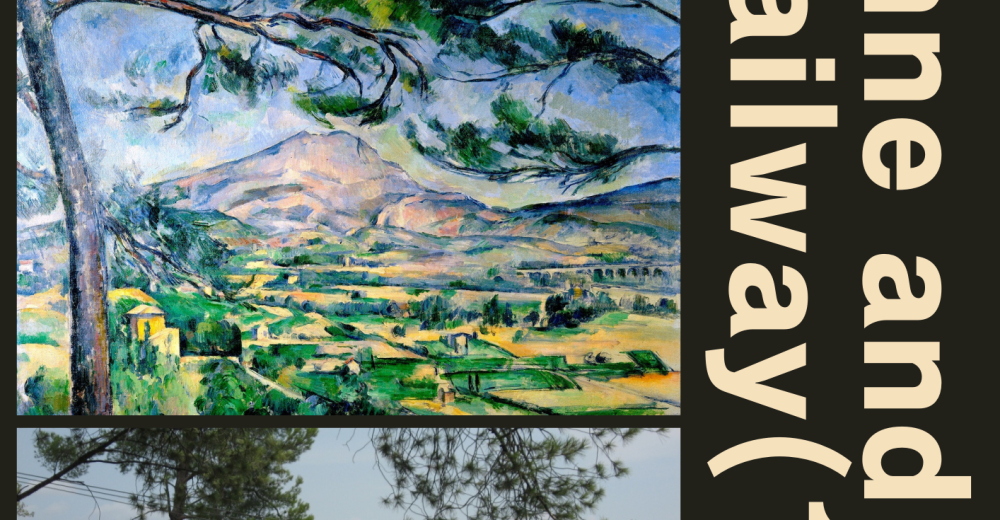

セザンヌの鉄道絵画の特徴は、現場を知らない者にはその絵画の中に蒸気鉄道が描かれていることがはっきり分からないことである。さらに、蒸気鉄道のみに集中するのではなく、蒸気鉄道と自然を対比して描くのも特徴である。

それでは、セザンヌの造形形現は、蒸気鉄道からどのような影響を受けたのであろうか?

実際に、セザンヌの絵画と疾走する汽車の車窓風景はよく似ている。どちらも世界が揺れ動き、水平方向の運動が感じられ、前景が失われている。また、視点が複数化し、対象が歪曲化するのも共通している。

絵画において、見慣れない物の影響は、まず画題に現れ、次に造形に現れる。なぜなら、見たものを描く方が内面化したものを描くよりも易しいからである。

フランスで蒸気鉄道を初めて本格的に取り上げた印象派の画家達の中でも、セザンヌ、モネ、ドガには、蒸気鉄道の影響の画題から造形への移行を見出せる。

そして、その移行を最も早く達成したのはセザンヌであった。

要するに、画家としてセザンヌが実現しようとした「感覚」は、まず第一に外光がもたらす視覚の変容であった。その追求の過程で、セザンヌは蒸気鉄道がもたらす視覚の変容というもう一つの「感覚」も実現しようとしたのだと指摘できる。

本稿は、秋丸知貴『ポール・セザンヌと蒸気鉄道――近代技術による視覚の変容』(晃洋書房・2013年)の抜粋である。