「第52回 京の冬の旅」非公開文化財特別公開

期間:2018年1月10日(水)-3月18日(日)

会場:相国寺林光院

〒602-0898 京都府京都市上京区相国寺門前町701

「第52回 京の冬の旅」で特別公開された、相国寺塔頭の林光院における藤井湧泉の代表作約80面の障壁画と襖絵の紹介を続けよう。

林光院での制作に先立ち、湧泉は相国寺から2つの寺宝を直接鑑賞する機会を与えられた。共に中国明代の絵画とされる、文正の《鳴鶴図》と林良の《鳳凰石竹図》である。この二つの作品は、伊藤若冲によって模写されたことでも知られている。

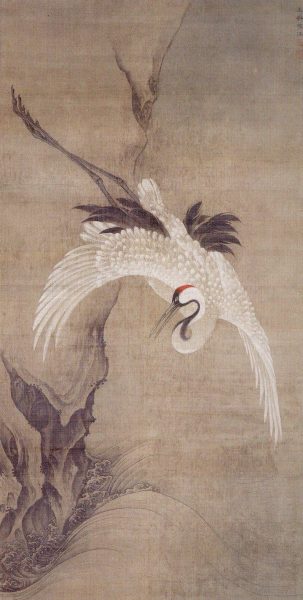

図1 文正《鳴鶴図》(右幅)14世紀 京都・相国寺蔵

まず、明代初期の画家文正(生没年不詳)の《鳴鶴図》(図1)から見てみよう。寺伝によれば、この作品は1376年に相国寺第6世の絶海中津(1336-1405)が明から帰国する際に請来された。以後、この作品は歴代の室町幕府将軍に愛されることになる。

また、この作品は当代一流の画家達の手本にもなった。実際に、17世紀には狩野探幽(1602-1674)、狩野安信(1614‐1685)、土佐光起(1617‐1691)等によって模写されている。今日でも、日本における最も画格の高い白鶴図の一つとされ、美術史的にも文化史的にも意義深い中国渡来の優品として重要文化財となっている。

その双幅の右幅が、北宋時代の高名な文人蘇軾(1037‐1101)の『後赤壁賦』が典拠とされる「赤壁横江」(図1)である。

時夜將半 時に夜將に半ばならんとし

四顧寂寥 四顧すれば寂寥たり

適有孤鶴 適たま孤鶴あり

橫江東來 江を橫ぎりて東より來る

翅如車輪 翅は車輪の如く

玄裳縞衣 玄裳縞衣(鶴の別称)

戛然長鳴 戛然として長鳴し

掠予舟而西也 予の舟を掠めて西せり

ここで、文正の描く白鶴は、波の打ち寄せる断崖絶壁の手前を、両脚を伸ばしつつ両翼を広げて優雅に飛翔している。その車輪のように丸く広げた両翼と、その下でうねって盛り上がる海波が、弧を描いて呼応している。また、その宙を舞う白鶴の両脚を根元から払うように背後の崖線が空間を縦に貫き、今正に白鶴が翻ったかのような躍動的な緊張感が画面に生まれている。

白鶴の胴体や羽根は、白い胡粉を用い、ところどころ透けて見えるほど繊細な濃淡で表されている。また、その量感を示すために絹地の裏から色を塗る裏彩色も施されている。その一方で、頭頂部の朱色が画面全体を引き締める確かなアクセントとなっている。さらに、背後の赤壁には赤系の代赭が引かれ、空には夜を示す青系の藍が塗られている。

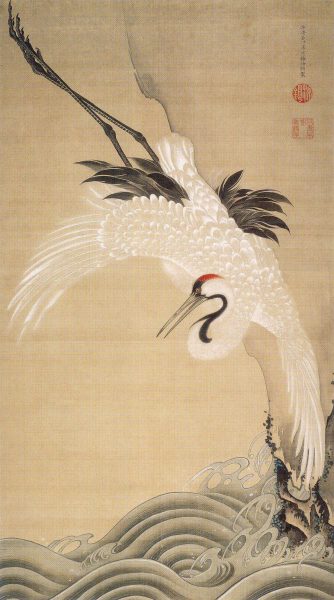

図2 伊藤若冲《白鶴図》(右幅)1753‐54年頃 個人蔵

これに対し、18世紀に伊藤若冲(1716-1800)は、この文正の《鳴鶴図》を模写して双福の《白鶴図》(図2)を描いている。

その右幅で、若冲は白鶴の大きさは文正のものをやや縮小しながらも、姿形はそのまま借用している。ただし、背後の壁面の位置を反対の右側に移し、その崖線を白鶴の伸ばした体の線に添って上昇させることで白鶴の下方への滑空感を高めている。また、画面上下を大きくトリミングして白鶴がより手前に迫り出してくるような感覚を強めている。それに合わせて、下の波のうねりも前景でより激しく盛り上がっている。

また、若冲は、鶴の胴体や羽根における白い胡粉の濃淡描写や、頭頂部の朱色のアクセントはそのまま文正を踏襲している。ただし、文正とは異なり、立体感をもたらす裏彩色は施さずに平面的な装飾性を高めている。さらに、崖に代赭や空に藍は用いず、原画の持っていた地理性や時刻性を捨象している。

これらにより、若冲は文正に対し、全体的に文学性を脱色し、白鶴と海波の純粋に造形的な面白さを追求している。それは、理性よりも感性を重視する日本の風土に即したある種の和風化といえる。

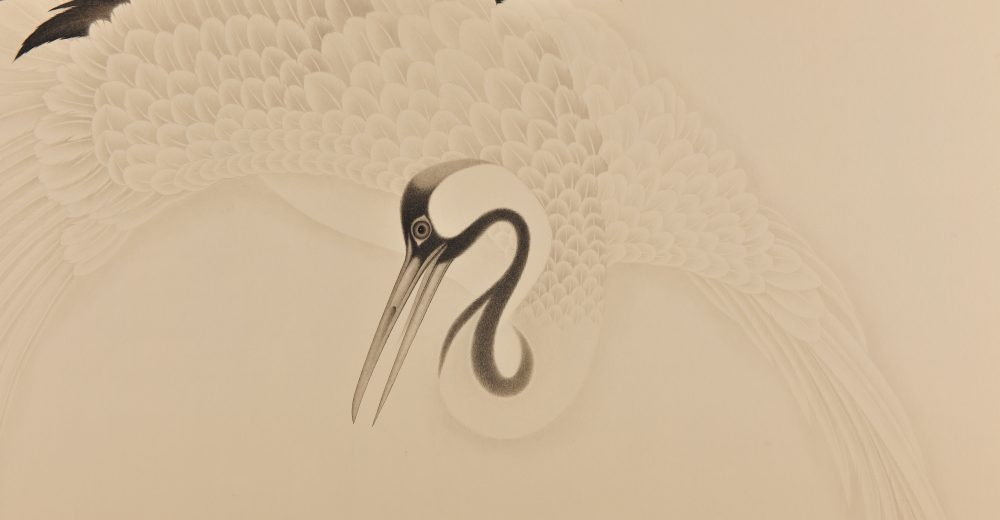

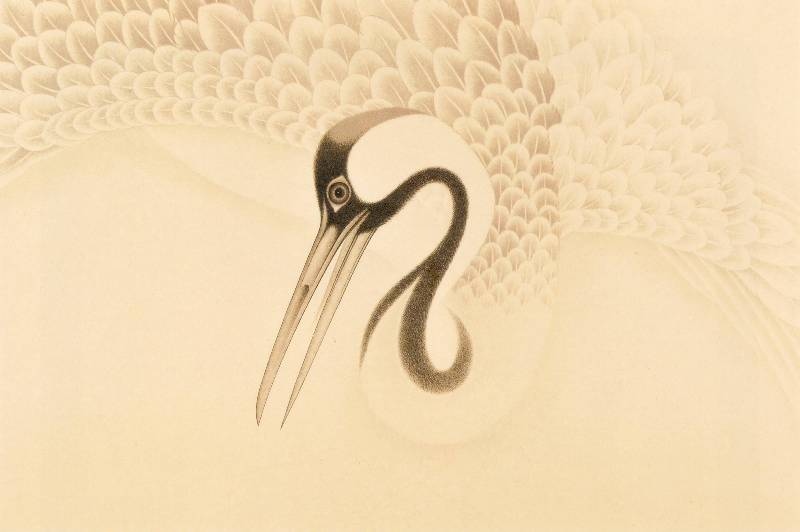

図3 藤井湧泉《白鶴図》2017年 京都・林光院蔵

部分拡大図

これらを受けて、湧泉は《白鶴図》(図3)を描いている。文正の《鳴鶴図》(図1)や若冲の《白鶴図》(図2)が動的な飛翔感を示すのに対し、この湧泉の《白鶴図》(図3)はむしろ静的な不動感を示すところに特徴がある。

まず、画面は大胆に縦長から横長に変更されている。それに合わせて、背景は全て捨象されて無地になっている。また、白鶴の姿形は基本的に文正に倣いつつ、胴体の傾斜が縦方向から横方向に和らげられている。さらに、白鶴の姿勢は今にも動き出しそうなほどしなやかな生命感を備える一方で、体全体が画面枠の対角線上に置かれることで、まるで時間が止まっているかのような無時間性を感じさせる。

そうした無時間性は、さらに色彩がほぼ墨一色に限られることで強められている。また、その超然とした印象は、胴体の羽毛が一本一本極めて微細に描き込まれると共に、その羽毛の白色が原図と反対に紙の地色を残して表現され、画面がまるで内奥から光を発しているように感受されることでより強調されている。

これらの造形的工夫を通して、画面には空間性や時間性を超えた「永遠の現在」が立ち現れている。つまり、ここで湧泉は、若冲の物語性の排除による造形性の追求を踏まえつつ、改めてある種の思想性を再生させている。

図4 林良《鳳凰石竹図》15世紀 京都・相国寺蔵

次に、明代中期の画家林良(1436-1487)の《鳳凰石竹図》(図4)について見てみよう。林良は、写生よりも写意に優れ、草書的な筆致や没骨画法による水墨花鳥画を得意とした宮廷画家である。この作品も、日本における最も画格の高い鳳凰画の一つとされ、やはり非常に意義深い中国渡来の優品として重要文化財に指定されている。

この作品で、林良は、鳳凰が夜の竹林の中の突き出た大岩に立ち、孤独に満月を振り返って眺める姿を描いている。鳳凰は、孔雀等を基に空想された中国の瑞鳥で、西洋の不死鳥(フェニックス)と同一視される聖獣である。その背後で湧き立つ白雲は、実景的というよりも一つの舞台装置として主役の鳳凰を際立たせる演出効果を示している。これにより、画面では暗闇の中で高貴な存在が一点の光明を見据えているという文学的な情趣が表現されている。

図5 伊藤若冲《鳳凰図》18世紀 京都・相国寺蔵

これに対し、18世紀にやはり若冲は、この林良の《鳳凰石竹図》を模写して《鳳凰図》(図5)を描いている。この絵画は、同じく相国寺に所蔵されている。

この作品で、若冲は、鳳凰の姿形は林良のものにできるだけ似せると共に、右翼や左脚の不自然な位置を修正し、貧相だった尾羽を右向きに元気良く反り返らせている。これにより、画面には原図の「逆C」字型ではなく「逆S」字型の豊かなリズムが生まれている。その上で、若冲は、鳳凰の尾羽の曲線性と足場の直線性も対比している。

さらに、若冲は、鳳凰を画面一杯に描くと共に、竹林や満月等の背景を全て省略している。これにより、原画の持っていた地形性や時刻性も捨象され、鳳凰の羽毛の造形美がより強調されている。

これらにより、若冲は林良に対し、全体的に物語性を削ぎ落し、鳳凰の純粋に造形的な面白さを探究している。これも、やはり理性よりも感性を重視する日本の風土に適したある種の和風化といえる。

図6 藤井湧泉《鳳凰図》2017年 京都・林光院蔵

これらを受けて、湧泉は《鳳凰図》(図6)を描いている。林良の《鳳凰石竹図》や若冲の《鳳凰図》が鳳凰自体を主題とするのに対し、湧泉の《鳳凰図》(図6)はむしろ鳳凰が二元の中の一元であるところに特色がある。

まず、ここでも画面は大胆に縦長から横長に変更されている。それに合わせて、背景は一切捨象されて無地になっている。また、鳳凰の姿形は全身ではなく上半身だけになり、よりふくよかで富貴性が増している。さらに、画面枠の対角線における左下半分を鳳凰の胴体が占めると共に、右上半分は大きく余白が空いている。これにより、「黒」と「白」の妙が示されると共に、まるで時間が止まっているかのような不動性が感じられる。

そうした不動性は、さらに色彩が墨一色に限定されることで強化されている。また、その悠然とした印象は、胴体の羽毛が一本一本とても繊細なグラデーションで描き込まれると共に、羽毛の白色が紙の地色を生かして表現され、画面がまるで内奥から淡く光っているように感じられることでさらに強調されている。

こうした画面の左下半分の濃密な描写は中国の足し算の美意識の表れであり、右上半分の大胆な余白は日本の引き算の美意識の表れといえる。つまり、ここで湧泉は中国と日本の両方の美意識を昇華して新しい調和美を生み出している(詳細は「藤井湧泉(黄稚)――中国と日本の美的昇華」を参照)。

ここで興味深いのは、湧泉の《白鶴図》(図3)と《鳳凰図》(図6)が、同じ大衝立の裏表に描かれていることである。つまり、まず《鳳凰図》(図6)では、原画と逆の右向きに変えられた鳳凰の顔は胴体から反り返る尾羽の線と共に「C」字型を描いている。そして、これがその裏面の《白鶴図》(図3)の白鶴の左向きの顔と両翼が「逆C」字型を描いているのと呼応していると見れば、ここには一つの「円」が感じられる。

つまり、この大衝立は表裏で、まず画題上は「白鶴」と「鳳凰」で吉祥と長命を表している。その上で、形態上は「右半円」と「左半円」で円相、色彩上は「白」と「黒」で陰陽相対も表している。これらにより、この玄関で来客を迎える表裏一体の作品は、全体として調和と招福の一つのシンボルとなっている。

すなわち、やはりここで湧泉は、若冲の物語性の排除による造形性の探究に基づきつつ、改めてある種の思想性を復活させていると言えるだろう。

◇ ◇ ◇

1766年に、51歳の若冲は相国寺に自分の生前墓を建立している。その碑文を書いた大典顕常(1719‐1801)は、若冲が初め狩野派に学び、次に中国画を模写したが、やがて中国人画家のように写生に取り組んだと伝えている。そして、若冲は写生を通じて生物の外観を熟知した後に、その内なる「神」を捉えることができれば、自ずから絵筆が動いたと説明している。

悉其貌 會其神 心得而手應

この「神」が何を意味するかは、凡人には測り知れない。ただ、若冲と湧泉が描いた霊妙で神気に満ちた白鶴や鳳凰を眺めると、二人とも何かその「神」をしっかり捉えているのではないかと思わずにはいられない。

いずれにしても、こうした白鶴と鳳凰の作品群は、同じモティーフを描いている分だけそれぞれの画家の個性や創意工夫、さらに文化的背景の比較を可能にしてくれる。そして、相国寺に文正の《鳴鶴図》(図1)や林良の《鳳凰石竹図》(図4)があり、それを模写した若冲の《白鶴図》(図2)や《鳳凰図》(図5)の存在も広く知られている以上、林光院に《白鶴図》(図3)と《鳳凰図》(図6)を納めた湧泉は、彼ら先輩画家達に深いオマージュを捧げつつ、あくまでも一人の画家として同じ土俵で後世にその真剣勝負の判断を委ねているのである。

100年単位、1000年単位における、大陸的なスケールの大きい芸術観と言うべきであろう。

【謝辞】本稿執筆に当たり、次の文献に教わるところが多かった。記して感謝申し上げたい。

板倉聖哲「若冲画に関する二三の覚書――イメージの継承と変容」『東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究』第89号、2015年。

『若冲と蕪村――生誕三百年 同い年の天才絵師』展図録、サントリー美術館、2015年。

【初出】

秋丸知貴「黄稚・藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識」『亞洲藝術』第363期、関西華文時報、2018年4月15日。(2024年5月27日改稿)

【関連記事】

■ 秋丸知貴『藤井湧泉論――知られざる現代京都の超絶水墨画家』

第1章 藤井湧泉(黄稚)――中国と日本の美的昇華

第2章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(前編)

第3章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(中編)

第4章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(後編)

第5章 藤井湧泉と京都の禅宗寺院――一休寺・相国寺・金閣寺・林光院・高台寺・圓徳院

第6章 藤井湧泉の《妖女赤夜行進図》――京都・高台寺で咲き誇る新時代の百鬼夜行図

第7章 藤井湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》――兵庫・大蔵院に鳴り響く新時代の龍虎図(前編)

第8章 藤井湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》――兵庫・大蔵院に鳴り響く新時代の龍虎図(後編)

第9章 藤井湧泉展――龍花春早・猫虎懶眠

第10章 藤井湧泉展――水墨雲龍・極彩猫虎

第11章 藤井湧泉展――龍虎花卉多吉祥

第12章 藤井湧泉展――ネコトラとアンパラレル・ワールド