図1 藤井湧泉《雲龍襖絵》2020年 大蔵院蔵

図2 藤井湧泉《嘯虎襖絵》2020年 大蔵院蔵

2020年夏、画家藤井湧泉が、大蔵院(兵庫県明石市)に新作《雲龍嘯虎襖絵》を描いた。前編の「虎」に続き、後編は「龍」を中心に紹介しよう。

龍は、中国発祥の想像上の動物である。水を司る神獣であり、一説には竜巻や暴風雨や大洪水への畏怖から生まれたという。おそらく、そこには蛇・鰐への恐れや、恐竜の化石への驚きも影響しただろう。いずれにしても、人里離れた深い池や海に棲息し、雷雲や降雨を自由に操り、天空を自在に飛翔するとされる。手には、何でも願いを叶える超常の宝珠(ドラゴン・ボール)を持つと言われる。

東洋の龍は、西洋のドラゴンと同一視される。しかし、ドラゴンが魔獣であるのに対し、龍は聖獣であるという違いがある。これは、同じ大自然の猛威のシンボルでも、西洋では人間がそれを征服しようとするのに対し、東洋ではそれを崇敬しようとする自然観の差異を表していよう。

中国では、龍の図様は元来自由であったが、宋代には皇帝の独占化が進み、明代には「二角五爪」が正式な龍の特徴と定められる。以後、この五本指の龍を臣下が用いると罰せられるので、指の数を減らして龍の眷属とし、上流階級は四本指、下流階級は三本指のものを使用するのが一般的となる。

龍の図様では、「三停九似説」が知られている。「三停」は、龍のプロポーションについて、首から肩、肩から腰、腰から尾までの三つの長さがそれぞれ等しいとするものである。また、「九似」は龍のパーツについて、角は鹿、耳は牛、頭は駱駝、目は兎、鱗は鯉、爪は鷹、掌は虎、腹は蛟、項は蛇に似ているとしている。さらに、口の周りに髯髭が生え、喉の下に逆鱗(逆さに生えた鱗)が一枚あることがよく知られている。ただし、そもそも龍は空想上の動物なので、これらの特徴は時代や地域によって様々なヴァリエーションがある。

一般に、龍の図様が完成したのは南宋時代と言われる。特に、宝祐年間(1253-58)に龍図の名手と称えられたのが陳容(生没年不詳)である。陳容の龍図は、画面の隅々まで湿潤で濃淡に富んだ水墨表現を行い、龍が巻き起こす暗雲や波濤のダイナミズムの中で生き生きとした実在感を表現するところに特徴がある。確実な真作としてはボストン美術館の《九龍図巻》(図3)があり、清朝第3代皇帝の乾隆帝の所有印があることで有名である。

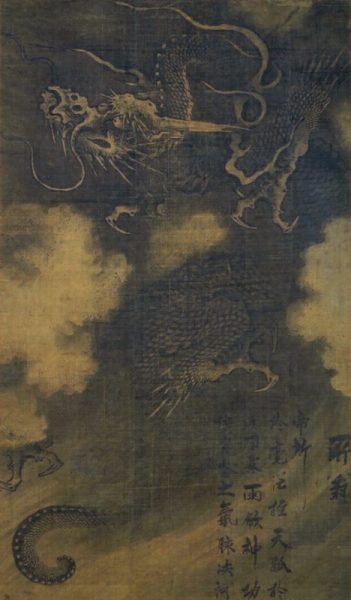

日本では、実物を見ることのできない龍を描き出すために、共に南宋の画家である陳容や牧谿(生没年不詳)等の龍図が参考にされた。実際に、伝陳容の《五龍図巻》(図4)が東京国立博物館に伝わっている。また、徳川美術館は、1267年に朝鮮から請来された伝陳容の《龍図》(図5)(重要文化財)と伝牧谿の《虎図》を対で所蔵している。また、1269年に描かれ大徳寺に《虎図》と共に伝来した《龍図》(図6)は牧谿の筆とされる。

図3 陳容《九龍図巻》1244年 ボストン美術館

図4 伝陳容《五龍図巻》東京国立博物館蔵

図5 伝陳容《龍図》13世紀 徳川美術館蔵

図6 伝牧谿《龍図》1269年 大徳寺蔵

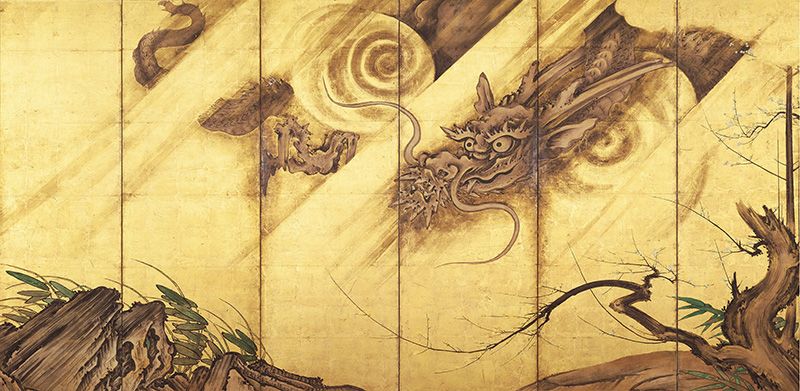

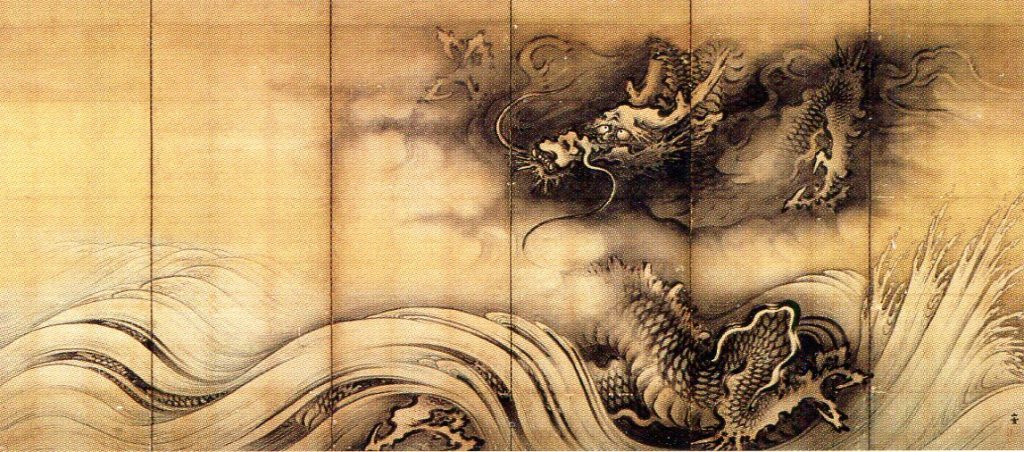

基本的に、日本では陳容と牧谿の《龍図》が龍のイメージを形作ることになる。特に、龍の体や雲や波の形は陳容が参考にされ、龍の顔は牧谿が参照されたといえる。ところが、日本では次第に画面に比して龍の顔を大きく描き、体を雲煙の中に隠して描かないことが主流になる。そして、全体的に描写が簡略化されると共に、龍の表情がユーモラスになっていくのが一般的傾向である。

図7 単庵智伝《龍虎図》16世紀後期 京都・慈照院蔵

図8 長谷川等伯《龍虎図》(右隻)1606年 ボストン美術館蔵

図9 海北友松《雲龍図》17世紀初期 京都・勧修寺蔵

図10 狩野山楽《龍虎図》(右隻)17世紀初期 京都・妙心寺蔵

図11 狩野山雪《龍虎図》(右隻)17世紀 個人蔵

図12 狩野探幽《龍虎図》1671年 京都・興正寺蔵

◇ ◇ ◇

龍が天を統べる聖獣であるのに対し、地を支配する聖獣は虎である。また四神として、青龍は東を、白虎は西を守護するとされる。

禅語に言う「龍吟雲起・虎嘯風生」は、「龍が唸れば雷雲が湧き立ち、虎が吠えれば暴風が吹き荒れる」という意味である。古来、その両者の対峙する姿を描く「龍虎図」は、天地東西を治める最強同士が益々勢力を強めて陰陽相対する縁起の良い吉祥図案として尊ばれてきた。

鎌倉時代に中国から輸入された禅宗が盛んになるにつれて、室町時代以後日本ではそうした龍虎図が禅宗寺院や武士の邸宅に本格的に描かれるようになる。その際、龍図については陳容と牧谿が参照されたが、虎図については特に牧谿が手本とされた。

そうした中国伝来の龍図と虎図は、小品で数も少なく正確な容姿を伝えるにはやや難があった。そのため、日本では龍は妖怪の一種と見なされ怪異を示す三本指が主流化した。また、虎の雌は豹であるという誤解も生じることになる。しかし、逆にイマジネーションを大いに刺激し、日本の禅寺の襖絵等に巨大な龍虎図の名作を数多く生み出すことにもなった。やはり、画面に余白を大きく取り、次第に描写が簡素になると共に龍虎共に可愛らしくなっていくのが、日本の龍虎図の基本傾向である。

◇ ◇ ◇

日本の古都京都で4半世紀以上暮らす湧泉は、これまでそうした禅宗寺院に収められた龍図や虎図が、複数の襖の大画面に余白を生かしつつ巨大かつ軽妙に描かれた構図を深く研究してきた。その一方で、龍図の本場の中国出身である湧泉は、余白を生かしながらも粗略ではない、陳容のように緻密で濃厚な描写も目指した。

湧泉の描く《雲龍襖絵》(図1)は、五爪を持つ真正の龍がまるで今ブラックホールから出現したかのような異様な迫力を有している。画面全体を覆う濃密で湿潤な暗雲は、龍の呻吟に呼応して不気味にうねる奇妙な荒波と共に、大自然の底知れぬ威力を暗示している。私達はどうしてもそこに、昨今の大地震、大津波、超大型台風、ゲリラ豪雨、新型コロナウイルス等の自然災害の影を感じざるをえない。それでいて、禍々しくも品位を失わないその龍の霊妙な威容は、自然をコントロールできると過信する人間の自惚れを優しくたしなめているようである。

一方、《嘯虎襖絵》(図2)では、虎が拍子抜けするほど呑気に欠伸をしている。あまりに呑気すぎて、一見しただけでは虎ではなく猫に見間違えるほどである。しかし子細に眺めると、その柔らかく滑らかな毛並みは一本一本尋常でないほど精妙に描出され、紛れもなくこの虎が神聖な霊獣であることを具示している。その微笑ましい愛嬌ある表情は、鑑賞者に争ったり肩肘張ったりせずに平和が一番と和やかに語りかけているようである。また、傍にある虎の安住の地とされる竹林も、まだ弱々しい幼竹に過ぎないが、穏やかな陽だまりの中で原初の生命の持つ瑞々しさと神秘的な美しさを湛えている。

ここで興味深いことは、やはり龍の険吞さに対して、あまりにも虎が安穏としていることである。この意表を突くコントラストは、中国でも日本でも龍虎図として破格の表現である。さらにその対照効果は、龍が切り拓く暗闇の先が虎を囲む陽光に繋がり、黒と白、陰と陽、湿と乾、動と静の対比が加わることでより強調されている。

しかし、ここで湧泉の龍虎図は不調和なのではなく見事に調和している。なぜなら、龍の厳めしい威圧感に対し、穏やかに寛げるだけの心の余裕を虎は示しているからである。換言すれば、ここでは外的な強さと内的な勁さが見事に均衡していると言ってよい。

もし相互に力を誇示し、ぶつかり合うだけでは、いつまでも争いは解消しない。長い目で見れば、時にどちらかが引いたり受け入れたりすることも大切である。つまり、ここでは単なる均衡よりも一次元上の調和が達成されている。これこそ、湧水が日頃から志し実践している、古典的伝統を現代的感覚で再解釈した「新しい水墨画」である。

なお、大蔵院は、日本の標準時の基準となる東経135度子午線から約500メートルのすぐ傍に位置する。すなわち、湧泉の新時代の龍虎図は、正に日本の時空的中心で新たな陰陽相対を発揮しつつ、人心の賦活と安寧を強く深く祈念しているのである。

◇ ◇ ◇

大蔵院は、正式名称を見江山大蔵院と言い、聖観世音菩薩を本尊とする臨済宗南禅寺派の仏教寺院である。約600年前の室町時代に、兵庫県明石市の大蔵に創建された。開基は、1441年の嘉吉の乱で有名な室町幕府の侍所所司の赤松満祐(1381-1441)の弟である赤松祐尚(?-1441)である。

勧請開山は、鎌倉時代末期から南北朝時代に活躍した禅僧中巌円月(1300-1375)である。円月は、中国元に留学して帰国後、禅宗の24流派の一つ中巌派を創始した。万寿寺、建仁寺、建長寺の住職を務め、五山文学を代表する漢詩人の一人とされる。朱子学を始めとする宋学にも通じ、数学者でもあった。

大蔵院は、2019(令和元)年に約200年ぶりに本堂を再建した。この時、第18代住職櫻木徳宗氏の依頼により、湧泉が本堂の襖絵を制作することになった。

2021年から、湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》は大蔵院で一般公開されている(詳細は大蔵院に要問合せ)。なお、関連作品が大丸心斎橋店の「水墨画家 藤井湧泉の世界展」(2020年10月7日~10月13日)で展示されたことを付記しておこう。

【初出】

秋丸知貴「藤井湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》」『関西華文時報』第422期、2020年10月1日。(2022年6月9日改稿)

【関連記事】

■ 秋丸知貴『藤井湧泉論――知られざる現代京都の超絶水墨画家』

第1章 藤井湧泉(黄稚)――中国と日本の美的昇華

第2章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(前編)

第3章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(中編)

第4章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(後編)

第5章 藤井湧泉と京都の禅宗寺院――一休寺・相国寺・金閣寺・林光院・高台寺・圓徳院

第6章 藤井湧泉の《妖女赤夜行進図》――京都・高台寺で咲き誇る新時代の百鬼夜行図

第7章 藤井湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》――兵庫・大蔵院に鳴り響く新時代の龍虎図(前編)

第8章 藤井湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》――兵庫・大蔵院に鳴り響く新時代の龍虎図(後編)

第9章 藤井湧泉展――龍花春早・猫虎懶眠

第10章 藤井湧泉展――水墨雲龍・極彩猫虎

第11章 藤井湧泉展――龍虎花卉多吉祥

第12章 藤井湧泉展――ネコトラとアンパラレル・ワールド