第52回「京の冬の旅」リーフレット表紙

「第52回 京の冬の旅」林光院特別公開

期間:2018年1月10日(水)-3月18日(日)

会場:相国寺林光院

〒602-0898 京都府京都市上京区相国寺門前町701

藤井湧泉は、相国寺塔頭の林光院における約80面の障壁画と襖絵の制作を全て一人で行った。実際の作画はもちろん、画題の選択も全て彼自身の個性と創意工夫による。

ただ、画題について一つだけ住職の澤宗泰氏から求められたことがある。それは、本堂の前室の襖絵に龍虎図を描くことであり、禅寺に障壁画や襖絵が描かれる意味を考えて欲しいということであった。

湧泉は、禅寺に絵画が描かれる意味は、仏への信仰に基づき美の追求を通じて人々に平和と幸福をもたらすことであると考えた。それでは、自分は林光院にどのような龍虎図を描くべきであろうか?

龍虎図は、元々中国の伝統的な画題であり、古代中国の四神思想において東西を司る青龍と白虎に起源がある。仏教では龍と虎は仏法の守護聖獣とされ、特に禅宗では天と地を統べる聖獣同士の対峙により気勢が増す縁起の良い組み合わせとされている。

日本では、禅宗は栄西(1141-1215)が鎌倉時代に中国南宋で学んだ臨済宗を国内に広めた。特に、京都は相国寺がそうであるように臨済宗の禅寺が多い土地柄であり、その襖絵等にはこれまで数多くの龍虎図が描かれてきた。

ただ、湧泉には、古典は常に自分なりに再解釈すべきという信念がある。つまり、古典は過去の画家達がそれぞれ自分なりの理想を求めることで形成されてきた。従って、古典として定型化されたものをそのまま引き写すのではなく、過去の画家達が追求してきた理想を自分なりにきちんと考え抜かなければならない。これは、松尾芭蕉(1644‐1694)が「古人の跡を求めず、古人の求めしところを求めよ」と説いたのと同じ考え方である。

そこで、湧泉は、自分なりに人々に平和と幸福をもたらす「龍虎図」として、別の禅宗画題の「四睡図」と組み合わせるインスピレーションを得る。つまり、「四睡図」は、虎に乗って歩くと言われた豊干禅師と、弟子の寒山と拾得が、虎と一緒にうたた寝をしている画題である。これは、禅の一つの境地を示しており、少なくとも平和を意味していることは間違いない。そして、湧泉は他の三聖の姿を消し、うたた寝をする虎だけを取り出して、それを龍と組み合わせて自分なりの理想的な「龍虎図」としたのである。そこでは、ただ単に強者同士が対峙するのではなく、一方が他方を受け流すことで平和が生まれるという一つレベルの高い調和が目指されている。

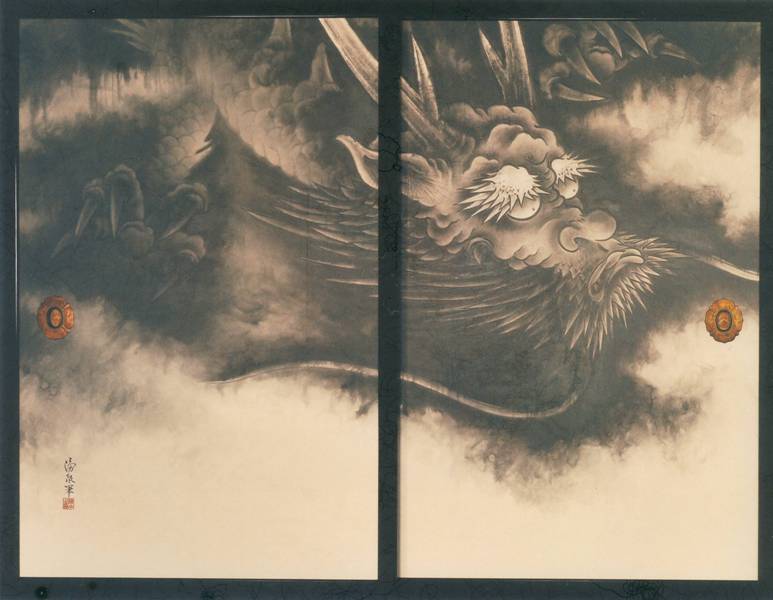

図1 藤井湧泉《龍図》2017年 京都・林光院蔵

図2 藤井湧泉《虎図》2017年 京都・林光院蔵

こうして、湧泉により林光院の本堂前室を荘厳する新しい「龍虎図」が生まれた。本尊の地蔵菩薩に向かって、右側に《龍図》(図1)、左側に《虎図》(図2)の襖絵が描かれている。

今回の特別公開期間中、この「龍虎の間」に足を踏み入れた多くの人々が、あっと驚きの声を上げた。そして、次の瞬間、誰もが思わず和やかな笑みをこぼした。一番厳粛なご本尊の前に、何と可愛いらしい巨大な猫! こんな龍虎図、見たことない!

こうした絵画による朗らかな感動体験は、鑑賞者の心の中で幸福な記憶としていつまでも残るだろう。それこそが、画家としての湧泉の一つの理想である。

◇ ◇ ◇

ここで、湧泉がこの龍虎図に込めた造形的な工夫を見てみよう。

まず、《龍図》(図1)では、龍は水墨の滲みを生かしつつ鱗の一枚一枚まで非常に丁寧に描かれている。そのため、この龍は空想上の聖獣にも関わらず精妙な実在感を持っている。これに比較すると、古来日本で描かれてきた龍の襖絵は、勢い重視で筆遣いの粗いものが多い。もちろん、様々な画趣があるのは良いことだが、少なくとも湧泉の描く龍の魅力が堅実な重厚さにあることは確かである。

また、この《龍図》(図1)では、日本では珍しく五本指の龍が描かれている。実は、中国では元代以降、真正の龍は五本指であり、その図像は皇帝しか使えなかった。そこで、臣下は四本指や三本指の「龍の眷属」の図像を用いていたが、それが日本では誤って「龍」として広まってしまった。さらに、角の数も、中国では本来の龍の角は二本であり、それ以外は「龍の眷属」である。つまり、ここで湧泉は、改めて「五爪二角」の本物の龍を描いているのである。

とはいえ、やはり《龍図》(図1)よりも目を引くのは《虎図》(図2)である。実際に、この巨大な猫のように可愛い虎に大勢の人々の心を捉える魅力があることは、「第52回 京の冬の旅」全体のリーフレットの表紙を大きく飾ったことからも分かる。

驚くべきは、この虎の毛並みの緻密さである。遠くから見ると、単に黒一色で平塗りされているように思えるが、近付いてよく見ると、体毛はまるでハリネズミのように一本一本極めて長いストロークで描き出されている。そこでは、水墨の絶妙なグラデーションにより、胴体の丸みを帯びた立体感が巧みに表現されている。しかも、この体毛は一本も歪んだり重なったりしておらず、長く見つめているとこれを描いた画家の精神力と集中力に気が遠くなりそうなほどである。

そして、そうした一分の隙もない描写が、この巨大な猫のような虎がまるで本当にそこにうずくまっているかのような臨在感をもたらしている。そうした圧倒的に高度な技量に基づきつつ、その体形がつい撫でたくなるほど柔らかく丸まっており、さらにその表情がどこまでも愛嬌あふれて眠た気であることが、この猫虎が誰からも好かれる理由であろう。

なお、《龍図》(図1)と《虎図》(図2)では、余白の使い方における龍の「黒」と虎の「白」、姿勢における龍の「動」と虎の「静」、描法における龍の「湿」と虎の「乾」等、両者の中に様々な対比が盛り込まれていることを付言しておこう。

◇ ◇ ◇

とはいえ、厳粛な仏教寺院の本堂前に、こうしたコミカルな虎を描いて本当に良いのだろうかという素朴な疑問が浮かぶ。しかし、「猫のような虎」は、むしろ日本の虎画の正統な伝統と言ってよい。というのも、元々日本に虎は生息しておらず、日本の画家が虎を描く時には、中国や朝鮮から輸入されたごくわずかな虎画や毛皮を手本にしつつ、実際には同じネコ科の身近な猫を観察して想像を膨らませるしかなかった。そのため、虎を描いているはずなのに、なぜか次第に猫のように可愛くなるのが日本の虎画の一般的傾向だからである。

実際に、18世紀の伊藤若冲(1716-1800)もまた、やはり巨大な猫のように可愛い《竹虎図》(図3)を描いている。これは、相国寺の院外塔頭である鹿苑寺(金閣寺)に納められている。

図3 伊藤若冲《竹虎図》18世紀 京都・鹿苑寺蔵

この若冲が描いた水墨の《竹虎図》(図3)には、同じく若冲が描いた先行する濃彩の《虎図》(図4)がある。この作品は、アメリカのプライス・コレクションに収蔵されている。

図4 伊藤若冲《虎図》1755年 米国・心遠館蔵

この若冲の濃彩の《虎図》(図4)には、「我画物象非真不図、国無猛虎倣毛益摸(我物象を画くに真に非ざれば図せず、国に猛虎無ければ毛益に倣ひて摸す)」と款記されている。このことから、若冲は、絵を描く時には常に実物を参照していたことが分かる。また、本作では虎を実見できなかったので《猛虎図》(図5)を模写し、その作者を中国南宋の画家毛益(生没年不詳)と考えていたことも分かる。ただし、現在では、この《猛虎図》(図5)の作者は北宋の画家李公麟(1049-1106)か李氏朝鮮の画家と推測されている。

図5 伝李公麟《猛虎図》制昨年不詳 京都・正伝寺蔵

ここで興味深いのは、若冲の描いた二匹の虎がどちらも、原図の虎よりもはるかに生気に満ちていることである。これは、やはり手本を模写しつつ、身近な実物の猫も参考にしたと考えるべきだろう。実際に、若冲は日頃から鶏を始めとして身の回りの動物の写生に努めていたのでこの蓋然性は極めて高い。

いずれにしても、若冲の描いた二匹の虎は、愛嬌のある表情で片手を舐めている。そのため、凶暴な猛獣というよりもむしろ大型の猫のようである。それも、原図からより離れた水墨の《竹虎図)(図3)の方が一層可愛くなっている。その点で、同じ相国寺の寺宝となった湧泉の水墨の《虎図》(図2)もまた、こうした可愛い「猫のような虎」の系譜に正当に位置付けられるだろう。いずれにしても、相国寺及び林光院の審美眼と懐の広さには脱帽するばかりである。

なお、若冲の二つの《虎図》(図3・図4)はどちらも、全身の毛先を一本一本精密に描き込んでおり、古来の日本絵画の水準からするとはるかに濃密な描写である。これは、対象に描線が少なく背景に余白を多く取る軽妙洒脱な日本の絵画的伝統から出発しつつ、中国画に学んだ重厚濃密な描写を中心主題である虎に加味していったものと考えられる。

これに対し、湧泉の《虎図》(図2)は、全身の毛先を一本一本緻密に描き込みながら、古来の中国絵画の水準からするとはるかに余白の多い背景である。これは、中心主題の虎の描写には従来の重厚濃密な中国の絵画的伝統を生かしつつ、背景に日本で学んだ大胆な余白表現を取り入れていったものと考察できる。

つまり、ここでも正対する二極から一極を目指す、若冲と湧泉の水際立った美意識の協奏を感じ取れるのである。

◇ ◇ ◇

この本堂前室の「龍虎の間」に対し、本堂を荘厳しているのが「蓮池の間」である。ここに湧泉は蓮池の襖絵を描いたが、この画題の湧泉自身の先行作品として圓徳院の《蓮独鯉》(2010年)がある。

図6 藤井湧泉《蓮独鯉》2010年 京都・圓徳院蔵

圓徳院は、臨済宗建仁寺派の高台寺の塔頭である。高台寺は、1606年に豊臣秀吉(1537-1598)の正妻ねね(1549?-1624)が夫の菩提を弔うために創建した。その高台寺の境内に、伏見城の化粧御殿を移築して建てられたねねの晩年の邸宅を、彼女の没後の1632年に仏教寺院に改めたのが圓徳院である。

一方、林光院も豊臣秀吉と縁が深い。林光院は、1418年に室町幕府の第3代将軍足利義満が、25歳で早世した第二子で、第4代将軍義持の弟に当たる義嗣の菩提を弔うために開創した。寺号は、義嗣の戒名「林光院殿亜相孝山大居士」から取られている。勧請開山は夢窓疎石で、開創地は西ノ京二条の紀貫之の屋敷旧地であった。

その後、林光院は、応仁・文明の乱(1467‐1477)等で数度の移転を経る。そして、元亀年間(1570-1573)頃に、豊臣秀吉の命で当時輪番住職だった雲叔周悦(生没年不詳)が明・韓通行使で功績を立て、林光院を独住地として与えられると共に相国寺山内に移設されて塔頭となった。この雲叔が、林光院の中興の祖とされる。

ある意味で、湧泉が圓徳院に《蓮独鯉》(図6)を描き、林光院に《蓮池図》(図7・図8)を制作することになったのは、秀吉を巡る一つの仏縁ということができるかもしれない。

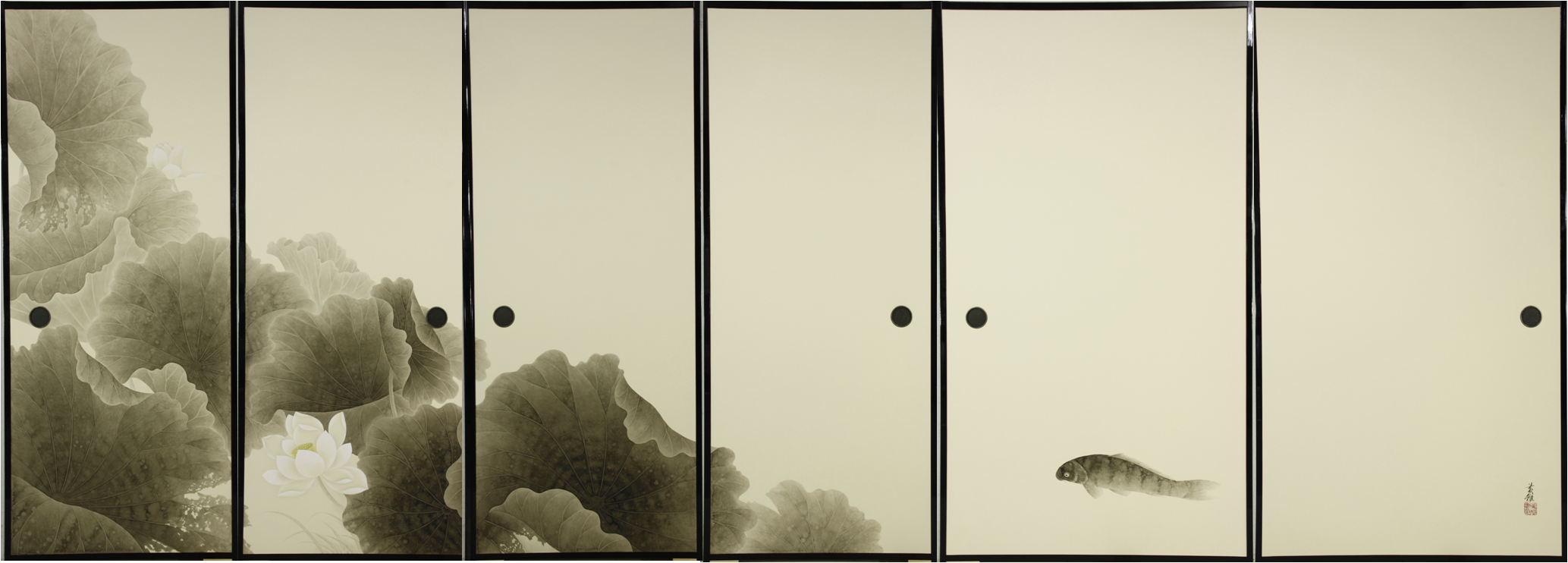

図7 藤井湧泉《蓮池図》2017年 京都・林光院蔵

部分拡大図

図8 藤井湧泉《蓮池図》2017年 京都・林光院蔵

部分拡大図

植物としての蓮は、水中の泥の中に根付き、まっすぐに茎を伸ばすと共に、水面上で美しい花を咲かせる。そのことから、仏教界では、蓮は不浄な俗世における清廉な生き方を説く仏教の象徴として好まれている。

圓徳院の《蓮独鯉》は、左4面が対角線で左下半分の蓮の連なりと右上半分の大胆な余白に分かれている。画面左下半分の濃密な描写は中国の足し算の美意識の表れであり、画面右上半分の大胆な余白は日本の引き算の美意識の表れである。つまり、ここで湧泉は中国と日本の両方の美意識を昇華して新しい調和美を生み出している(詳細は「藤井湧泉(黄稚)――中国と日本の美的昇華」を参照)。

これを受けて、林光院の黒系の《蓮池図》(図7)では、4面全体で蓮の連なりと左右の余白の量がほぼ等分になっている。また、青系の《蓮池図》(図8)では、左3面が対角線で左下半分の蓮の連なりと右上半分の大振りな余白に分かれている。すなわち、ここでも湧泉は、中国の足し算の美意識と日本の引き算の美意識を昇華して新しい調和美を創り出している。

林光院の本堂では、本尊の地蔵菩薩に向かって正面の襖絵が黒系の《蓮池図》(図7)であり、それと青系の《蓮池図》(図8)が向き合っている。そこでは、大画面の合計8枚の襖絵に、水墨という描き直しできない大自然と協働しつつ、人間に望みうる最高レベルの美意識と知性と技量が発揮されている。

ここで湧泉は、水墨の絶妙なグラデーションで、蓮の花や葉のしなやかな立体感と複雑に重なり合う空間関係を巧妙に表現している。しかも、描き直しができないにもかかわらずその立体感や奥行感に全く破綻がないので、長く見つめているとこれを描いた画家の精神力と集中力に気を失いそうになるほどである(これが大げさではないのは、水墨で一点を基準にして襖4面の全対象の立体感・奥行感・明度・彩度を一度の描き直しもなく完成させる困難さを想起してもらえば分かるはずである)。

そして、そうした一分の狂いもない描写が、固定されて動かない絵画であるにも関わらず、この巨大な蓮の花葉がまるで本当にそこに揺蕩っているような臨場感をもたらしている。そのため、ここでは「永遠の現在」が感受され、写実的である分だけまるで本当に時間が止まってしまったかのような印象を生み出している。

そうした超時間性は、さらに両側の襖絵がそれぞれ黒と青のモノトーンという非日常的な色彩で描かれていることで強められている。そして、その超現実的な印象は、蓮の葉脈が一つ一つ極めて精巧に描き込まれると共に、白色が紙の地色を残して表現され、画面がまるで内奥から発光しているように感受されることでより強調されている。林光院という寺号には枝葉から木漏れ日が差すようなイメージがあるが、これらはその本堂にふさわしい清明で玲瓏な襖絵と言えよう。

一言でいえば、この二つの《蓮池図》は、まるで仏への敬虔な祈りのような絵画といえる。すなわち、これらの8面の襖絵は、仏そのものは描かれていなくてもある種の真摯な仏画なのである。

なお、湧泉は、2010年の圓徳院の《蓮独鯉》(図6)では中国名「黄稚」の落款を用いていた。しかし、2012年に梅原猛氏に雅号「湧泉」を授与されたことにより、2017年の林光院の《蓮池図》(図7・図8)では「湧泉」の落款を使用していることも付記しておこう。

【初出】

秋丸知貴「黄稚・藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識」『亞洲藝術』第363期、関西華文時報、2018年4月15日。(2024年5月27日改稿)

【関連記事】

■ 秋丸知貴『藤井湧泉論――知られざる現代京都の超絶水墨画家』

第1章 藤井湧泉(黄稚)――中国と日本の美的昇華

第2章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(前編)

第3章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(中編)

第4章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(後編)

第5章 藤井湧泉と京都の禅宗寺院――一休寺・相国寺・金閣寺・林光院・高台寺・圓徳院

第6章 藤井湧泉の《妖女赤夜行進図》――京都・高台寺で咲き誇る新時代の百鬼夜行図

第7章 藤井湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》――兵庫・大蔵院に鳴り響く新時代の龍虎図(前編)

第8章 藤井湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》――兵庫・大蔵院に鳴り響く新時代の龍虎図(後編)

第9章 藤井湧泉展――龍花春早・猫虎懶眠

第10章 藤井湧泉展――水墨雲龍・極彩猫虎

第11章 藤井湧泉展――龍虎花卉多吉祥

第12章 藤井湧泉展――ネコトラとアンパラレル・ワールド