2020年夏、中国出身で京都で30年以上活躍している画家藤井湧泉(1964-)が、大蔵院(兵庫県明石市)に新作《雲龍嘯虎襖絵》を描いた。前編は「虎」、後編は「龍」を中心に紹介したい。

これまで、湧泉は複数の虎の水墨画を京都の禅宗寺院に収めている。まず、それらの禅宗寺院の歴史的背景から説明しよう。

日本では、奈良時代まで政治を動かしていたのは天皇であった。しかし、平安時代には貴族に政治の主導権が移り、鎌倉時代には武士が鎌倉幕府を開いて政治の実権を握る。

その後、1333年に後醍醐天皇(1288‐1339)が政権の奪還を試み、武士の足利尊氏(1305‐1358)等の力を借りて鎌倉幕府を倒す。しかし、後醍醐天皇が新たに始めた親政は武士を軽んじたために、尊氏が反旗を翻すことになる。

それ以後、尊氏の戴く光明天皇(1322‐1380)の北朝と、後醍醐天皇の南朝に国家が分裂して激しい内乱状態になる。北朝から征夷大将軍に任命された尊氏は、室町幕府を開く。長い動乱の後にようやく南北朝の講和を実現したのは、尊氏の孫の第3代将軍足利義満(1358‐1408)である。この時、皇位を継承したのが後小松天皇(1377‐1433)である。

この後小松天皇の落胤とされる禅僧が、一休宗純(1394‐1481)である。後世に創作された有名な頓智話では、足利義満に「絵の中の虎を捕まえよ」と命じられた一休は、「絵の中から虎を追い出してください」と切り返したと伝わる。

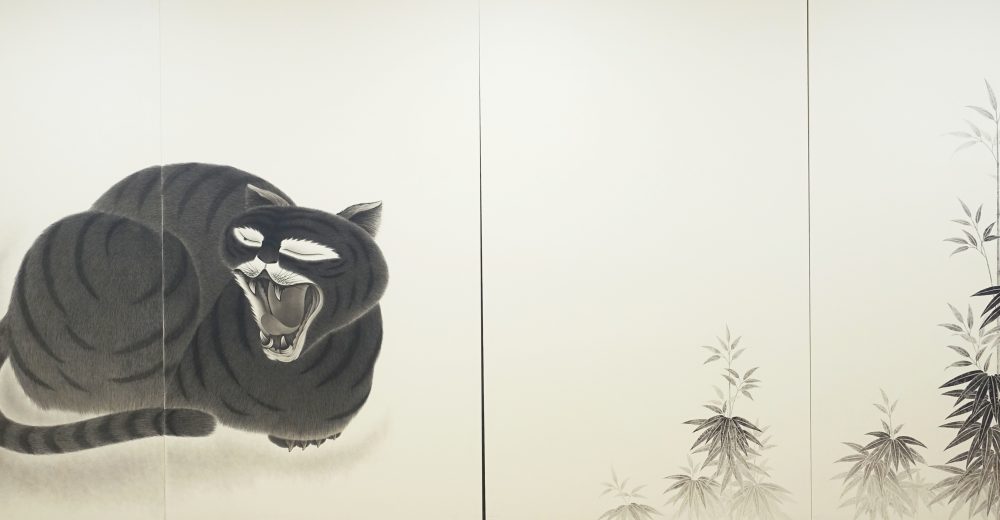

1456年以来、一休が住職として居住したのが「一休寺」と呼ばれる酬恩庵(京都府京田辺市)である。この来歴を踏まえて、湧泉は一休寺に《虎絵衝立》(図1)を描いている。

図1 藤井湧泉《虎絵衝立》2008年 京都・酬恩庵(一休寺)蔵

足利義満は中国への憧憬が強く、明との勘合貿易で巨富を得ると共に、舶来の文物を「唐物」として珍重した。その義満が、1382年に中国文化の輸入拠点として創建したのが相国寺(京都府京都市)である。また、1397年に義満が造成した山荘北山殿が、後に「金閣寺」として知られる鹿苑寺(京都府京都市)となり、現在相国寺の山外塔頭になっている。

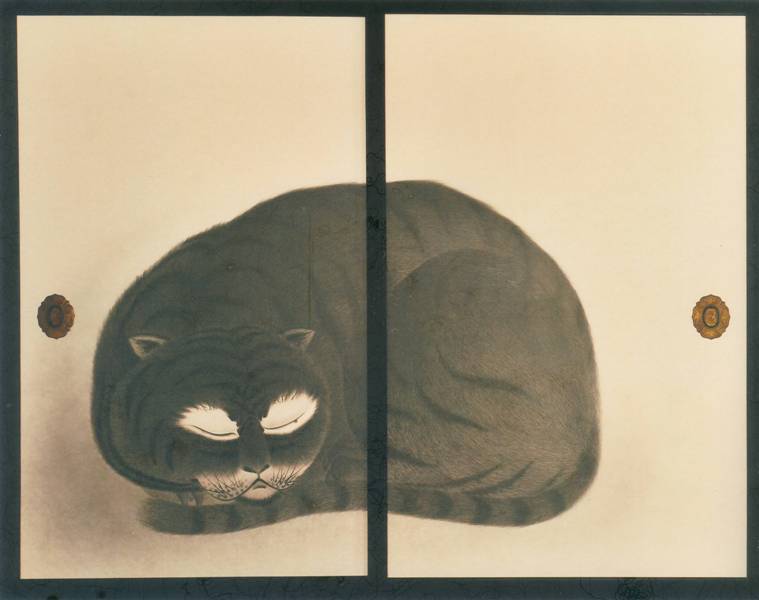

相国寺や金閣寺に絵を収めている湧泉は、相国寺の山内塔頭である林光院(京都府京都市)にも襖絵《虎図》(図2)を描いている。

図2 藤井湧泉《虎図》2017年 京都・林光院蔵

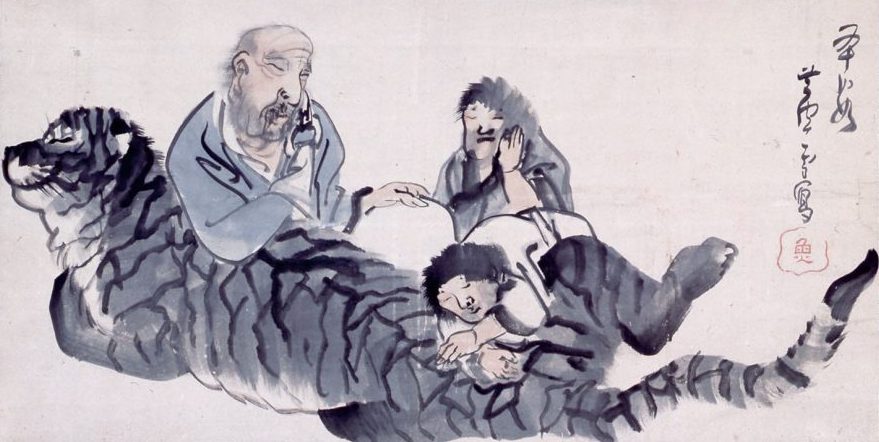

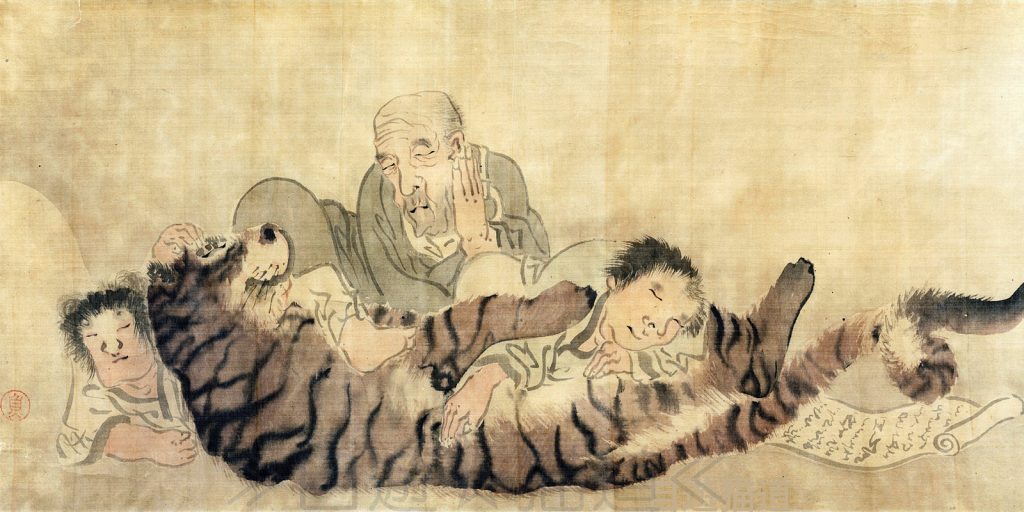

この《虎図》の猫のような虎は、伝統的な禅宗画題である「四睡図」に由来している。「四睡図」は、中国唐代の天台山国清寺の禅僧豊干が一匹の虎の背に乗って歩いたという伝説にちなみ、その弟子の寒山と拾得と合わせて四者で仲良く眠る姿を描くものである。これは禅宗における「悟り」の境地を示す画題とされるが、虎が猛獣であるだけに「平和と安寧」のシンボルであることも間違いない。

今回、湧泉はこの《虎図》(図2)で、豊干・寒山・拾得の三人の姿を消すと共に、片目で微睡む虎だけを龍と組み合わせ、別の禅機画である「龍虎図」を制作した。これは、ただ単に強者同士が対峙するだけではなく、一方が他方を受け流すことで平和が保たれるという一段高い水準の調和を表現する、湧泉の創意工夫による新しい「龍虎図」である。

ところで、足利義満より偏諱授与され、室町幕府の侍所所司も務めた赤松満祐(1373‐1441)という有力武将がいる。満祐は、義満の息子で「籤引き将軍」と呼ばれた第6代将軍足利義教(1394‐1441)の恐怖政治により身の危険が迫ると、逆に1441年に義教を自邸の酒宴に招き暗殺した(嘉吉の乱)。その際、満祐と共に室町幕府の追討軍と戦った弟の赤松祐尚(?-1441)が建立したのが、大蔵院(兵庫県明石市)である。

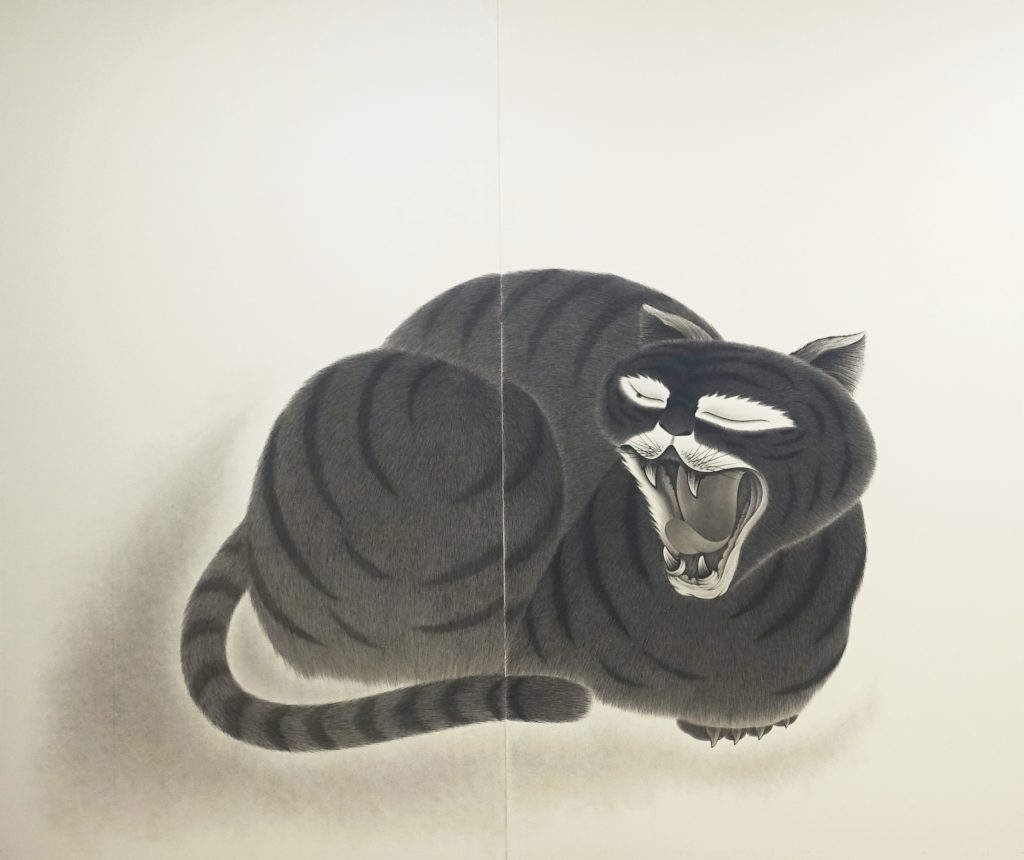

今回、湧泉はここに眠たげに大欠伸をする猫のような大虎による《嘯虎襖絵》(図3)を描いた。この虎は、「四睡図」を踏まえて、平和こそが生物全てにとっての一番の幸福であると優しく無言で語りかけているようである。

図3 藤井湧泉《嘯虎襖絵》2020年 兵庫・大蔵院蔵

足利義教の暗殺以後、室町幕府は衰退し、1467年から勃発した応仁の乱を経て、全国に群雄が割拠する戦乱の時代を迎える。その後、120年以上続く疾風怒濤の戦国時代を終焉させて、最初に国内を平定したのが豊臣秀吉(1537?-1598)である。なお、秀吉は林光院が中興する機縁も作っている。その秀吉の菩提を弔うために正室ねね(1549-1624)が1606年に建立したのが、高台寺(京都府京都市)である。

そして、高台寺は、平安時代に建立された雲居寺の跡地に造営されている。雲居寺は、奈良の東大寺と京都の東福寺と共に当時の三大大仏を有する格式の高い寺院であった。この雲居寺が火災で消失したので再建したのが当時の将軍義教であるが、その再建の10日後に勃発したのが嘉吉の乱であった。

2020年に、湧泉は高台寺に襖絵《妖女赤夜行進図》(図4)を奉納した。その左から6番目の女性の着物の意匠にも、穏やかに眠り込む猫のような虎が描かれている。このネコトラも、何気ない平和な日常こそが最上の幸福であることを私達に思い起こさせてくれるものと言えるだろう。

図4 藤井湧泉《妖女赤夜行進図》(部分)2019年 京都・高台寺蔵

◇ ◇ ◇

虎は、ネコ科である。また、元々日本には生息していない。そのため、古来日本では、虎の容姿を中国や朝鮮から伝来した絵画や毛皮で学びつつ、実際には身近な猫が参考にされてきた。

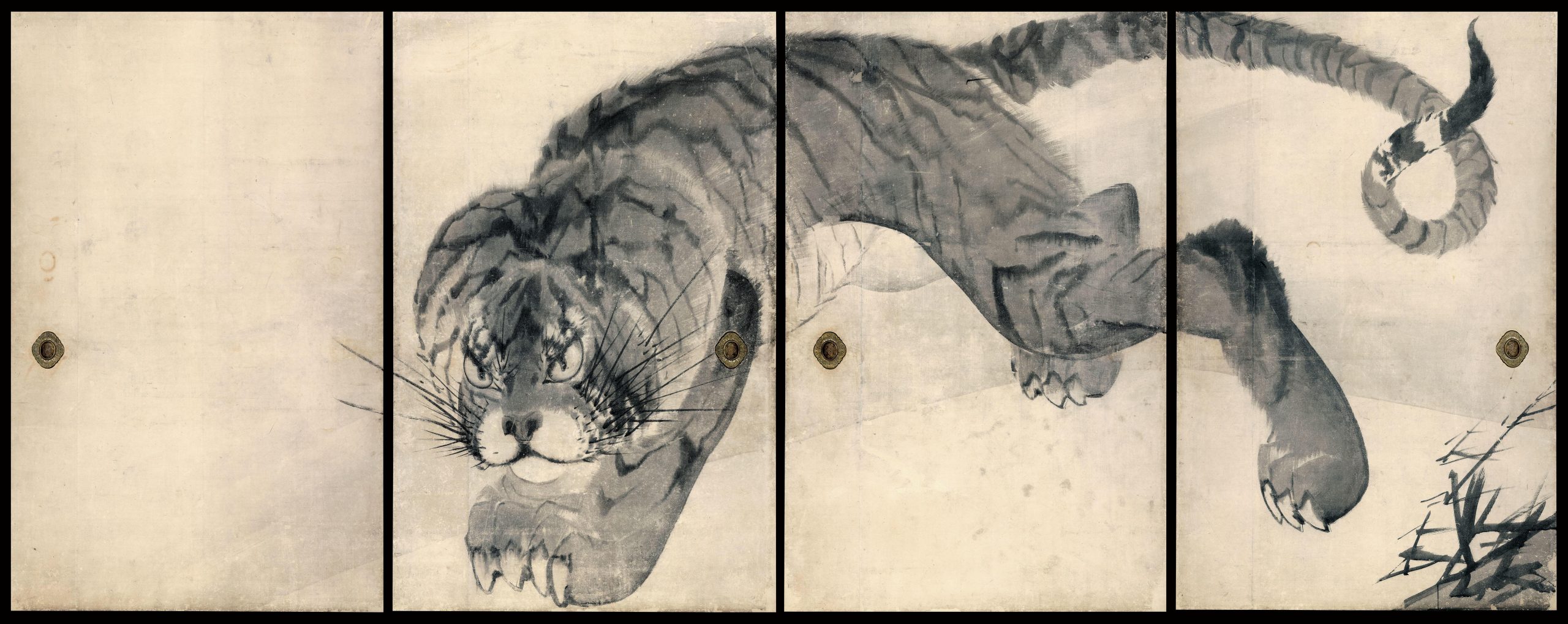

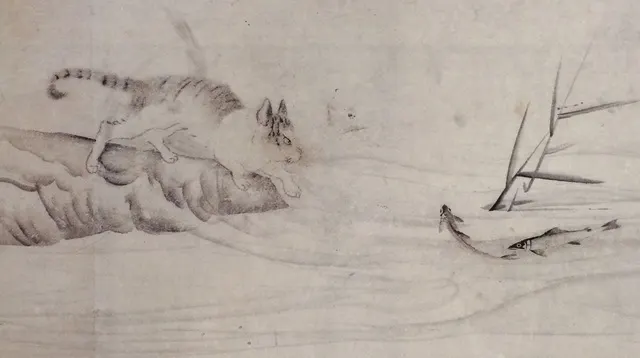

その中でも、最も猫のような虎を描いたことで有名なのが、無量寺(和歌山県串本町)における長沢芦雪(1754-1799)の襖絵《虎図》(図5)である。ここでも、獰猛な肉食獣である大虎を愛嬌のある猫のように描くところに、平和な日常をこよなく愛する素朴な心が現れている。

図5 長沢芦雪《虎図》1786年 和歌山・無量寺蔵

図6 長沢芦雪《薔薇図》1786年 和歌山・無量寺蔵

部分拡大図

実は、芦雪の襖絵《虎図》の裏面は襖絵《薔薇図》の右四面であり、そこには岸から川の中の魚を狙う猫が描かれている。つまり、《虎図》の「虎」は、魚から見た「猫」であることが暗示されている。その意味で、芦雪は「猫」を「虎」として描いたといえる。素早い筆致で描かれた、揃えた前足、踏ん張る後足、丸まった尻尾、そして逆立った髭が、今にも魚に飛び掛かりそうな猫の躍動感を的確に表現している。

興味深いことに、芦雪はそうした猫のような虎の「四睡図」も複数描いている(図7・図8・図9)。猫のような虎を愛する心性は、自然と虎が呑気に微睡む「四睡図」を好ませるのかもしれない。

図7 長沢芦雪《四睡図》1787年 和歌山・草堂寺蔵

図8 長沢芦雪《四睡図》1792‐99年頃 本間美術館蔵

図9 長沢芦雪《四睡図》制作年不詳

湧泉と芦雪。230年以上の時を超えて、共に猫のような虎を描いて人々の心を和やかに楽しませてくれるところに一脈通じるものがある。

その一方で、湧泉の描く虎は、輪郭線を用いずに巨体の毛先を一本一本丁寧に手描きし、墨の微細な濃淡の移調で立体感を表すところに特徴がある。そのため、一見すると「猫」に見間違いがちであるが、その並外れた筆致の繊細さと濃密さが聖獣としての「虎」の霊妙な実在感を醸し出している。その意味で、湧泉はむしろ「虎」を「猫」として描いたといえる。見れば見るほど、単なる可愛さを超えて崇高な迫力が増してくるように感じられるのが、湧泉の描く虎の魅力と言えよう。

湧泉の《嘯虎襖絵》(図3)は、2021年から大蔵院で一般公開されている。拝観予約等は、大蔵院に問い合わせされたい。

【初出】

秋丸知貴「藤井湧泉と長沢蘆雪――猫のような虎」『関西華文時報』第421期、2020年9月15日。(2022年6月8日改稿)

【関連記事】

■ 秋丸知貴『藤井湧泉論――知られざる現代京都の超絶水墨画家』

第1章 藤井湧泉(黄稚)――中国と日本の美的昇華

第2章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(前編)

第3章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(中編)

第4章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(後編)

第5章 藤井湧泉と京都の禅宗寺院――一休寺・相国寺・金閣寺・林光院・高台寺・圓徳院

第6章 藤井湧泉の《妖女赤夜行進図》――京都・高台寺で咲き誇る新時代の百鬼夜行図

第7章 藤井湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》――兵庫・大蔵院に鳴り響く新時代の龍虎図(前編)

第8章 藤井湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》――兵庫・大蔵院に鳴り響く新時代の龍虎図(後編)

第9章 藤井湧泉展――龍花春早・猫虎懶眠

第10章 藤井湧泉展――水墨雲龍・極彩猫虎

第11章 藤井湧泉展――龍虎花卉多吉祥

第12章 藤井湧泉展――ネコトラとアンパラレル・ワールド