藤井湧泉は、中国名を黄稚と言い、1964年に中華人民共和国江蘇省啓東市で生まれた水墨画家である。早くから将来を嘱望され、1984年に中国の名門美術大学である蘇州大学藝術学院を優秀な成績で卒業後、すぐに北京服装学院の講師に抜擢されている。国家公認の少壮気鋭の芸術家であり、前途有望な教育者として順風満帆な生活を送っていた。

しかし、美を極めようとする心は次第に中国大陸を越えて世界に広がり、ヨーロッパに雄飛した後の1992年に来日。急速に日本的美意識に開眼し、京都市立芸術大学大学院に研究留学もしている。以来、30年以上京都に定住し、純粋美術から意匠図案まで幅広く研鑽を積み、伝統に基づきつつ現代的で国際的な普遍美を追求している。この間、藤井姓の日本人女性と結婚して一男一女も授かっている。

一休寺(酬恩庵)

京都府京田辺市薪里ノ内102

図1 藤井湧泉《虎絵衝立》2008年 一休寺(酬恩庵)蔵

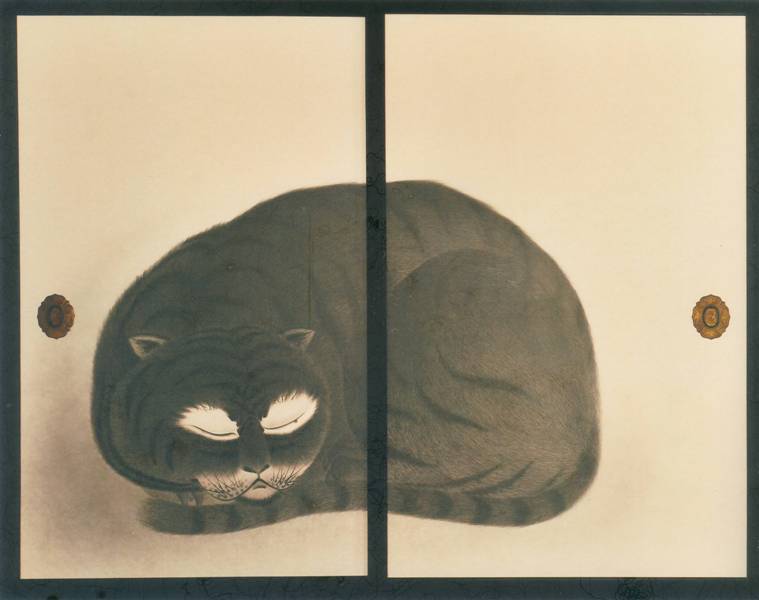

2008年に、湧泉は臨済宗大徳寺派の酬恩庵に、田邊宗一住職との縁で《虎絵衝立》(図1)を描いている。酬恩庵は、中国南宋の虚堂智愚(1185-1269)に学んだ南浦紹明(1235-1309)が建てた禅道場が始まりである。室町時代に第6代住職の一休宗純(1394-1481)が宗祖の師恩に報いようと再興したことでこの名があり、通称は「一休寺」として知られている。

この《虎絵衝立》は、後世の創作ではあるけれども日本人なら誰もが知る頓智問答に由来している。つまり、一休が室町幕府第3代将軍足利義満(1358-1408)に「絵の中の虎を捕まえよ」と命じられた時に、「絵の中から虎を追い出して下さい」と切り返したとされる逸話に基づいた作品である。

相国寺

京都府京都市上京区今出川通烏丸東入

図2 藤井湧泉《野葡萄二曲屏風》2012年 相国寺蔵

足利義満は、武家貴族として朝廷と深く関わりを持った。京都御所に隣接して、自らの邸宅「花の御所」を造営し、また1392年には当時最先端の中国文化の輸入窓口として相国寺も創建している。唐物を好み、勘合符を用いた日明貿易を行ったことでも有名である。

相国寺は、臨済宗相国寺派の大本山であり、京都五山の第二位である。義満の存命中は、京都五山の第一位であった。中国文学に学んだ五山文学が隆盛したほか、中国から伝来した貴重な水墨画を多数所蔵している。相国寺の画僧である如拙(生没年不詳)、周文(生没年不詳)、宗湛(1413-1481)、雪舟(1420-1506)はもちろん、能阿弥(1397-1471)、芸阿弥(1431-1485)、狩野正信(1434-1530)、相阿弥(1472-1525)、狩野元信(1476-1559)、長谷川等伯(1539-1610)、狩野永徳(1543-1590)、狩野山楽(1559‐1635)、狩野山雪(1590-1651)、狩野探幽(1602-1674)、伊藤若冲(1716‐1800)、円山応挙(1733-1795)等の大家達も皆それらを学んでいる。正に、相国寺は今日まで続く日本と中国の文化的及び芸術的交流の一大拠点といえる。

2012年に、湧泉は相国寺の有馬頼底管長にその画才を高く賞賛され、相国寺に《野葡萄二曲屏風》(図2)を収めている。また、相国寺の山外塔頭である鹿苑寺(金閣寺)にも《葡萄絵衝立》(図3)が収蔵されている。

金閣寺(鹿苑寺)

京都府京都市北区金閣寺町1

図3 藤井湧泉《葡萄絵衝立》2012年 鹿苑寺(金閣寺)蔵

また同2012年に、京都市立芸術大学学長や国際日本文化研究センター初代所長を務めた哲学者梅原猛より「湧泉」の雅号を授かっている。この雅号には、湧泉の無尽蔵に湧き出てくる芸術的創意への讃美に加えて、西洋的近代文明に対して日本や中国等の東洋的伝統文明を再評価し続けてきた哲学者としての強い期待が込められていよう。

林光院

京都府京都市上京区相国寺門前町

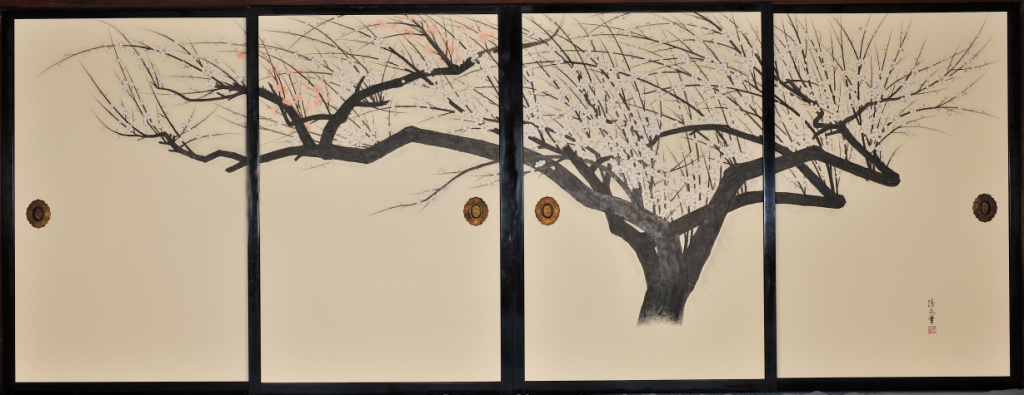

図4 藤井湧泉《鶯宿梅》2017年 林光院蔵

さらに、2017年に、湧泉は相国寺の塔頭林光院に80面の障壁画と襖絵を完成させている。これは、林光院の澤宗泰住職から、没後200年を経て現在世界的に高い評価を受けている伊藤若冲を踏まえて「三百年の歴史に耐える絵を描いてください」と言われ、2013年から4年間全力を傾注して取り組んだものである。

ここでは、『大鏡』等に逸話が記され、現在も林光院境内に伝わる名木鶯宿梅と呼応する襖絵《鶯宿梅》8面(図4)等の瑞々しく清雅な水墨作品群が描かれた。これらは、同じ相国寺境内にある承天閣美術館所蔵の若冲の水墨作品群と共に、日中の卓越した画技の競演を繰り広げている。

これらの林光院の収蔵作品は通常非公開であるが、2018年に京都市及び公益社団法人京都市観光協会主催の「第52回京の冬の旅」で特別公開された。特に、襖絵《虎図》(図5)が公式リーフレットの表紙に採用されたことで全国的な評判を呼んだことは記憶に新しい。

図5 藤井湧泉《虎図》2017年 林光院蔵

ところで、一休宗純は大徳寺の第47世住持を務めている。この臨済宗大徳寺派の大本山は、豊臣秀吉(1537?-1598)が主君織田信長(1534-1582)の葬儀を行った寺であり、それを勧めたのは、一休の茶道の弟子筋で信長と秀吉に茶頭として仕えた千利休(1522-1591)だと言われている。

また、1589年に利休が大徳寺の山門に二階を寄進する際に、天井画と柱絵の制作に選んだのは当時まだ無名といえる長谷川等伯(1539-1610)であった。この作画が出世作となり、一躍等伯は天下人秀吉のお気に入りの画家になる。実際に、1591年に秀吉が息子鶴松の菩提を弔うために創建した祥雲寺の障壁画を任せたのは、従来の「宮廷画家」である狩野派ではなく等伯であった。

その等伯は、1589年頃に大徳寺塔頭の三玄院に、住職の留守中に上がり込んで一気に描き上げたという逸話で有名な《山水図襖》を制作している。現在、その重要文化財となっている襖絵の内32面が、秀吉の正妻ねねが晩年に居住し、後に禅宗寺院に改められた圓徳院に所蔵されているのは、そうした秀吉と等伯の深い縁による。

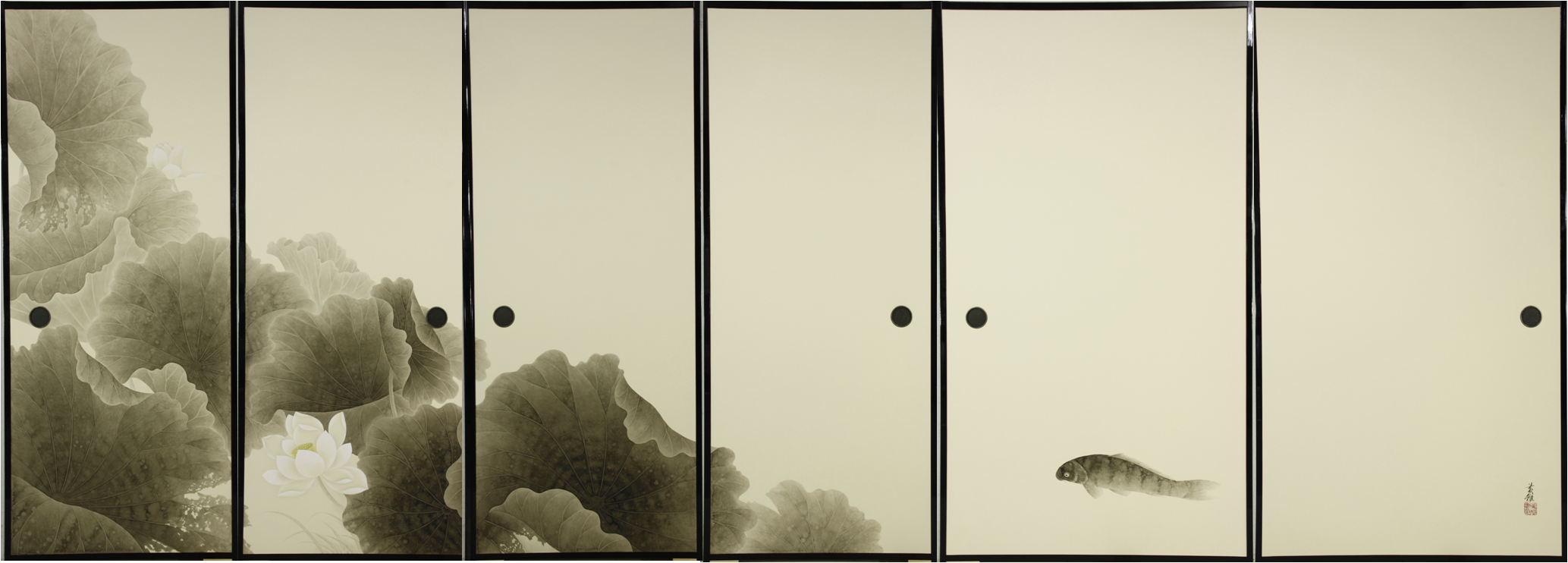

2008年に、湧泉は圓徳院の後藤典生住職に傑出した芸術的才能を見出され、圓徳院に襖絵《蓮独鯉》6面(図6)を描いている。当時、まだ全く無名だったにもかかわらず、腕一本の実力だけで京都を代表する秀吉ゆかりの名刹に高く評価された点で、湧泉こそは正に「今等伯」と言えるかもしれない。

圓徳院

京都府京都市東山区高台寺下河原町530

図6 藤井湧泉《蓮独鯉》2008年 圓徳院蔵

圓徳院は、臨済宗建仁寺派の高台寺の塔頭である。高台寺は、ねねが秀吉の菩提を弔うために創建し、ねねは圓徳院から高台寺に通ったという。高台寺には秀吉とねねの愛した蒔絵作品が数多く伝わり、それらは一般に「高台寺蒔絵」として知られている。

圓徳院の後藤典生住職は高台寺の執事長も兼任しており、その縁で2019年に湧泉は高台寺に《妖女赤夜行進図》1(図7)を奉納している。この12面の襖絵は、百鬼夜行の伝説が残る土地柄にちなんで妖女の群像図を描き、日本的でも中国的でもあり古風でも今風でもある不思議な情緒を追求した唯一無二の作品である。また、この襖絵は、日本ではこれまで白黒の水墨のみで美を追求してきた湧泉が生来の色彩家としての本領を発揮して新境地を開拓した作品でもある。この作品は、毎年7月15日から8月31日にかけて高台寺の方丈で特別公開されている。

現在、湧泉は日々新たな創作意欲に満ちて作品制作に邁進している。

高台寺

京都府京都市東山区 高台寺下河原町526

図7 藤井湧泉《妖女赤夜行進図》(部分)2019年 高台寺蔵

《妖女赤夜行進図》を制作中の藤井湧泉(筆者撮影)

【初出】

秋丸知貴「解説」『藤井湧泉(黄稚)日本寺院収蔵名品集』より転載。(2024年6月6日改稿)

【関連記事】

■ 秋丸知貴『藤井湧泉論――知られざる現代京都の超絶水墨画家』

第1章 藤井湧泉(黄稚)――中国と日本の美的昇華

第2章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(前編)

第3章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(中編)

第4章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(後編)

第5章 藤井湧泉と京都の禅宗寺院――一休寺・相国寺・金閣寺・林光院・高台寺・圓徳院

第6章 藤井湧泉の《妖女赤夜行進図》――京都・高台寺で咲き誇る新時代の百鬼夜行図

第7章 藤井湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》――兵庫・大蔵院に鳴り響く新時代の龍虎図(前編)

第8章 藤井湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》――兵庫・大蔵院に鳴り響く新時代の龍虎図(後編)

第9章 藤井湧泉展――龍花春早・猫虎懶眠

第10章 藤井湧泉展――水墨雲龍・極彩猫虎

第11章 藤井湧泉展――龍虎花卉多吉祥

第12章 藤井湧泉展――ネコトラとアンパラレル・ワールド