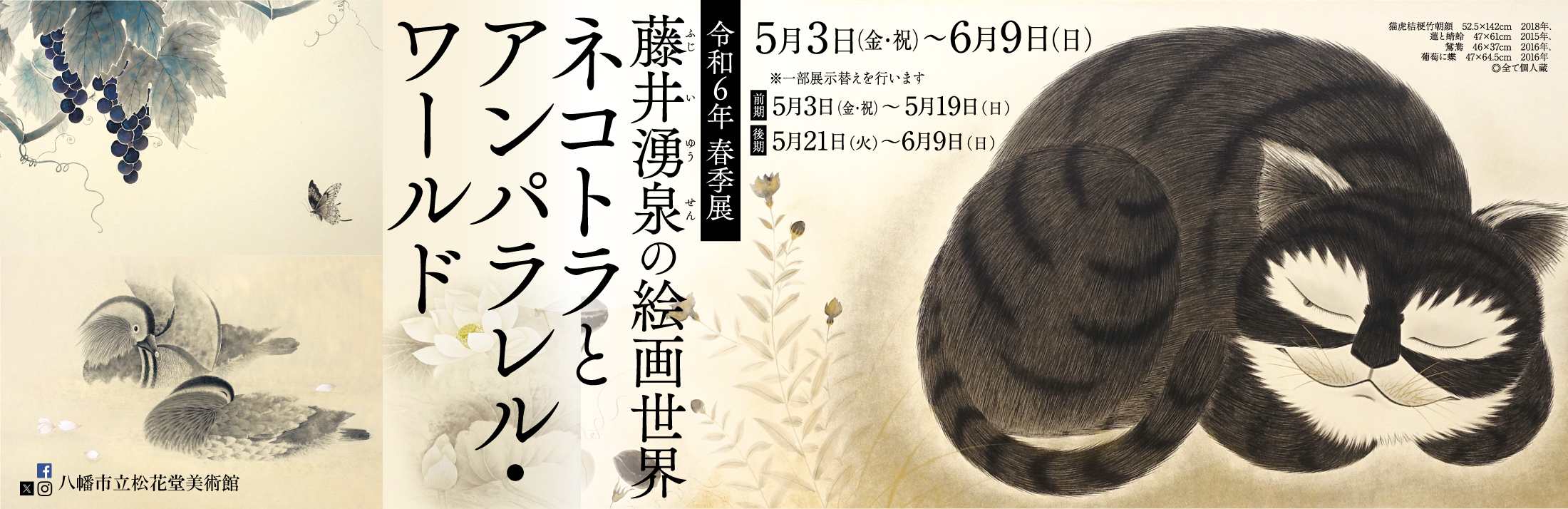

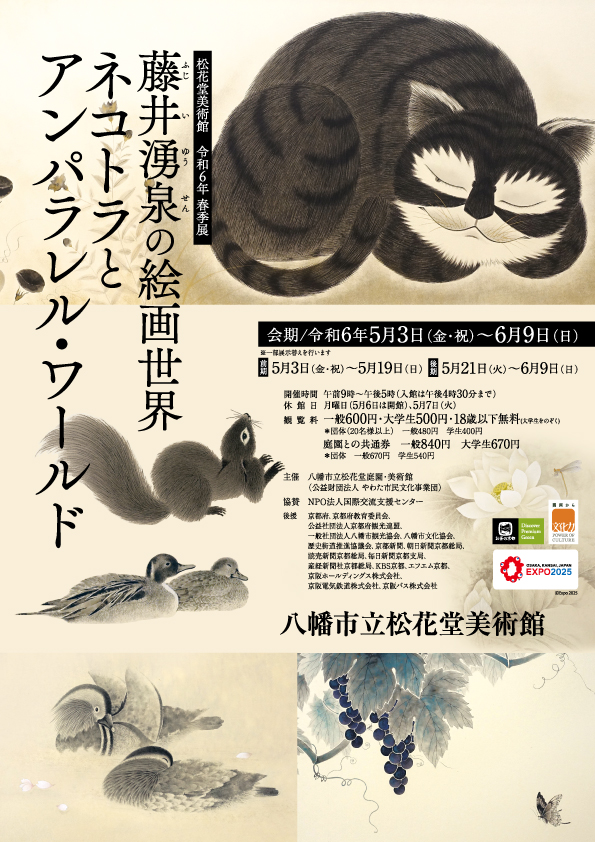

「藤井湧泉の絵画世界――ネコトラとアンパラレル・ワールド」

会期:2024年5月3日(金・祝)-6月9日(日)

会場:八幡市立松花堂美術館

京都府の八幡市立松花堂美術館で、藤井湧泉(1964‐)の個展「藤井湧泉の絵画世界――ネコトラとアンパラレル・ワールド」が開かれている。

八幡市立松花堂美術館は、桃山時代末期から江戸時代初期にかけて活躍した松花堂昭乗(1582-1639)ゆかりの美術館である。昭乗は、真言宗の僧侶であり、現在の京都府八幡市にある石清水八幡宮の社僧であった。真言密教を修めて僧最高位の阿闍梨となり、境内にある僧坊滝本坊の住職を務めている。

昭乗は、豊臣宗家滅亡後の徳川新政権下で公家と武家を仲介した政治家であると共に、書画詩茶のいずれのジャンルでも才能を発揮した当代随一の文化人である。昭乗の拠点である滝本坊は、様々な階層を超えて一流の人々が集う文化サロンの役割を果たした。そのため、昭乗は、戦国の世の終わった京都で花開いた江戸時代初期の寛永文化(1624-1644)の中心人物の一人と目されている。

特に書は、唐の影響のある大師流や宗の影響のある青蓮院流を学び、江戸時代に流行した滝本流(松花堂流)と呼ばれる独自の書風を確立した。天性の能書家で、本阿弥光悦(1558‐1637)や近衛信尹(1565-1614)と共に「寛永の三筆」に数えられている。

絵画では、昭乗は唐物を核とする足利将軍家の「東山御物」について造詣が深く、特に宗元画の牧谿(生没年不詳)や梁楷(1140-1210)を好んだと伝わる。また、1615年の大阪夏の陣の後、いわゆる「狩野派の三面作戦」で豊臣方につき窮地に陥っていた狩野山楽(1559‐1635)を滝本坊で庇護し、画技を学んでいる。この時、昭乗が徳川幕府に「山楽は武士ではなく画家である」と主張して恩赦を取り付けなければ、山楽を始祖とするその後の京狩野の展開はなかったかもしれない。昭乗自身は、仏画・人物画・花鳥画・風景画のいずれにも優れ、頭にヒョウタンを載せた愛嬌のある布袋図等の飄々とした画風で知られている。

茶道では、昭乗は兄嫁の兄に当たる小堀遠州(1579‐1647)に師事している。遠州は、豊臣家と徳川家に仕えた大名であり、建築家・作庭家として桂離宮、仙洞御所、二条城、名古屋城、南禅寺、高台寺等の造営や造園で活躍したことで知られている。茶人としては、遠州は、千利休(1522‐1591)、古田織部(1544-1615)と続く本流の直系として徳川家の茶道を指南し、公家の美意識を武家の茶道に取り入れて「綺麗さび」を大成した。また遠州は、茶碗では従来の唐物を中心とする「大名物」に対して国産の名物を選定し、それらは「中興名物」と呼ばれて重宝された。さらに、遠州はそうした中興名物の茶碗に古典的な和歌にちなむ「歌銘」を多く付けたことでも有名である。

昭乗と遠州は、茶会を通じ協力して公武の仲介に尽力した。また、両者の茶会は、公家、武士、僧侶、町人等の幅広い階層を招くものであった。さらに、目利きである昭乗の収集した茶道具は「八幡名物」と呼ばれるほど優品であり、遠州の箱書付や添え状が多いことも特徴である。なお、1628(寛永5)年に、昭乗と遠州は協力して滝本坊に茶室「閑雲軒」を造築している。これは、崖の斜面から8メートルほどせり出して建てられた懸け造りの茶室であり、地面から最大約7メートルの柱で支えられ、遠く京の都を一望できる「空中茶室」であった。ここには、二人の親密さと共に風雅の心と進取の気質が共有されていたことが窺える。

要約すれば、昭乗は遠州と共に、中国文化を国風化した平安時代以来の京都の貴族文化を武士文化に融合すると共に、町人文化に接続した。それにより、さらに後の江戸の町人文化の隆盛へ道を開く役割を果たしたといえる(なお、遠州には西洋式庭園の影響もあり、この過程では西洋文化も取り入れられていることを付言しておく)。

1637(寛永14)年に、晩年の昭乗は滝本坊に隣接する僧坊泉坊の一角に「松花堂」という草庵を建てて隠居する。ここにもまた、武士の小堀遠州、木下長嘯子(1569-1649)、石川丈山(1583‐1672)、僧侶の江月宗玩(1574‐1643)、沢庵宗彭(1573-1646)、画家の狩野探幽(1602-1674)等の多くの文人墨客が訪れたと伝えられている。

松花堂と泉坊書院は、1891(明治24)年に移築されて現在松花堂庭園になっている。ここに、昭乗の遺品や関連品を収蔵する松花堂美術館が付設されている。その2024年度の春季展として開催されているのが、「藤井湧泉の絵画世界――ネコトラとアンパラレル・ワールド」展である。

◇ ◇ ◇

それでは、サブタイトルの「ネコトラ」とは何であろうか。

「ネコトラ」は、現在湧泉の代名詞となっている「猫のような虎」の略である。これは、2017年に京都の相国寺塔頭の林光院に描いた龍虎図の襖絵で本格的に登場した。ここで、湧泉は従来の禅宗画題である「龍虎図」に別の禅宗画題である「四睡の虎」を独自に組み合わせ、「厳つい龍」と対になる「眠たげな虎」を描いた。これは、ただ単に対峙するだけではなく、一方が他方を受け流すことで平和が保たれるという一段レベルの高い調和を表現する新しい龍虎図である(詳細は「 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(後編)」を参照)。

ここで描かれた巨大な猫のような可愛い虎は、2018年の「第52回京の冬の旅」で林光院が特別公開されたときに「ネコトラ」として大きな評判を呼んだ。また、湧泉がその後京都のいくつかの保育園に収めた「ネコトラ」作品も大いに人気を博している。そこで、2022年に筆者は、この新時代の「龍虎図」を中心テーマとする「藤井湧泉展――龍花春早・猫虎懶眠」を京都の高台寺・圓徳院・掌美術館の三会場合同でキュレーションした。本展は、その流れを受けて改めて湧泉の「ネコトラ」にスポットライトを当てる展覧会である。

◇ ◇ ◇

ここで、藤井湧泉の「ネコトラ」の美術史的背景を見てみよう。

5世紀の中国で、南朝宋の范曄が1世紀の後漢朝の歴史を記した『後漢書』に、「画虎類狗(虎を画いて犬に類する)」という言葉が出てくる。これは、馬援という将軍が甥達を戒め、「少人物が大人物の真似をしても滑稽である」と説いたものである。

ところが、この格言が日本に入ってくると、その教訓の意味は変わらないまま、なぜか「犬」が「猫」にすり替わる。つまり、「虎を描いて猫に類する」ということわざになる。これは比較文化論上の一つの興味深いテーマであるが、そうした日本における虎絵の猫化にはいくつかの背景がある。

まず、野生の虎は東アジアには広く生息するが日本には存在しなかった。そのため、古来中国や朝鮮からわずかにもたらされる珍しい虎の絵画や毛皮は日本人の想像力を強く掻き立てることになる。ただ、日本人が虎を生き生きと描こうとすると身近な動物を参考にして空想を働かせざるをえない。そこで、そこにはある種の日本的な好みが反映されることになる。

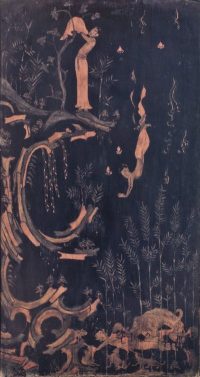

順を追って辿ると、日本で最初に虎が描かれたのは、飛鳥時代の高松塚古墳(694年-710年)やキトラ古墳(7世紀末−8世紀初)の「四神図」における白虎である(図1)。また、《玉虫厨子》の「捨身飼虎図」にも虎が描かれている(図2)。これらは、おそらく中国由来の図像をそのままなぞったものであり、あまり実在の虎の面影はない。おそらく、当時の日本人にとっても未知の猛獣ぐらいの認識だったと思われる。

また、平安時代の《鳥獣戯画》の乙巻にも、おそらく中国由来の図像を模した親子の虎が描かれている(図3)。しかし、子虎の耳は垂れ下がっているので、身近な子犬も参考にしたのであろう。

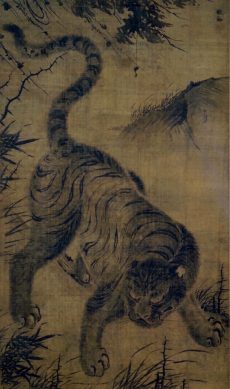

さらに、鎌倉時代の1267(文永4)年には、共に南宋の画家である陳容の《龍》と伝牧谿の《虎》が朝鮮からもたらされている。この二幅対の龍虎図は、足利将軍家が所有し、後に織田信長、豊臣秀吉を経て、徳川家康の所蔵になっている。また、この時期には、他にも1269年の作とされる伝牧谿の二幅対の《龍虎図》が京都の大徳寺に伝来している。この辺りで、日本でも虎はネコに似ていると意識されたはずである。

図1 《白虎》飛鳥時代 キトラ古墳

図2 《玉虫厨子(捨身飼虎図)》飛鳥時代 法隆寺宝物館

図3 《鳥獣戯画(乙巻)》部分 12世紀 京都・高山寺

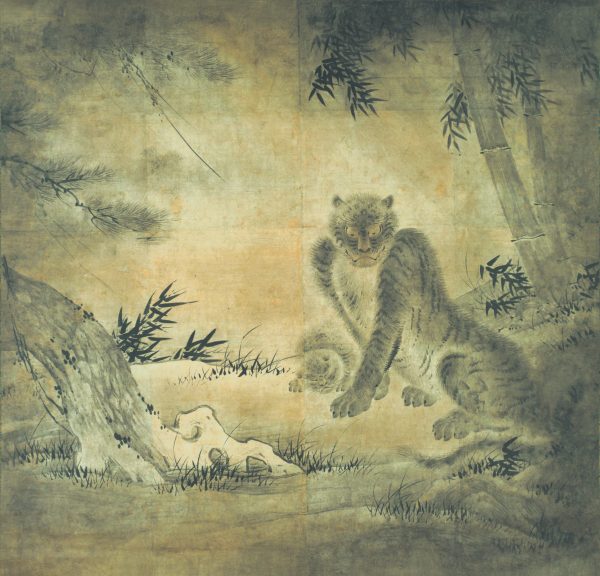

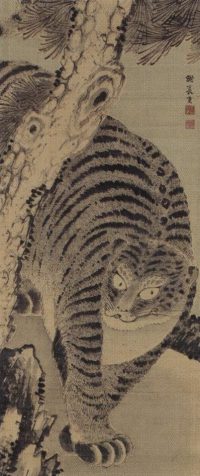

図4 伝牧谿《虎図》13世紀 徳川美術館

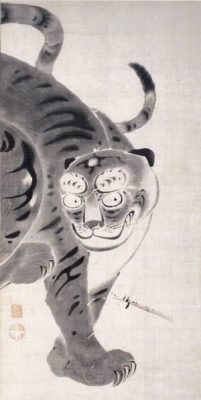

図5 牧谿《虎図》1269年 京都・大徳寺

日本で虎が本格的に描かれ始めるのは、室町時代である。鎌倉時代に輸入された禅宗画題の「龍虎図」が、禅寺や武士の邸宅に積極的に描かれるようになる。

その際、龍が雨雲と共に「雲龍図」として描かれる一方で、虎は風に吹かれる竹と共に「竹虎図」として描かれる。これは、中国の古典『易経』の「龍吟ずれば雲起こり、虎嘯けば風生ず」や「雲は竜に従い、風は虎に従う」に基づいている。ここには、優れたものは勢いを伴い、対峙することでより勢力を増すという含意がある。ただ、理屈よりも感性重視の日本では、一般的にはそうした思想的な由来は知られず、何となく格好良い吉祥図案として広まったというのが実情であろう。

図6 狩野永徳《虎図(三井寺旧日光院客殿障屏画)》(部分)17世紀 原美術館ARC

図7 長谷川等伯《竹虎図》(左隻)17世紀 出光美術館

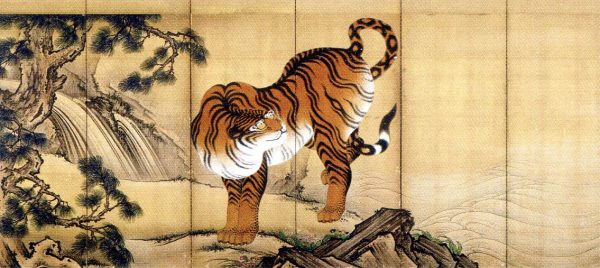

図8 狩野山楽《龍虎図屏風》(左隻)17世紀 京都・妙心寺

図9 狩野山雪《龍虎図》(左隻)17世紀 京都国立博物館

図10 狩野探幽《群虎図》(部分)17世紀 京都・南禅寺

ここで興味深いことは、日本で描かれる虎は、猛獣でありながら次第に可愛くなっていくことである。多くの場合、その表情や姿勢はユーモラスになっていく。その片鱗は《鳥獣戯画》でも見られたが、時代が下るにつれて犬ではなく猫化が進む。その理由は、最も身近な動物であり愛嬌のある猫が参照されたことが大きいだろう。

まず、狩野永徳(1543-1590)の《虎図》(図6)は、伝牧谿の《虎図》(図5)を意識したものと思われるが、虎の目つきがだいぶ柔和になっている。また、その傍には子猫のような子虎が眠っておりとても微笑ましい。

また、永徳のライバルだった長谷川等伯(1539-1610)は、六曲一双の《竹虎図》(図7)を描いている。この左隻では、虎が猫のように後ろ足で耳を掻いており、怖さよりも滑稽味の方が強くなっている。

さらに、先に挙げた京狩野の始祖である狩野山楽は、《龍虎図屏風》(図8)の左隻で珍しく獰猛な虎を描いている。ただ、その傍にはメス虎と勘違いされていたメス豹が描かれているので、これはやはり実物ではなく犬や猫等を基にした空想の産物といえる。

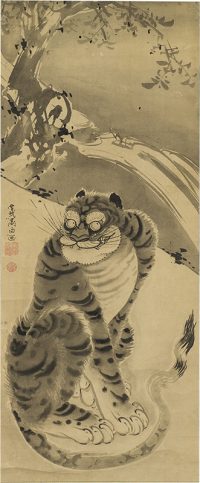

そして、山楽の娘婿で京狩野を牽引した狩野山雪(1590-1651)は《龍虎図》(図9)の左隻で虎を描いている。ただし、この虎は前足を行儀よく揃えており全く闘争本能を感じさせない。

これに加えて、傍流の京狩野に対する本流の江戸狩野のリーダーであった狩野探幽も、《群虎図》(図10)で複数の虎を描いている。しかし、そこではオスとメスの虎が仲良く楽し気に追いかけっこをしている上に、やはりメス虎はメス豹なのでこれも猫を基にしたものであろう(なお、昭乗に書を学び、探幽に養子に入った後分家して駿河台狩野家の祖となったのが狩野益信(1625-1694)である)。

図11 伝俵屋宗達《虎図》17世紀 出光美術館

図12 尾形光琳《竹虎図》18世紀 京都国立博物館

図13 与謝蕪村《虎図》1760年 滋賀・五村別院

図14 伊藤若冲《虎図》18世紀 京都・石峰寺

図15 曽我蕭白《虎図》18世紀 福田美術館

こうしたいわゆる宮廷画家の狩野派や長谷川派に対し、在野の画家達の間ではより虎の猫化が進む。

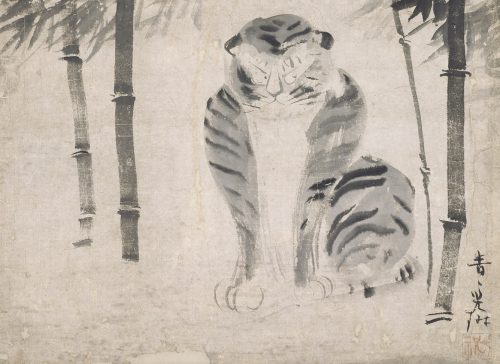

まず筆頭に挙げるべきは、江戸時代初期の俵屋宗達(?-1643)の筆と伝わる二幅対の龍虎図の《虎図》(図11)である。ここでは、童顔でずんぐりむっくりとした猫のような虎が描かれている。

次に、宗達に私淑した尾形光琳(1658-1716)は、まるでふてくされた猫のような《竹虎図》(18世紀初)(図12)を描いている。現在、これを元絵とする「トラりん」が京都国立博物館の公式キャラクターとして広く愛されている。

また、光琳の没年に生まれた与謝蕪村(1716-1784)は、朝鮮絵画の影響があるとされる維摩と龍の三幅対で《虎図》(図13)を描いている。これも体は大きいが、交差した前足はユーモラスであり、虎に似ていない分だけ猫に似ている。

さらに、蕪村と同年生まれで実際に交流のあった伊藤若冲(1716−1800)は、おそらくこれを参照したであろう《虎図》(図14)を描いている。その眉山が丸く膨らみ、小首を傾げ、前足を交差している姿はコケティッシュでさえあり、ほとんど猫が和やかに微笑んでいるようである。

そして、若冲と同じく「奇想の画家」として近年評価の高まる曾我蕭白(1730‐1781)も《虎図》(図15)を描いている。ここで描かれた虎は、少し厳ついけれどもやはり猫が前足を交差させて見えを切っているようであり、擬人化が進んでいる分だけやはり可愛らしい。

図16 円山応挙《虎図》1786年 福田美術館

図17 長澤芦雪《虎図》18世紀 個人蔵

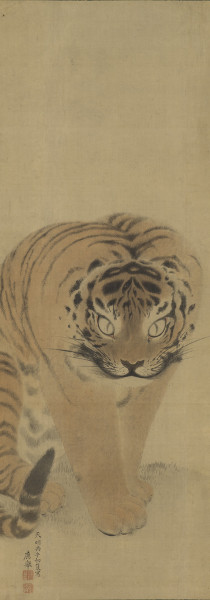

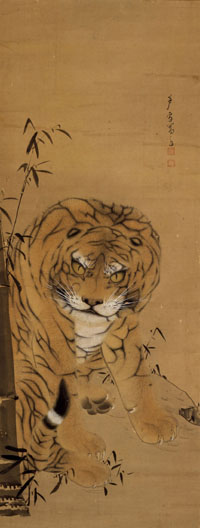

図18 岸駒《虎図》19世紀初 メトロポリタン美術館

図19 河鍋暁斎《竹虎図》1888(明治21)年 河鍋暁斎記念美術館

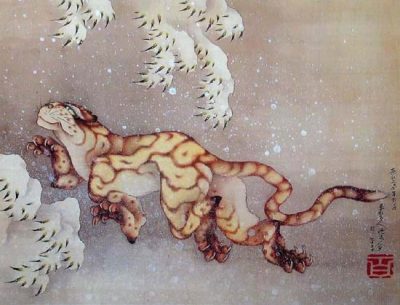

図20 葛飾北斎《雪中虎図》1849年 個人蔵

ところで、誰でも目を細めれば感じられるように、瞳孔を収縮するとものが見えやすい。それで、左右に目配りをする必要のある馬は瞳孔が横に細長い。これに対し、猫は高いところに飛び上がるために瞳孔が縦に細長い。これが、いわゆる「猫目」である。ところが、同じネコ科でも、猛獣の虎はそこまで上下運動を必要としないので瞳孔は円形である。

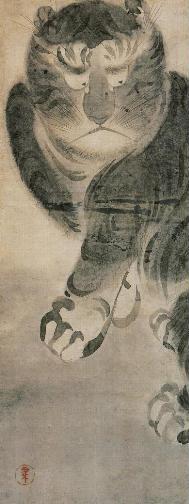

このことから、日本人が「猫目」の虎を描いている場合は、確実に身近な猫を参考にしたことが分かる。代表的なのは、写生を特徴とする円山派の始祖である円山応挙(1733-1795)の《虎図》(図16)である。この「猫目」は明らかに応挙が猫を参照した証拠であり、揃えられた前足も猫のような可愛さを感じさせる。蕭白は応挙の写生的画風を面白味がないと揶揄したが、ここには猫を写生したゆえの意図せざる面白味がある。

また、応挙の一番弟子の長沢芦雪(1754-1799)も、猫目の《虎図》(図17)を描いている。ここで、虎は凄んでいるけれども、やはり猫目が示唆するように猫が参照されているので可愛くもある。この延長上に、有名な無量寺の「魚から見た猫」としての可愛い《虎図襖》(1786年)が描かれることになる。

なお、江戸時代には「猫でない証拠に竹を書いて置き」という川柳が流行した。これは、既に「竹と虎」という組み合わせが誰でも知っている常識になっていたことと、猫のような虎が一般的になっていたことを示している。また、江戸時代後期の僧良寛(1758-1831)も、自伝的漢詩の中で「画虎猫不成(虎を描いて猫にも成れず)」と自虐している。これも、逆説的にこの頃には既に日本の絵画では猫のように可愛い虎が一般化していたことを示唆している。

もちろん、京都で円山派と写生的画風で双璧をなした岸派の始祖の岸駒(1749?-1838)のように、虎の頭蓋骨に虎の毛皮を被せたり、虎の足の剥製で身体構造を調べたりして、できるだけ実際の虎に似せて描こうと努力した画家もいる。しかし、その岸駒でさえやはり瞳は猫目で描いているので、そこにはそこはかとなく猫の可愛らしさも残存している(図18)。

こうした「猫のような虎」は、明治に入っても描かれ続けている。実際に、河鍋暁斎(1831-1889)の《竹虎図》(図19)は猫目である。また、この作品では両手を交差させるしぐさが一つの愛嬌化の記号になっていることが感じられる。

興味深いことに、浮世絵師として有名な葛飾北斎(1760-1849)も、雪の中を楽しく散歩する猫ような《雪中虎図》(図20)を肉筆画で描いている。この時北斎は88歳であり、亡くなる前月のほぼ絶筆に当たるので、これは死の間近でも描きたくなるほど日本人にとって猫のように可愛い虎は親しいものであることを示す一つの実例であると言えよう。

こうした日本における虎絵の猫化には、日本人の伝統的な心性の影響も指摘できる。つまり、端的に言えば、河合隼雄が「中空均衡構造」の「母性社会」と指摘し、土居健郎が「甘えの構造」と読解した日本の精神風土では、「個」よりも「場」が重視され、自己主張よりも空気を読み柔和かつ無邪気に同調する方が環境適合的な心的態度である。これが、土偶、埴輪、白鳳仏から、ドラえもん、くまモン、ハローキティまで一貫する、日本の「カワイイ」ものを好む文化の根底にある感受性である。これこそが、同じ虎を描くことに関する教訓でも、日本ではいつのまにか犬よりも可愛い猫が取り上げられる根本的な理由であろう。

いずれにしても、湧泉は、1992年の来日以来京都で30年以上暮らし、永徳、等伯、山楽、山雪、探幽、宗達、光琳、蕪村、若冲、蕭白、応挙、芦雪、岸駒等の可愛い「猫のような虎」に本場で親しみ続けてきた。そうした湧泉が生み出した現代の親しみやすい「ネコトラ」も、それらの日本の可愛い「猫のような虎」の系譜に正統に位置付けられるだろう。

なお、日本の龍虎図は次第に思想性を弱めていく傾向があるが、湧泉の龍虎図及びその「ネコトラ」の独自性は、表現における余白の大きな使い方や猫の可愛らしさに日本的な美意識を取り入れつつ、そこに「四睡の虎」という中国的な思想性を改めて加味した点にあると指摘できる。

図21 藤井湧泉《猫虎倩竹図》2021年 個人蔵

部分拡大図

図22 藤井湧泉《生き屏風》2011年 個人蔵

部分拡大図

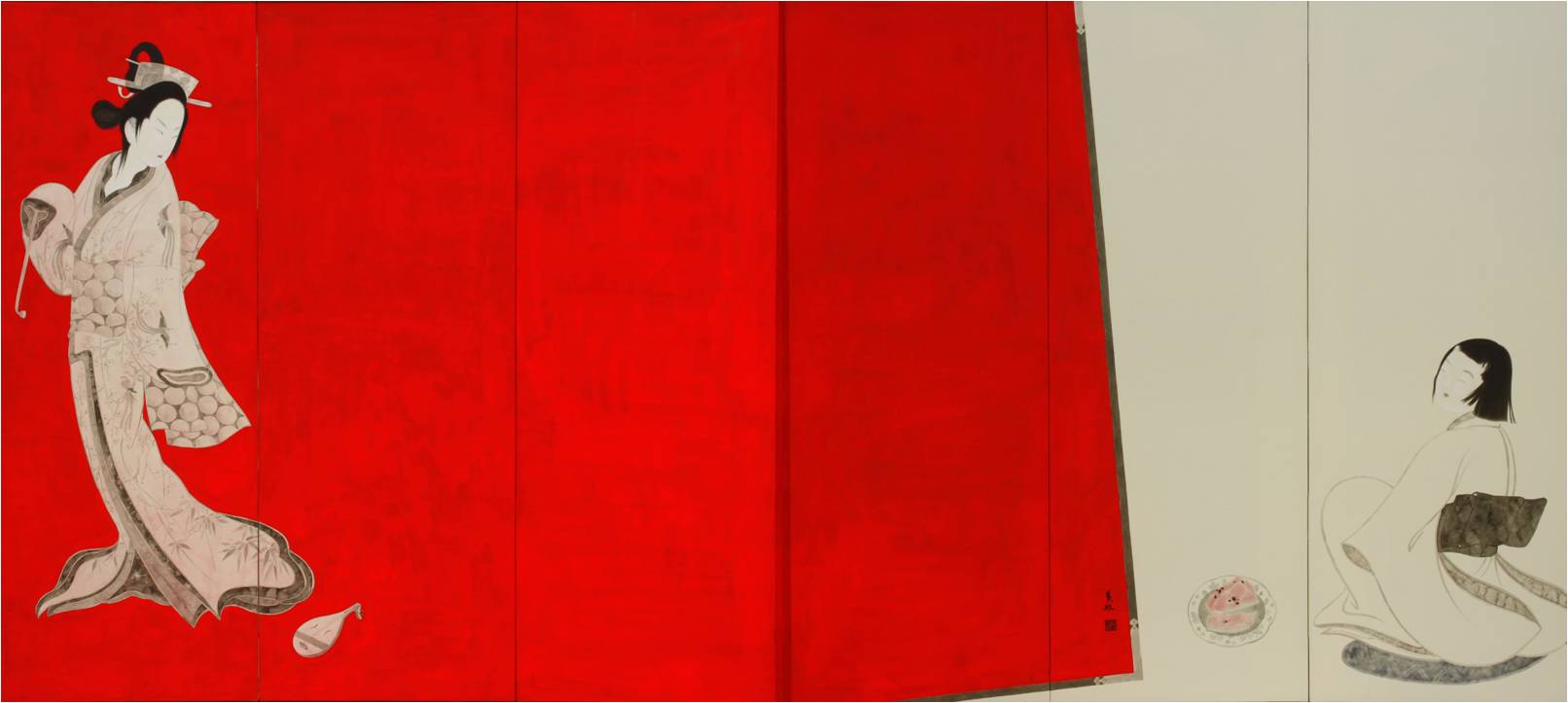

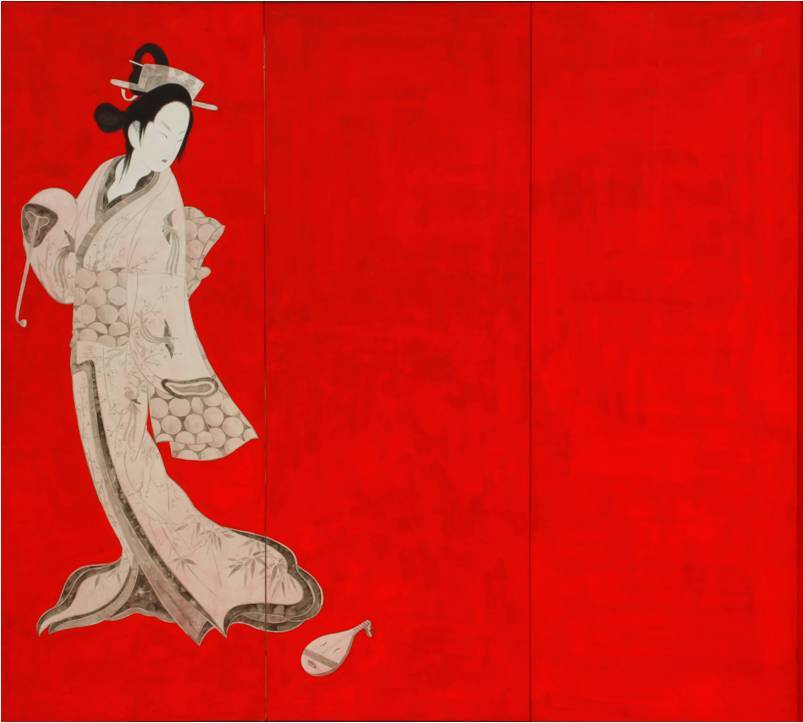

左 図23 藤井湧泉《紅楼夢(下絵)》2018年 個人蔵

中上 図24 藤井湧泉《猫虎富士山 晴》2022年 個人蔵

中下 図25 藤井湧泉《極彩猫虎》2023年 個人蔵

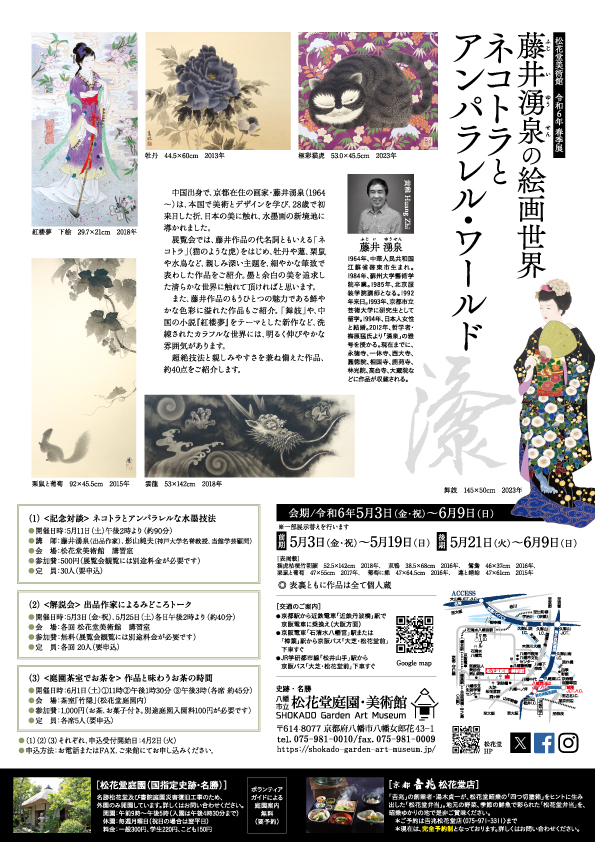

右 図26 藤井湧泉《舞妓》2023年 個人蔵

図27 (庭園)石原和幸/(茶室)隈研吾《ZEN NO NIWA~禅の庭~》2023年

◇ ◇ ◇

本展の公式サイトでも説明されている通り、画家としての湧泉は、超絶技巧の水墨画だけではなく鮮やかで独創的な彩色画も魅力的である。特に、湧泉は元々中国の北京服装学院で講師を務めていたので、人物画の衣服の意匠が実際に着用可能であるところも大きな特徴である。

本展では、湧泉が日本で最初に水墨画に色彩を取り入れた六曲一双の屏風《生き屏風》(図22)も出品されている。この作品は、湧泉が2008年に酬恩庵一休寺に《虎絵衝立》を収め、これを見て感動した小説家の田辺青蛙が小説『生き屏風』を執筆して同年に第15回日本ホラー小説大賞短編賞を受賞したことに触発されて、2011年に制作した作品である。

この古代朱色の背景が鮮やかな着物女性像は、後に2017年に高台寺に奉納した《妖女赤夜行進図》へと展開することになる。湧泉は、この《妖女赤夜行進図》では敢えて時間や空間を限定せず、古代とも現代とも中国とも日本とも限定しない女性群像を描いたが、その後中国特有の女性美や日本特有の女性美の作品化にも取り組んでいる。

その中国風の美人画が、本展に展示されている2018年の《紅楼夢》(図23)である。その繊細で優雅な衣装は、湧泉の中国古典文芸の深い素養を示すと共に、天性の色彩家であり、20代から当時中国唯一のファッションの高等教育機関である北京服装学院の講師として教育に携わった才能を表して余すところがない。

また、その日本風の美人図が、同じく本展に展示されている2023年の《舞妓》(図24)である。この京都の舞妓を描いた作品は、2023年に世界最高峰の国際造園コンクールである「英国チェルシー・フラワーショー2023」の「サンクチュアリ・ガーデン部門」でゴールドメダルを受賞した、庭園デザイナーの石原和幸氏と建築家の隈研吾氏の共作による「ZEN NO NIWA~禅の庭~」の茶室に実際に展示された作品でもある(図27)。

この《紅楼夢》(図23)の花々や流紋が濃密な背景と比べると、《舞妓》(図24)の背景は無地であり、中国的な足し算の美意識に対する日本的な引き算の美意識が顕著である。その一方で、この舞妓の着物は、通常の日本の着物柄としてははるかに豪華絢爛といえる。ここにも、中国と日本の二つの母国を持つ湧泉だからこそ創造できる新しい美の世界を感受することができる。なお、湧泉は日中の画法だけではなく、洋画を始めとする西洋画法も完璧にマスターしている稀有な画家である。その点で、サブタイトルのもう一つの「アンパラレル・ワールド」とは「比類なき世界」という意味であるが、正に的を得たネーミングだと言えるだろう。

◇ ◇ ◇

なお、実は松花堂昭乗の出自はよく分かっていない。ただし、父親としては、近衛前久(1536‐1612)、足利義昭(1537‐1597)、豊臣秀次(1568-1595)等の説が知られている。ここで興味深いのは、彼等が皆豊臣秀吉(1537?-1598)に深く関係していることである。実際に、前久は秀吉を猶子にし、義昭は秀吉の御伽衆になり、秀次は秀吉の甥に当たる。

さらに興味深いのは、現在松花堂庭園に移築されている泉坊書院は、小早川秀秋(1582‐1602)により寄進されたと伝わっていることである。この秀秋も、秀吉の甥に当たる。また、泉坊書院の主室座敷は、折上格天井を持つ9畳の「玉座の間」と「上段の間」であるが、後陽成天皇(1571-1617)が行幸されることがあったという。言うまでもなく、秀吉が関白・太閤の位を与えられ、豊臣の姓を賜ったのは、後陽成天皇からである。これに加えて、泉坊書院の玄関は、秀吉によって建立された伏見城の遺構という伝承があり、実際に扉には秀吉の家紋である太閤桐が付いている。

なお、泉坊書院の主室座敷の襖絵は狩野山雪の筆によると伝わる。先述の通り、山雪は京狩野初代の山楽の娘婿であり、やはり秀吉と縁が深い。

こうしてみると、昭乗は豊臣家と縁の深い人物だったのではないかと想像される。もしそうだとすれば、以前筆者は湧泉が相国寺塔頭林光院と高台寺塔頭圓徳院に襖絵を描いたのは秀吉を巡る一つの仏縁と言えるのではないかと指摘したことがあるが、それはこの松花堂美術館の個展にまで繋がっていると言えよう(詳細は「 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(後編)」を参照)。

少なくとも、昭乗が高貴な生まれだったことは確かであるように思われる。もちろん、それは推測の域を出るものではない。私達が間違いなく知っているのは、ただ昭乗が好んで使った内側に十字の仕切りのある箱が、現在の松花堂弁当の原型になったという事実だけである。ここでは、本展が、そうした審美的かつ機能的であり、高貴でありつつ庶民的な美意識のお膝元で開催された展覧会であると言及するだけに留めておこう。

◇ ◇ ◇

会期中の6月1日に、本展の関連イベントとして茶会「作品と味わうお茶の時間」が松花堂庭園内の茶室「竹隠」で開催された。この時、2022年の「藤井湧泉展――龍花春早・猫虎懶眠」で展示した「ネコトラ」の着物帯を所有する女性がそれを着用して参加され、会に花を添えたことを付記しておこう(図28)。

図28 茶会「作品と味わうお茶の時間」の一場面。

左が藤井湧泉。床の間の作品は、湧泉の《松老雲間》(2024年)。

【関連記事】

■ 秋丸知貴『藤井湧泉論――知られざる現代京都の超絶水墨画家』

第1章 藤井湧泉(黄稚)――中国と日本の美的昇華

第2章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(前編)

第3章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(中編)

第4章 藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(後編)

第5章 藤井湧泉と京都の禅宗寺院――一休寺・相国寺・金閣寺・林光院・高台寺・圓徳院

第6章 藤井湧泉の《妖女赤夜行進図》――京都・高台寺で咲き誇る新時代の百鬼夜行図

第7章 藤井湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》――兵庫・大蔵院に鳴り響く新時代の龍虎図(前編)

第8章 藤井湧泉の《雲龍嘯虎襖絵》――兵庫・大蔵院に鳴り響く新時代の龍虎図(後編)

第9章 藤井湧泉展――龍花春早・猫虎懶眠

第10章 藤井湧泉展――水墨雲龍・極彩猫虎

第11章 藤井湧泉展――龍虎花卉多吉祥

第12章 藤井湧泉展――ネコトラとアンパラレル・ワールド