はじめに

従来、ポール・セザンヌの絵画技法は、数多くの研究者により論じられてきた。しかし、これまで誰からも明確には指摘されてこなかった一つの技法がある[1]。それは、構図の中心点である。本章は、セザンヌの自筆書簡と実作品に基づき、彼の絵画作品における構図の中心点を様式分析する。

1 自筆書簡における構図の中心点

セザンヌは、1904年4月15日付エミール・ベルナール宛書簡で、自らの絵画理論について次のように説明している[2]。

自然を、円筒体、球体、円錐体で扱い、全てを遠近法の中に置きなさい。つまり、一つの面である、一つの物のそれぞれの側面が、一つの中心点に向かって行くようにしなさい。(Traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d’un objet, d’un plan, se dirige vers un point central.)

また、セザンヌは、1904年7月25日付エミール・ベルナール宛書簡で、自らの絵画理論について次のように解説している[3]。

大いに見詰め仕事をすると、目は集中するようになります。私が述べたいことは、オレンジにも、リンゴにも、ボールにも、頭部にも、一つの頂点があるということです。そして、その頂点は常に――光と影、彩る感覚の恐るべき効果にもかかわらず――私達の目に最も接近しています。物の周縁は、水平線上に置かれた一つの中心に向かって逃げて行きます。(Il devient concentrique à force de regarder et de travailler. Je veux dire que, dans une orange, une pomme, une boule, une tête, il y a un point culminant; et ce point est toujours ―― malgré le terrible effet: lumière et ombre, sensations colorantes ―― le plus rapproché de notre œil; les bords des objets fuient vers un centre placé à notre horizon.)

この二つの書簡は、ジョン・リウォルド編集のセザンヌの自筆書簡集に収録されており、セザンヌ自身の肉声証言と考えて良い。また、その宛先が同一人物であるエミール・ベルナールであり、送付時期も約3カ月しか変わらないので、セザンヌがここで同一の絵画理論について語っている蓋然性は高い。そのことは、後者の手紙の「オレンジ」「リンゴ」「ボール」「頭部」が全て、前者の手紙の「球体」と解釈でき、それらが「物」として水平線上の一つの中心へという「遠近法」の中に置かれうることからも推理できる。

さらに、セザンヌとベルナールの二人が、セザンヌがその翌年の1905年10月23日付エミール・ベルナール宛書簡で言うように、「私はあなたに絵画における真実をお話しする約束ですから、今度またそれをお話ししましょう[4]」と約束する親密な間柄である以上、ここで説かれている内容がセザンヌの本心からの絵画理論である蓋然性性も高い。そして、セザンヌが滅多に自分の絵画理論を公表しなかった点でも、この二つの証言は非常に貴重であり、ここで論じられている内容は極めて重視される必要がある。

ここで注目すべきは、セザンヌがこの二つの書簡で「構図の中心点」について語っている問題である。事実、前者の手紙では、画中の遠近法の中に置かれた物の側面を「一つの中心点」に向かって行くように描くことが説かれている。また、後者の手紙では、画中の物の周縁を水平線上に置かれた「一つの中心」に向かって逃げて行くように描くことが論じられている。

これらの証言から、セザンヌが絵画制作において意識的に「一つの中心(点)」を設定していることは確かである。また、セザンヌがその「一つの中心(点)」に画中の物を関係付けて描こうとする以上、この「一つの中心(点)」が、画中の構成要素を統合する構図の中心点であることも明らかである。特に、後者の手紙は、「大いに見詰め仕事をすると、目は集中する(=同一の中心に集まる)ようになります」と教えており、この「一つの中心(点)」を構図の中心点と見なす解釈を補強する。

これに関連して、実際にセザンヌの絵画制作に随行し、直接その絵画理論を聞いていたジョアシャン・ガスケも『セザンヌ』(1921年)で、セザンヌが構図の中心点について下記のように話していたことを伝えている[5]。この証言は、直接証言ではなく間接証言であるため一定の留保が必要であるが、もしセザンヌの発言をある程度正確に伝えているならば、やはりセザンヌが何らかの構図をまとめる中心点を用いて絵画制作を行っていた事実を窺わせる。そしてその場合、セザンヌにとってこの構図の中心点は、画中に存在することが望ましいとはいえ、絵画制作の際に常に必ず全てに先立って用いられる教条的技法ではなかったことも推察される。

――時々、彼は言っていた。これこそ、私が後世に遺す作品となるでしょう……。しかし、中心は? 私は、中心を見出すことができません……。ねえ、何の周りに対象全体をまとめれば良いのでしょうか? ああ、プッサンのアラベスク! 隅々まで自分の作品を熟知していましたよ、あの画家は。ロンドンの《バッカス祭》にしても、ルーヴルの《フローラ》にしても、群像や風景の線がどこから始まってどこで終わるのか……一体でしかないのです。中心などはありません。しかし、私は一つの穴のようなものを求めます。光の一瞥、つまり目に見えない太陽のようなものが群像全体を見張り、降り注ぎ、愛撫し、強烈にするのです……中央で。(― Ce sera mon tableau, disait-il parfois, ce que je laisserai… Mais le centre? Je ne puis trouver le centre… Autour de quoi, dites, les grouper toutes? Ah! l’arabesque de Poussin. Il la connaissait dans les coins, celui-là. Dans les Bacchanales de Londres, dans la Flore du Louvre, où commence, où finit la ligne des corps et du paysage… Ça ne fait qu’un. Il n’y a pas de centre. Moi, je voudrais comme un trou, un regard du lumière, un soleil invisible qui guette tous mes corps, les baigne, les caresse, les intensifie… au milieu.)

ここで注視すべきは、セザンヌにおける構図の中心点と画家(観者)の間には、一定の想像上の空間的距離が予想される問題である。例えば、前者の手紙では、「遠近法」の中に置かれた物の側面が「一つの中心点」に「向かって行く」ことが奥行を示唆しており、後者の手紙では、物の周縁が「水平線」上に置かれた「一つの中心(点)」に向かって「逃げて行く」ことが奥行を暗示している。そのため、まずこのセザンヌの構図の中心点は、一点透視遠近法の消失点を意味するのではないかと推測される。

しかし、その場合、それではなぜ一体セザンヌはそうした子供でも常識的に知っている初歩的な古典的絵画技法を、当時40歳で不惑の画家であるベルナールに改めてわざわざ説明しなければならないのだろうかという疑問が生じる。そのことから、このセザンヌの構図の中心点は、実際には一点透視遠近法の消失点のみならず、何か別の意味内容も含んでいるのではないかと推定される。それでは次に、セザンヌの実作品において、この構図の中心点がどのように実践されているか分析しよう。

2 実作品における構図の中心点

まず、セザンヌの《サント・ヴィクトワール山と大松》(1887年頃)(図1)を見てみよう。

図1 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と大松》1887年頃(V.454)

図1の拡大図(部分)

この作品では、画面中央の山腹の最も広い山肌のほぼ中心に、細く尖った棒の先に赤茶の絵具を塗って軽く押し付けたような明瞭な一つの小点を見出せる。また、この小点を構図の中心点として見ると、画面全体の構成要素、特に近景の歪曲的な松の幹枝等が求心的に緊密に呼応し合い、中心画題である山嶺に視線を集中させるように感じられる。

つまり、画面左下から近景の松の幹に沿って上方に導かれる視線は、画面左上で幹の両側からサント・ヴィクトワール山を挟み込むように伸びる枝葉へ移り、さらに画面上部を右手に波打ちつつ消えて行く三本の枝葉へ流れて行く。そして、遠景の山麓から近景の画面右下へ吹き抜ける見通しは、視線をサント・ヴィクトワール山に集中させ、山頂に懸かる枝葉を隠すような白い小さな筆触と相まって、問題の小点を中心に、まるで山峰が画面手前に迫り出してくるような統一的で強調的な視覚効果を生み出している。その点で、この伝統的な一点透視遠近法の消失点の位置である画面中央の最遠景に置かれた、限りなく「水平線上に置かれた一つの中心」に近い小点は、セザンヌが意図的に描き入れた「構図の中心点」と指摘できる。

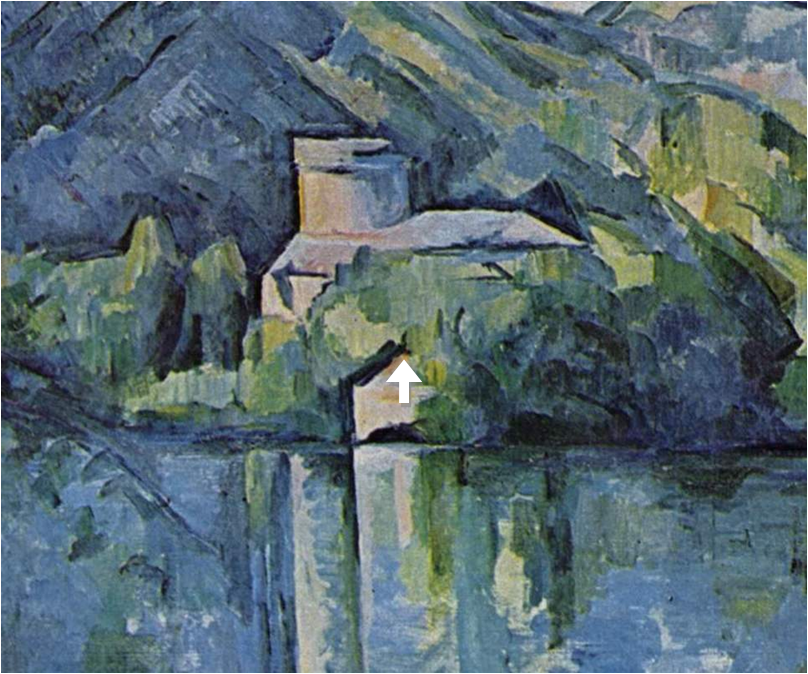

こうした構図の中心点は、セザンヌの他の作品にも数多く発見できる。その特性は、「画面全体の中心にある周囲とは異なる色あるいは明るさで描かれた小さな目印」と定義でき、その代表的な用例は、図1のように、画面中央の遠景の物の上に赤系の小点で印されることである。別の典型例としては、画面中央の遠景の建物の手前の屋根の頂点に一つの目立つ赤い小点がある、《アヌシー湖》(1896年)(図2)を挙げられる。

図2 ポール・セザンヌ《アヌシー湖》1896年(V. 762)

図2の拡大図(部分)

ただし、こうした「画面中央」「遠景」「物」「赤系」「小点」等の諸条件は、必ずしも硬直的ではなく、個々の作品ごとに多少の幅を持ち、ある程度の柔軟性も認められる。

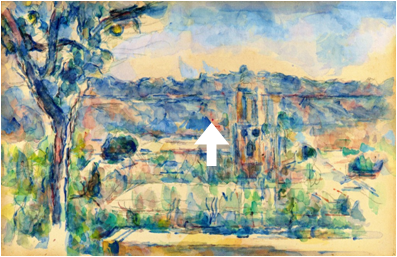

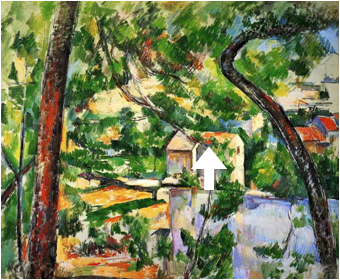

例えば、画面中央の遠景であるが、特に何も無い場所に構図の中心点がある作例としては、陸橋の左の松葉に隠された足の次から数えて4番目の足のやや上方の水色の色面の上に黒い小点がある《アルク渓谷の前の松》(1883-85年)(図3)、画面中央の薄赤の色面の上に赤い小点がある《ローヴのアトリエから眺めたエクスの大聖堂》(1904-06年)(図4)、画面中央の山麓の二つの緑の色斑間の下辺に赤い小点がある《ヴァルクロ街道から眺めたサント・ヴィクトワール山》(1878-79年)(図5)等を挙げられる。

図3 ポール・セザンヌ《アルク渓谷の前の松》1883-85年(V. 913)

図4 ポール・セザンヌ《ローヴのアトリエから眺めたエクスの大聖堂》1904-06年(V. 1077)

図5 ポール・セザンヌ《ヴァルクロ街道から眺めたサント・ヴィクトワール山》1878-79年(V. 423)

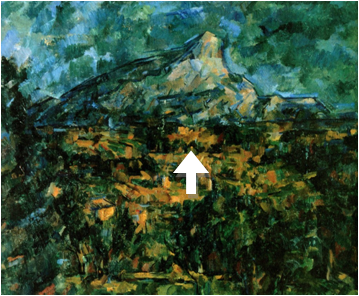

また、画面中央であるが、中景の特に何もない場所に構図の中心点がある作例としては、画面中央の山の足下の緑の色斑の上辺に橙色の小点がある《サント・ヴィクトワール山》(1902-06年)(図6)、画面中央の山の足元の濃緑と薄緑の色面の境に橙色の丸点がある《ローヴから眺めたサント・ヴィクトワール山》(1904-06年)(図7)、画面中央の山の足許の緑と濃緑の色面に跨って橙色の斜点がある《サント・ヴィクトワール山》(1902-06年)(図8)等を例示できる。

図6 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山》1902-06年(V. 802)

図7 ポール・セザンヌ《ローヴから眺めたサント・ヴィクトワール山》1904-06年(V. 803)

図8 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山》1902-06年(V. 804)

なお、図1・図2・図3・図4は、いずれも画面左の近景に樹木を置き、図5・図6・図7・図8は、いずれも画面上部の遠景にサント・ヴィクトワール山を描く点に、もう一つの様式的特徴を観取できる。

さらに、中景・近景の物の上に構図の中心点がある作例としては、画面中央の中景の樹木の真中の幹上で、背後に緑と茶緑の色面が接している位置に赤茶の色面がある《風景》(1888-90年)(図9)、画面中央の近景の松の幹上で、陸橋とその上方の枝の間の緑系と白系の色斑の境に黒い小点がある《ベルヴュから眺めたサント・ヴィクトワール山》(1882-85年)(図10)、画面中央の近景の松の幹上で、下から2番目と3番目の枝のほぼ中間に黒い小点がある《大松》(1887-89年)(図11)、画面中央やや左の近景の松の幹上で、下から2番目と3番目の枝のほぼ中間に茶色の小点がある《大松と赤土》(1890-95年)(図12)等を挙げられる。なお、これらの構図の中心点は、中近景の樹木の幹上に置かれている点に、別の共通特徴を看取できる。

図9 ポール・セザンヌ《風景》1888-90年(V. 482)

図10 ポール・セザンヌ《ベルヴュから眺めたサント・ヴィクトワール山》1882-85年(V. 452)

図11 ポール・セザンヌ《大松》1887-89年(V. 669)

図12 ポール・セザンヌ《大松と赤土》1890-95年(V. 458)

これに加えて、《マルセイユの湾岸、エスタックからの眺め》(1885年頃)(図13)では、画面中央やや上の遠景の対岸の緑と薄茶の色帯の境に白く丸い小点があり、《エスタックの岩》(1879-82年)(図14)では、画面中央の近景の岩の卵形の膨らみが広義の中心点の役割を演じており、《歪んだ木》(1888-90年)(図15)では、画面中央やや右の中景の建物の屋根とそれに懸かる枝葉の上に白混じりの橙色の丸点があり、《ジャ・ド・ブッファン》(1890-94年)(図16)では、画面中央の中景の家屋が広義の中心点の機能を果たしている。ちなみに、前者の二つは、どちらもエスタックから眺めたマルセイユの湾岸風景を描いており、後者の二つは、近景の樹木に挟まれた中景の家屋を焦点として扱っている点に、もう一つの共通項を読取できる。

図13 ポール・セザンヌ《マルセイユの湾岸、エスタックからの眺め》1885年頃(V. 429)

図14 ポール・セザンヌ《エスタックの岩》1879-82年(V. 404)

図15 ポール・セザンヌ《歪んだ木》1888-90年(V. 420)

図16 ポール・セザンヌ《ジャ・ド・ブッファン》1890-94年(V. 470)

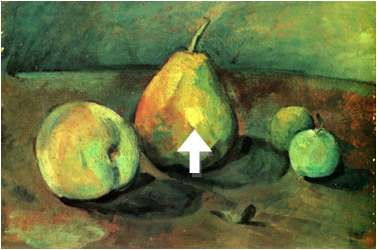

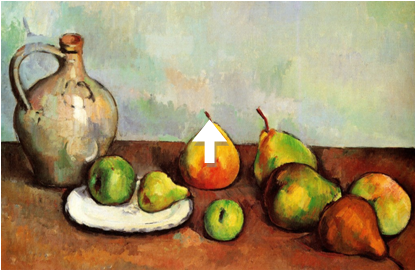

また、室内画でも、《テーブルクロスの上のリンゴ》(1885年頃)(図17)では、画面中央の積まれたリンゴの上の一個のヘタ窪みが中心点であり、《リンゴとオレンジ》(1899年頃)(図18)では、画面中央のリンゴのヘタ窪みの左端に赤い小点があり、《静物、ナシと青リンゴ》(1873-77年)(図19)では、画面中央のナシのハイライトの黄色い色面が中心点であり、《水差と果物》(1893-94年)(図20)では、画面中央のナシのヘタのほぼ真中に薄茶の小点を見て取れる。さらに、《東洋の織物の上の三つの頭蓋骨》(1904年)(図21)では、画面中央の一番手前の頭蓋骨の右の眼窩のほぼ真中に赤い小点があり、《お椀と牛乳缶》(1879年頃)(図22)では、画面中央の牛乳缶とお椀の間で、机の上辺のやや下に黒い小点があり、《カードで遊ぶ男達》(1893-96年)(図23)では、画面中央の瓶の胴体のハイライトのやや下に地色と異なる小点があり、別の《カードで遊ぶ男達》(1892-93年)(図24)では、同じ瓶の胴体のハイライトの下に接する橙色の小点を構図の中心点と判定できる。

図17 ポール・セザンヌ《テーブルクロスの上のリンゴ》1885年頃(V. 510)

図18 ポール・セザンヌ《リンゴとオレンジ》1899年頃(V. 732)

図19 ポール・セザンヌ《静物、ナシと青リンゴ》1873-77年(Ori. 842)

図20 ポール・セザンヌ《水差と果物》1893-94年(V. 500)

図21 ポール・セザンヌ《東洋の織物の上の三つの頭蓋骨》1904年(V. 759)

図22 ポール・セザンヌ《お椀と牛乳缶》1879年頃(V. 220)

図23 ポール・セザンヌ《カードで遊ぶ男達》1893-96年(V. 558)

図24 ポール・セザンヌ《カードで遊ぶ男達》1892-93年(V. 556)

特に、《お椀と牛乳缶》では、その黒い小点を構図の中心点として見ると、それまで不自然にひしゃげて見えていた牛乳缶とお椀等が、急に秩序立って求心的に呼応し合うことを指摘できる。すなわち、左の牛乳缶は構図の中心点に沿うようにやや「C」字型に湾曲し、右のお椀も同点に向かって膨らむように傾き、さらに右背後の模様も同点に向かって一緒に引き寄せられるように見える。

図22の拡大図(部分)

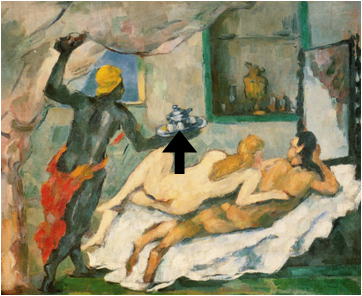

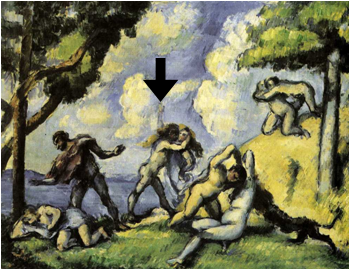

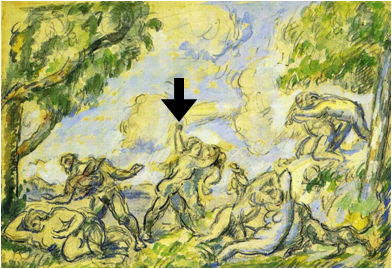

そして、群像の人物画でも、《永遠の女性》(1877年頃)(図25)の画面中央の女性が広義の中心点であることは疑いないが、《モデルヌ・オランピア》(1873-74年)(図26)では、画面中央の女性の乳房の赤い小点が中心点であり、《ナポリの午後(黒人従者のいる)》(1876-77年)(図27)では、画面中央の食器の胴体中央の白いハイライトが中心点であり、《聖アントワーヌの誘惑》(1877年頃)(図28)では、画面中央の女性の臍が中心点であると同定できる。また、《五人の水浴する女達》(1877-78年)(図29)では、画面中央の女性の陰部に赤い小点があり、《水浴する女達》(1875-76年)(図30)では、画面中央の女性の右肩に黒い小点があり、油彩の《愛の闘いⅠ》(1879-80年)(図31)では、画面中央の女性の挙げた掌に薄赤の小点があり、水彩の《愛の闘い》(1875-76年)(図32)でも、同じ画面中央の人物の挙げた掌に黒い小点が描示されている。

図25 ポール・セザンヌ《永遠の女性》1877年頃(V. 247)

図26 ポール・セザンヌ《近代のオランピア》1873-74年(V. 225)

図27 ポール・セザンヌ《ナポリの午後(黒人従者のいる)》1876-77年(V. 224)

図28 ポール・セザンヌ《聖アントワーヌの誘惑》1877年頃(V. 241)

図29 ポール・セザンヌ《五人の水浴する女達》1877-78年(V. 385)

図30 ポール・セザンヌ《水浴する女達》1875-76年(V. 265)

図31 ポール・セザンヌ《愛の闘いⅠ》1879-80年(V. 379)

図32 ポール・セザンヌ《愛の闘い》1875-76年(V. 897)

そして、単体の人物画でも、《腕を広げた水浴の男》(1877-78年)(図33)では、画面中央の男性の臍が中心点であり、最晩年の《座る男》(1905-06年)(図34)でも、画面中央の男性のみぞおちの水色の色面の上にある赤茶の小点を中心点と特定できる。

図33 ポール・セザンヌ《腕を広げた水浴の男》1877-78年(V. 549)

図34 ポール・セザンヌ《座る男》1905-06年(V. 714)

3 構図の中心点の視覚効果

それでは、ここで改めて、これらの構図の中心点の視覚効果を個々の作品に即して描述してみよう。

まず、図1から図4では、中心点は、画面を支配する数本の直線や曲線の構成線を結集させている。つまり、図1では、構成線は、画面左上隅から松の枝に沿って「つ」字型に孤を描き、中心点を境に「C」字型に折れ曲がり、地表の斜線(\)に沿って画面右下隅に流れて行く。また、図2・図3・図4では、中心点から画面の四隅四方に「×」字型に彩色の濃淡が生む構成線が伸びている。それらは特に、中心点を頂点とし、画面左の近景の樹木の上下を底辺とする三角形構成が顕著である。

また、図5から図8では、画面を支配する幾何学的な図形の中央に中心点がある。すなわち、図5では、構成線は、画面左上隅からサント・ヴィクトワール山の右側の稜線(\)に沿って伸び、画面右中央の中景の小屋で「>」字型に折れ曲がり、三角形を描いて画面左下隅に至る(/)。同じく、もう一つの構成線が、画面右上隅から斜めに伸び(/)、その小屋とほぼ正反対の位置にある画面左中央の中景の樹木で「<」字型に屈曲し、三角形を描いて画面右下隅に至る(\)。そして、この二本の不等号型構成線(「>」「<」)の重なりにより中心に生まれる菱形(◇)のほぼ中央に、構図の中心点が位置する。

図8も、図5とほぼ同様に、構成線が、画面左上隅からサント・ヴィクトワール山の右側の稜線(\)に沿って伸び、画面右中央の中景の樹木が生む濃緑の色線に従って「⊃」字型に曲折し、弧を描いて画面左下隅に至る(/)。同じく、もう一つの構成線が、画面右上隅から、サント・ヴィクトワール山の左側の稜線(/)に沿って伸び、画面左中央の中景の樹木が生む濃緑の色線に従って「⊂」字型に湾曲し、弧を描いて画面右下隅に至る(\)。そして、この二本の真部分集合型構成線(「⊂」「⊃」)の重なりにより中心に生まれる横長の楕円形のほぼ中央に、構図の中心点が存在する。

図6では、サント・ヴィクトワール山の両側の稜線(/\)と、画面下部の中景の樹木の濃緑の色線(―)が、「△(三角形)」を形作り、そのほぼ中央に構図の中心点がある。同様に、図7では、サント・ヴィクトワール山の両側の稜線(/\)と、画面下部の中景の樹木等の濃色の色線(\_/)が、「五角形」を形作り、そのほぼ中央に構図の中心点が位置する。

さらに、図9から図12では、画面を支配する「○」字中の「+」字の交差付近に中心点がある。つまり、図9では、画面全体の彩色部分が生み出す「○」字の中心で、画面中央の中景の樹木の縦線(|)と、その背後の白地の横線(―)が作り出す、「+」字型の構成線のほぼ中央に、構図の中心点が位置する。

図10では、画面全体の濃色部分(画面左端の樹葉、画面上部中央の樹葉、画面右端中央の山稜、画面下辺全体の樹葉)が生み出す「○」字の中心で、画面中央の近景の樹木の縦線(|)と、その背後の鉄道橋の横線(―)が作り出す、「+」字型の構成線のやや上で、その樹木の縦線(|)と、サント・ヴィクトワール山の右側の稜線(\)から画面下部中央やや右の道路の斜線(\)へ繋がる構成線が交差する位置に、構図の中心点がある。

図11では、画面中央の近景の樹木の枝葉や根元が生み出す「○」字の中心で、幹枝が逆「卍」型に渦を巻くほぼ中央に、構図の中心点が位置する。図12では、画面全体の緑葉部分が作り出す「○」字の空間内で、画面中央の近景の樹木の幹枝が「*」印的に集まるほぼ中央に、構図の中心点が存在する。

そして、図13では、構成線が、画面右上隅から対岸線の左端に伸び(/)、画面左端で「<」字型に折り返し、此岸の海岸線(\)に沿って画面右下隅に至る三角形構成の内、対岸線(―)のほぼ中央に、構図の中心点がある。また、図14では、図5とほぼ同様に、構成線が、画面右上隅から斜めに伸び(/)、画面左中央の三角形の岩影に沿って「<」字型に折れ曲がり、三角形を描いて画面右下隅に至る(\)。同じく、もう一つの構成線が、画面左上隅から斜めに伸び(\)、画面右中央の岩肌の濃色の色線に沿って「>」字型に屈曲し、三角形を描いて画面左下隅に至る(/)。そして、この二本の不等号型構成線(「>」「<」)の重なりにより中心に生まれる菱形(◇)のほぼ中央に、構図の中心点となる岩の楕円形の膨らみがある。さらに、図15では、画面近景左右の樹木が囲い込む「∩」字型の空間の内、画面近景左の樹木の上端と画面近景右の樹木の下端を結ぶ斜めの構成線(\)と、中景の家屋が交錯する位置に、構図の中心点が存在する。

そして、図16から図24では、画面の四隅四方を結ぶ「×」字型の構成線のほぼ中央に、構図の中心点となる点・面・物が存在する。特に、図23と図24では、左の男性のカードを見る視線(及びパイプ)の斜線(\)と、右腕の斜線(/)が生み出す「>」字型の構成線と、右の男性のカードを見る視線の斜線(/)と、左腕の斜線(\)が作り出す「<」字型の構成線が、その中心点を強調している。

これに加えて、図25から図29では、画面の人物全員の空間配置のほぼ中央に構図の中心点があり、それを人物達の姿勢や器物や布地等が形作る菱形(◇)あるいは円形(○)の構成線が強化している。また、図30では、画面中央の女性の右肩の中心点を始点として、その女性の高く掲げて曲げた左手(∧)、その左下に座る女性の右膝(/)、その左に立つ女性とその背後の白い布地の輪郭(<)、天空の白い雲の外縁(∧)、右端の女性の猫背(>)、その左下の水浴する女性の右腕(\)へと、構成線が螺旋を描いている。さらに、図31・図32では、画面近景左右の樹木の幹の上端と下端を「×」字型に交互に結ぶそのほぼ中央に、構図の中心点が位置する。そして、図33・図34では、人物の体幹のほぼ中央に、構図の中心点が存在する。

とはいえ、こうした構図の中心点は、必ずしもセザンヌの作品全てに見出せる訳ではない。しかし、上記の多数の実例や、既に見た二通の自筆書簡等から、少なくともセザンヌには、構図の中心に何かを置いて画面全体を構成する傾向が存在し、点としての大きさは異なるとしても、それが中心点として機能する絵画作品が実在することは確かな事実として指摘できる。そして、その構図の中心点は、同一の画題や類似した構図を描く場合でも、必ずしも同じ位置に描き込まれるとは限らないことも分かる。

ちなみに、セザンヌがこの構図の中心点をいつから用い始めたかは正確には断定できないが、赤色や白色の小点という手法自体は、最初期の模写作品《ミューズの接吻、フリリエに倣って》(1860年頃)(図35)の画面左のランプの炎や窓外の星で既に使用されており、この技法が後に趣旨を変えて構図の中心点に転用されたと推定できる。

図35 ポール・セザンヌ《ミューズの接吻、フリリエに倣って》1860年頃(V. 11)

おわりに

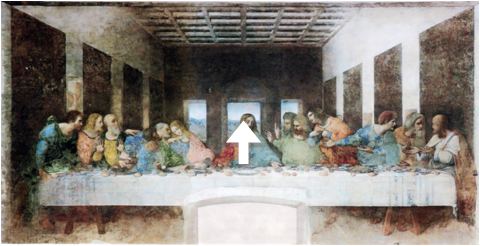

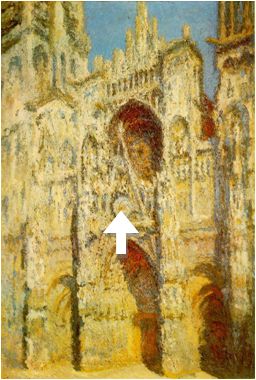

もちろん、画面中央に中心点を置くこと自体は、構図を考える画家にとっては、古今東西時代や文化を超えてある意味では一般的な手法である。特に、一点透視遠近法が成立したルネサンス以後の西洋美術においては、むしろ常識的な技法とさえ言える。例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチの《最後の晩餐》(1498年)(図36)のイエスの左のこめかみの穴[6]や、アンドレア・マンテーニャの《キリストの磔刑》(1457-1459年)(図37)のキリストの足甲に打たれた釘等を、その実例として挙げられる。また、セザンヌと同時代でも、1862年以来セザンヌと直接親交のあったクロード・モネもまた、1892年から翌年に制作したルーアン大聖堂連作の複数の作品で、画面中央の建物の丸い飾枠内に同様の中心点を描き込んでいる(図38)。

図36 レオナルド・ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》(1498年)

図37 アンドレア・マンテーニャ《キリストの磔刑》(1457-1459年)

図38 クロード・モネ《ルーアン大聖堂の正面とアルバーヌ塔、快晴》(1893年)

しかし、ここでより重要な差異は、構図の中心点という同じ技法を用いながら、ルネサンスの画家達が(印象派のモネでさえ)、基本的にはそれを一点透視遠近法の集中点として自然で再現的な客観描写のためにだけ用いているのに対し、セザンヌは、それを自然で再現的な客観描写のためにだけではなく、恣意的・主観的にその一点透視遠近法を歪曲し、対象を変形させ、画中の構成要素を求心的に呼応させるために用いる場合もまたある問題である(特に、図1や図22)。ここに、セザンヌにおける構図の中心点の独自性を指摘できる。その意味で、こうした構図の中心点の読解は、セザンヌの造形表現の他の様々な様式的特徴を分析するための前提作業としても非常に重要な意義を持っている。

なお、これまでこうしたセザンヌの構図の中心点が注意されなかった原因としては、セザンヌを一点透視遠近法の修正者・超克者と見なす従来の一般的言説が一種の認識的負荷となり、集中点的中心点を探すことを妨げていた可能性を挙げられる。また、こうした微細な小点は、額縁のカバーガラス越しではガラス材の半透明や鏡映のために観察し難く、さらに低解像の複製写真では全く消えてしまうこともその原因になった可能性を指摘できる。そうであるならば、絵画制作におけるセザンヌの構図の中心点は、絵画鑑賞における先入観や画質の諸問題にも極めて重要な考察材料を提供していると主張できる。

註 引用は全て、既訳のあるものは参考にさせていただいた上での拙訳である。

[1] 本稿と同様に、画面全体の「正確に視覚的中心にある赤い点」を指摘した論文としては、Lawrence Gowing, “The Logic of Organized Sensations,” in Exh. cat., Cézanne: The Late Work, New York: The Museum of Modern Art, 1977, p. 59. 邦訳、ローレンス・ガウィング「組織化された感覚の論理」松浦寿夫訳、『美術手帖』美術出版社、一九八三年七月号、一六七頁を挙げられる。しかし、この論文では、その「構図の中心点」が図示されていないという問題点がある。

[2] Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris, 1937; nouvelle édition révisée et augmentée, Paris, 1978, p. 300. 邦訳『セザンヌの手紙』ジョン・リウォルド編、池上忠治訳、美術公論社、一九八二年、二三六‐二三七頁。

[3] Ibid., pp. 304-305. 邦訳、同前、二四一頁。

[4] Ibid., p. 315. 邦訳、同前、二五一頁。

[5] Joachim Gasquet, Cézanne, Paris, 1921, p. 35. 邦訳、ガスケ『セザンヌ』與謝野文子訳、岩波文庫、二〇〇九年、八九頁。

[6] 片桐頼継『レオナルド・ダ・ヴィンチ 復活「最後の晩餐」』小学館、一九九九年、一六‐一九頁。

【初出】本稿は、『形の科学会誌』第26巻第1号(形の科学会、2011年、11‐22頁)で論文発表した「ポール・セザンヌの中心点――自筆書簡と実作品を手掛りに」を加筆修正したものである。また、本稿は、2011年度に京都芸術大学に提出して博士学位を授与された『ポール・セザンヌと蒸気鉄道――近代技術による視覚の変容』における、第3章「ポール・セザンヌの絵画理論――「感覚の実現」を中心に」と第5章「ポール・セザンヌの造形表現――様式分析による一〇の特徴」の間の第4章に当たる。2013年に晃洋書房から出版した単行本版『ポール・セザンヌと蒸気鉄道――近代技術による視覚の変容』では経済的理由から割愛せざるをえなかったので、ここに補遺として再録する。当初主査を務めていただいた高階秀爾先生、また主査を引き継いでいただいた上村博先生、副査の浅田彰先生、林洋子先生、永井隆則先生に心よりお礼申し上げたい。なお、初出発表時の論文は、筆者が2010年度から2011年度にかけて連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。

■ 秋丸知貴『ポール・セザンヌと蒸気鉄道 補遺』

第1章 ポール・セザンヌの生涯と作品――19世紀後半のフランス画壇の歩みを背景に

第2章 ポール・セザンヌの中心点(1)――自筆書簡と実作品を手掛かりに

第3章 ポール・セザンヌの中心点(2)――自筆書簡と実作品を手掛かりに

第4章 ポール・セザンヌと写真――近代絵画における写真の影響の一側面

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛かりに』

第13章 近代絵画と写真(3)――ポスト印象派・新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム・キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術