はじめに

筆者は、前章でポール・セザンヌの絵画技法の一つとして構図の中心点を指摘し、その特性を「画面全体の中心にある周囲とは異なる色あるいは明るさで描かれた小さな目印」と定義した[1]。本章はその後の調査に基づき、この構図の中心点の特徴をさらに詳細に様式分析する。

1 セザンヌにおける構図の中心点の基本特徴

前章で述べた通り、セザンヌは1904年4月15日付エミール・ベルナール宛書簡で「自然を、円筒体、球体、円錐体で扱い、全てを遠近法の中に置きなさい。つまり、一つの面である、一つの物のそれぞれの側面が、一つの中心点(un point central)に向かっていくようにしなさい[2]」と書いている。また、セザンヌは1904年7月25日付エミール・ベルナール宛書簡でも「大いに見詰め仕事をすると、目は集中するようになります。私が述べたいことは、オレンジにも、リンゴにも、ボールにも、頭部にも、一つの頂点があるということです。そして、その頂点は常に――光と影、彩る感覚の恐るべき効果にもかかわらず――私達の目に最も接近しています。物の周縁は、水平線上に置かれた一つの中心(un centre)に向かって逃げていきます[3]」と記している。

ここで、セザンヌは物の側面を「一つの中心点」に向かっていくように描き、物の周縁を「一つの中心」に向かって逃げていくように描くことを説いているので、画中の構成要素を関係付ける構図の中心点を念頭に置いていることが分かる。また、その「一つの中心(点)」は、「遠近法」に関わり「水平線上に置かれ」ているので、まず一点透視遠近法の消失点と仮定できる。さらに、セザンヌは「オレンジ」「リンゴ」「ボール」「頭部」という「球体」には、「私達の目に最も接近してい」る「一つの頂点(un point culminant)」があると認識していると考えられる。そして、セザンヌは「大いに見詰め仕事をすると、目は集中するように(concentrique)な」ると論じているので、対象を注視すると視覚が一つの中心に求心的に集まるように感じていると察せられる。

ここで注意すべきは、周知の通り、セザンヌが頻繁に一点透視遠近法を歪めた絵画を描いている問題である。従って、ここで彼の言う「一つの中心(点)」も、単純に一般的な意味での一点透視遠近法の消失点ではない蓋然性が高い。現に実作品を調査すれば、セザンヌの構図の中心点は、「水平線上」に限定されずに遠景以外に置かれている場合が多い[4]。また、その働きも一点透視遠近法に則って画面を客観的に合理化するというよりも、むしろセザンヌ独特の主観的な絵画独自の画面構成を生み出すのに寄与している場合が多い。そのことを示す分かりやすい例として、近景にある球体の「一つの頂点」が構図の中心点であり、この点を中心として画面が人為的な「○」型の構図線を描く場合を挙げられる。

まず、上述の球体の「一つの頂点」の例から見てみよう。例えば、そうした球体の「一つの頂点」の実例として、《砂糖入れ、洋ナシ、青いコップ》(1865-66年)(図1)における、右から2つ目の洋ナシの観者の目に最も近いハイライトの黄色い点や、《青い皿》(1879-80年)(図2)における、一番右下の果物の観者の目に最も近いハイライトの白い小点を挙げられる。これらは、点としての大きさに違いはあるが、どちらも平塗りされた平面的な球形に立体感を与える造形的機能を果たしている。

図1 ポール・セザンヌ《砂糖入れ、洋ナシ、青いコップ》1865-66年 R. 93

図2 ポール・セザンヌ《青い皿》1879-80年 R. 433

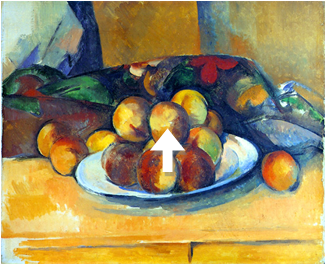

そして、この球体の「一つの頂点」が構図の中心点である例として、《モモの皿》(1895-1900年)(図3)における、画面中央の近景にあるモモにおける観者の目に最も近いハイライトの白い点を挙げられる。実際に、この点を注視すると、カーテンと皿の外縁や画面四隅の余白が「○」型の構図線を形作っている。また、同様の例として、《テーブルクロスの上のリンゴ》(1885年頃)(図4)や《皿の上の四つのモモ》(1890-94年)(図5)でも、画面中央の近景にある果物における観者の目に最も近いヘタ窪みが構図の中心点であり、それぞれこの点を注視すると画面四隅の余白が「○」型の構図線を形成している。

図3 ポール・セザンヌ《モモの皿》1895-1900年 R. 841

図4 ポール・セザンヌ《テーブルクロスの上のリンゴ》1885年頃 R. 560

図5 ポール・セザンヌ《皿の上の四つのモモ》1890-94年 R. 732

さらに、セザンヌは対象の模様を構図の中心点として用いる場合もある。例えば、《静物》(1900年頃)(図6)では、画面中央の近景にある水差の円模様が構図の中心点になっている。この点を注視すると、すぐ左側の明色の傾いた皿と明色の果物から左回りに、明色のテーブルクロス、明色の果物、暗色のグラス、背後の暗色のカーテンが、「○」型の構図線を形作っている。

図6 ポール・セザンヌ《静物》1900年頃 R. 848

また、セザンヌは対象と対象の接点を構図の中心点として用いる場合もある。例えば、《静物と花瓶》(1905年頃)(図7)では、画面中央やや右の近景にある積み上げられたリンゴとリンゴの接点に描かれた赤い点が構図の中心点になっている。この点を注視すると、画面左側の明色の水差から左回りに、明色のテーブルクロス、明色の机、明色の果物、明色の花瓶、背後の明色のカーテンが、「○」型の構図線を形成している。

図7 ポール・セザンヌ《静物と花瓶》1905年頃 R. 936

さらに、セザンヌは何もないところに構図の中心点を置く場合もある。例えば、《リンゴとナプキン》(1879-80年)(図8)では、画面中央の近景にあるナプキンにおける、左から5番目の果物のヘタの左端から真上に上がったところにある一際明るい白い小点が構図の中心点になっている。この点を注視すると、明色のナプキンの左端から左回りに、台の正面の色彩の明暗、明色の果物とその暗色の影、背後の暗色の壁の模様が、画面枠の上下左右の中間を結ぶ「◇」型あるいは「○」型の構図線を形作っている。

図8 ポール・セザンヌ《リンゴとナプキン》1879-80年 R. 417

そして、《リンゴの習作》(1885年頃)(図9)では、画面右上の近景のリンゴにおける観者の目に最も近い頂点の黄色い色面が構図の中心点となっている。この点を注視すると、着色部分が「○」型の構図線を形成している。なお、この図9や図3・図4・図5から、セザンヌの彩色上の特徴として、彼は構図の中心点に求心的に集まるように着色する傾向があり、それにより画面四隅に余白が生じ、全体的に「○」型の構図線が感受されることが多いと解せる[5]。

図9 ポール・セザンヌ《リンゴの習作》1885年頃 RW. 198

このように、セザンヌは、必ずしも教条的にではないが構図の中心点を用いて絵画を描く場合が多いことを指摘できる。また、その構図の中心点は、必ずしも教条的にではないが画面の中央に置かれる場合が多く、それを巡って「○」型の構図線を描くように着色したり、対象の形態や配置や大小や明暗や濃淡を調整したりすることが多いことを分析できる。以上のことから、本稿はセザンヌの構図の中心点の特性を、改めてより正確に「構図の中心にある周囲とは異なる色あるいは明るさで描かれた小さな目印」と定義する[6]。

2 セザンヌにおける構図の中心点の様式分析

それでは、セザンヌの様々な画題における構図の中心点を見ていこう。まず、《リンゴとオレンジ》(1899年頃)(図10)や《リンゴとテーブルクロス》(1879-80年)(図11)では、画面中央のリンゴのヘタ窪みにある赤い小点が構図の中心点である。また、《白いテーブルクロスの上の陶磁器、コップ、果物》(1877年頃)(図12)や《三つのリンゴ》(1877年頃)(図13)では、画面中央のリンゴのハイライトが構図の中心点である。そしてこれらの4作品では、それぞれその点を中心として、果物の配置やテーブルクロスの形態が画面枠の上下左右の中間を結ぶ「◇」型あるいは「○」型の構図線を形作っている。

図10 ポール・セザンヌ《リンゴとオレンジ》1899年頃 R. 846

図11 ポール・セザンヌ《リンゴとテーブルクロス》1879-80年 R. 339

図12 ポール・セザンヌ《白いテーブルクロスの上の陶磁器、コップ、果物》1877年頃 R. 322

図13 ポール・セザンヌ《三つのリンゴ》1877年頃 R. 355

また、《ウルビノ壺のある静物》(1872-73年)(図14)では画面中央のウルビノ壺の胴体の円模様が、《緑色の瓶》(1885-87年)(図15)では画面中央の瓶の胴体のハイライトが、それぞれ構図の中心点であり、これを中心として、個々の対象の形態・配置や着色部分が画面枠の上下左右の中間を結ぶ「◇」型あるいは「○」型の構図線を形成している。

図14 ポール・セザンヌ《ウルビノ壺のある静物》1872-73年 R. 204

図15 ポール・セザンヌ《緑色の瓶》1885-87年 RW. 192

また、《宴の準備》(1888-90年)(図16)では、画面中央やや右の容器の蓋と本体の接線に白い小点が描き込まれ、これを構図の中心点として、着色部分が「○」型の構図線を形作っている。さらに、《静物》(1888-90年)(図17)では、同じく画面中央やや右の容器の蓋と本体の接線のやや下に黒い小点が描き入れられ、これを構図の中心点として具象的な着色部分が「○」型の構図線を形成している。

図16 ポール・セザンヌ《宴の準備》1888-90年 R. 640

図17 ポール・セザンヌ《静物》1888-90年 R. 642

さらに、《お碗と牛乳缶》(1879年頃)(図18)では、画面中央の牛乳入れとお椀の間の何もないところに黒い小点が描き込まれ、これを構図の中心点として二つの容器が湾曲するように「○」型の構図線を形作っている。また、《青い花瓶》(1889-90年)(図19)では、画面中央の赤い花弁を構図の中心点として花や花瓶が円を描くように「○」型の構図線を形成している。さらに、《庭の花瓶》(1900-04年)(図20)では、画面中央の黄色い花弁を構図の中心点として個々の対象の形態・配置や画面四隅の余白が「○」型の構図線を構成している。

図18 ポール・セザンヌ《お碗と牛乳缶》1879年頃 R. 425

図18の拡大図(部分)

図19 ポール・セザンヌ《青い花瓶》1889-90年 R. 675

図20 ポール・セザンヌ《庭の花瓶》1900-04年 R. 891

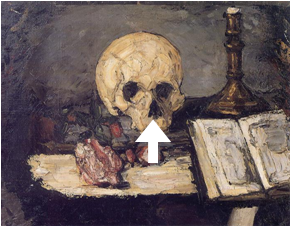

また、《本に置かれた頭蓋骨》(1885年頃)(図21)では画面中央の髑髏の右目の眼孔の黒い穴が、《頭蓋骨と蝋燭立》(1866年頃)(図22)では画面中央の髑髏の鼻腔の黒い穴が、《頭蓋骨のピラミッド》(1898-1900年)(図23)では画面中央の積み上げられた上段の髑髏の白い右前歯が、それぞれ構図の中心点であり、この点を中心として、個々の対象の形態・配置や着色部分が「◇」型あるいは「○」型の構図線を形作っている。

図21 ポール・セザンヌ《本に置かれた頭蓋骨》1885年頃 RW. 231

図22 ポール・セザンヌ《頭蓋骨と蝋燭立》1866年頃 R. 83

図23 ポール・セザンヌ《頭蓋骨のピラミッド》1898-1900年 R. 822

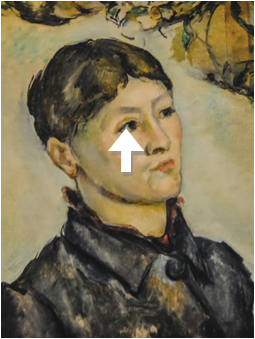

さらに、《セザンヌ夫人の肖像》(1883-85年)(図24)では画面中央やや上の夫人の右目の白目のハイライトが、《セザンヌ夫人の肖像》(1886-87年)(図25)では画面中央やや上の夫人の右目の白目のハイライトが、《画家の肖像》(1878-80年)(図26)では画面中央やや上の画家の右目の黒眼が、それぞれ構図の中心点であり、この点を中心として、個々の対象の形態や画面四隅の余白が「○」型の構図線を形成している。

図24 ポール・セザンヌ《セザンヌ夫人の肖像》1883-85年 R. 532

図25 ポール・セザンヌ《セザンヌ夫人の肖像》1886-87年 R. 576

図26 ポール・セザンヌ《画家の肖像》1878-80年 R. 383

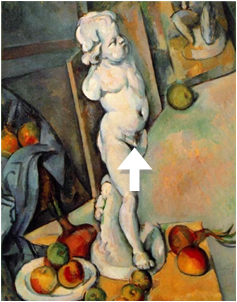

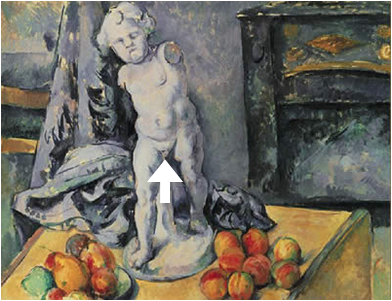

また、《静物とキューピッド像》(1895年頃)(図27)では画面中央の前景の石膏像の性器に白い小点が描かれ、これが構図の中心点として背景の傾きの回転中心となり、前景と背景を滑らかに結び付けている。なお、類似する画題の《キューピッド像》(1894-95年)(図28)でも、画面中央やや左のキューピット像の性器に同様の白い小点があり、これを構図の中心点として具象的な着色部分が「○」型の構図線を形作っている。また、《腕組みして立つ男》(1895年頃)(図29)では画面中央の男性の臍のあたりに黒い小点が描かれ、これを構図の中心点として、背後の陰影や扉らしきものが「◇」型あるいは「○」型の構図線を形成している。

図27 ポール・セザンヌ《静物とキューピッド像》1895年頃 R. 786

図28 ポール・セザンヌ《キューピッド像》1894-95年 R. 782

図29 ポール・セザンヌ《腕組みして立つ男》1895年頃 R. 787

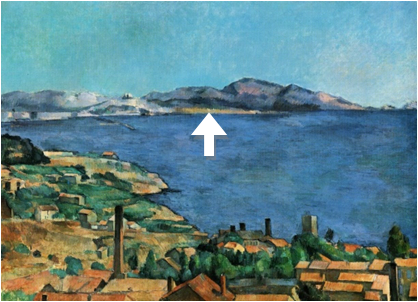

さらに、《サン・タンリ村から見たマルセイユ湾》(1877-79年)(図30)では画面中央の対岸の目立つ白い点が、《ポントワーズの橋と堰》(1881年)(図31)では画面中央の遠景の建物の屋根と壁の接線の真中の白い小点が、それぞれ構図の中心点であり、この点を中心として、画面左枠中央から画面下枠中央へ弧を描く地面や、水面・樹木・天空の色彩の濃淡が、画面全体を巡る「○」型の構図線を形作っている。また、これらと類似する水辺の対岸に構図の中心点がある例として、《水辺の村》(1876年頃)(図32)の画面中央の対岸の目立つ白い点や、《オワーズ川沿いの風景》(1873-74年)(図33)の画面中央の木の四又に分かれた枝の中央の又の付根の白い点を挙げられる。

図30 ポール・セザンヌ《サン・タンリ村から見たマルセイユ湾》1877-79年 R. 281

図31 ポール・セザンヌ《ポントワーズの橋と堰》1881年 R. 500

図32 ポール・セザンヌ《水辺の村》1876年頃 R. 280

図33 ポール・セザンヌ《オワーズ川沿いの風景》1873-74年 R. 224

さらに、《登り道》(1867年)(図34)では画面中央の家の足元の目立つ赤い点が構図の中心点であり、その左側の道が描く弧が基となり「○」型の構図線を形作っている。また、《登り道》(1881-82年)(図35)では画面中央の家の煙突の白い点が構図の中心点であり、その左側の野原や木立や天空の筆触が描く弧が基となり「○」型の構図線を形成している。

図34 ポール・セザンヌ《登り道》1867年 RW. 17

図35 ポール・セザンヌ《登り道》1881-82年 R. 501

さらに、《風景》(1888-90年)(図36)では画面中央の三本の木の幹に重なる赤い色面が、《水辺》(1890-92年)(図37)では画面中央の対岸の家の正面の扉(あるいは窓)が構図の中心点であり、この点を中心として、画面四隅の余白が「○」型の構図線を構成している。

図36 ポール・セザンヌポール・セザンヌ《風景》1888-90年 R. 604

図37 ポール・セザンヌ《水辺》1890-92年 R. 724

また、《イル・ド・フランスの風景》(1879-80年)(図38)では遠景の台形の山の左斜め角から真下に下がって緑の茂みにぶつかるところに白い小点があり、これを構図の中心点と見ると、地平線を横軸として画面の両下隅と画面上辺の中間を結ぶ「☆」型の構図線が感受される。さらに、《ローヴから見たサント・ヴィクトワール山》(1904-06年)(図39)では遠景のサント・ヴィクトワール山の頂上から真下に下がった麓に一際明るい白い小点があり、これを構図の中心点と見ると、地平線を横軸として、画面最下段の水平な線の両端と画面上辺の中間を結ぶ「☆」型の構図線が看取される。また、《ガルダンヌ》(1886年頃)(図40)では、画面中央の緑の茂みの左側の弧を描く黒い線の下に黒い小点があり、これを構図の中心点と見ると、着色部分や画面四隅の余白から「○」型の構図線が観取される。

図38 ポール・セザンヌ《イル・ド・フランスの風景》1879-80年 R. 400

図39 ポール・セザンヌ《ローヴから見たサント・ヴィクトワール山》1904-06年 R. 910

図40 ポール・セザンヌ《ガルダンヌ》1886年頃 R. 570

さらに、《アーモンドの木立》(1900年頃)(図41)では、画面中央の青い色面と赤い色面の接点に赤い小点があり、これを構図の中心点と見ると、左側の木立の着色部分が基となり「×」型の構図線が感受される。また、《トロネ街道から見上げたサント・ヴィクトワール山》(1896-98年)(図42)では、画面中央のサント・ヴィクトワール山の麓に灰色の点があり、これを構図の中心点と見ると、山の稜線や画面四隅の余白から「○」型の構図線が看取される。さらに、《赤い岩》(1895年頃)(図43)では、画面中央の緑の茂みに一際明るい水色の点があり、これを構図の中心点と見ると、その茂み自体や画面左下の弧を描く濃淡が基となり「○」型の構図線が観取される。

図41 ポール・セザンヌ《アーモンドの木立》1900年頃 RW. 512

図42 ポール・セザンヌ《トロネ街道から見上げたサント・ヴィクトワール山》1896-98年 R. 899

図43 ポール・セザンヌ《赤い岩》1895年頃 R. 799

また、《大きな木》(1890年頃)(図44)では、画面中央の枝の下の灰色の色面に黒い小点があり、これを構図の中心点と見ると、着色部分が「○」型の構図線を形作っている。なお、《大松と赤土》(1890-95年)(図45)では、前章では画面中央やや左の樹幹の枝の集中位置に構図の中心点を指摘したが、改めて図44との比較照合により、画面中央の枝の隙間にある緑色の色帯の右上隅の目立つ小点が構図の中心点であり、枝葉の空いている部分が「◇」型あるいは「○」型の構図線を形成していると訂正したい。

図44 ポール・セザンヌ《大きな木》1890年頃 RW. 349

図45 ポール・セザンヌ《大松と赤土》1890-95年 R. 761

さらに、《古い城》(1890年)(図46)では、画面中央の城の入口が黒い色面であり、これを構図の中心点と見ると、城のアーチ状の接地線や草葉の緑色部分が「×」型あるいは「○」型の構図線を形作っている。また、《マンシーの橋》(1879-80年)(図47)では、画面中央の橋の欄干の隙間に黒い小点があり、これを構図の中心点と見ると、橋のアーチ状の形態や草葉や水面の濃色部分が「×」型あるいは「○」型の構図線を形成している。

図46 ポール・セザンヌ《古い城》1890年 RW. 345

図47 ポール・セザンヌ《マンシーの橋》1879-80年 R. 436

さらに、《北の風景》(1885年頃)(図48)では、画面中央の遠景の緑の茂みに目立つ濃緑色の点があり、これを構図の中心点と見ると、左右両側の樹木等の着色部分が「○」型の構図線を形作っている。また、《大松と赤土(ベルヴュ)》(1885年頃)(図49)では、画面中央やや右の大松の左側の一番下の枝に垂直に掛かる枝から真下に下がった地面に目立つ黒い小点があり、これを構図の中心点と見ると、草葉の隙間や濃色部分が「○」型の構図線を形成している。

図48 ポール・セザンヌ《北の風景》1885年頃 R. 541

図49 ポール・セザンヌ《大松と赤土(ベルヴュ)》1885年頃 R. 537

さらに、《三人の水浴する女達》(1876-77年)(図50)では、画面中央の女性の目が黒い点であり、これを構図の中心点と見ると、左右両側の女性と樹木が「○」型の構図線を形作っている。また、《水浴する男と女》(1880年頃)(図51)では、遠景の緑の茂みに目立つ濃緑色の点があり、これを構図の中心点と見ると、左側の樹木と人物達の配置が「○」型の構図線を形成している。

図50 ポール・セザンヌ《三人の水浴する女達》1876-77年 R. 360

図51 ポール・セザンヌ《水浴する男と女》1880年頃 R. 459

さらに、《歪んだ木》(1888-90年)(図52)では、画面中央の家の屋根の下線とそれに掛かる枝の接点に赤い点があり、これを構図の中心点と見ると、左右両側の樹木が「○」型の構図線を形作っている。また、《田舎の家》(1879年頃)(図53)では、画面中央の家の入口が黒い色面であり、これを構図の中心点と見ると、左右両側の樹木が「○」型の構図線を形成している。

図52 ポール・セザンヌ《歪んだ木》1888-90年 R. 610

図53 ポール・セザンヌ《田舎の家》1879年頃 R. 408

さらに、《赤い屋根のある田舎風景》(1875-76年)(図54)では、画面中央の緑の茂みに目立つ白系の点があり、これを構図の中心点と見ると、その茂みの濃色部分が「○」型の構図線を形作っている。また、《家と木立》(1888-90年)(図55)では、画面中央の家の窓が黒い色面であり、これを構図の中心点と見ると、家や左右両側の樹木や草葉の濃色部分が「○」型の構図線を形成している。

図54 ポール・セザンヌ《赤い屋根のある田舎風景》1875-76年 R. 273

図55 ポール・セザンヌ《家と木立》1888-90年 R. 629

さらに、《マルセイユの湾岸、エスタックからの眺め》(1885年頃)(図56)では、画面中央やや上の対岸の黄土色の色帯の上辺の中央付近に目立つ白い小点があり、これを構図の中心点と見ると、これを頂点として左下の一番長い煙突の頂点と画面左下隅、及び右下の一番太い煙突の頂点と画面右下隅を結ぶ「△」型の構図線や、さらに画面上辺の左右両隅を結ぶ「×」型の構図線が感受される。また、《寝転ぶ少年》(1890年頃)(図57)でも、画面中央やや上の対岸の茶色の色帯の上辺の中央付近に目立つ赤い点があり、これを構図の中心点と見ると、これを頂点として少年の右足と画面左下隅、及び少年の左脇下と画面右下隅を結ぶ「△」型の構図線や、さらに画面上辺の左右両隅を結ぶ「×」型の構図線が看取される。

図56 ポール・セザンヌ《マルセイユの湾岸、エスタックからの眺め》1885年頃 R. 625

図57 ポール・セザンヌ《寝転ぶ少年》1890年頃 R. 682

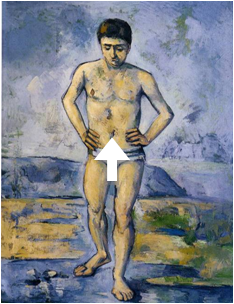

さらに、《水浴する男達(小)》(1896-97年)(図58)では、画面中央の屈んでいる男性の臍が黒い点であり、これを構図の中心点と見ると、左右両側の樹木と人物達の配置が「○」型の構図線を形作っている。なお、《水浴する男(大)》(1885年頃)(図59)でも、画面中央の男性の臍が黒い点であり、これを構図の中心点と見ると、男性の頭部と左右の二の腕と左足の爪先に導かれて、画面枠の上下左右の中間を結ぶ「◇」型あるいは「○」型の構図線が観取される。また、《六人の水浴する女達》(1887年頃)(図60)では、画面中央の緑の茂みに目立つ濃緑色の点があり、これを構図の中心点と見ると、左右両側の樹木と人物達の配置や草葉の濃色部分が「○」型の構図線を形成している。

図58 ポール・セザンヌ《水浴する男達(小)》1896-97年 V. 1156

図59 ポール・セザンヌ《水浴する男(大)》1885年頃 R. 555

図60 ポール・セザンヌ《六人の水浴する女達》1887年頃 R. 588

さらに、《七人の水浴する男達》(1900年頃)(図61)では、画面中央の屈んでいる男性の右太腿に灰色の点があり、これを構図の中心点と見ると、左右両側の樹木と人物達の配置が「○」型の構図線を形作っている。また、《水浴する男達》(1900-04年)(図62)では、画面中央の屈んでいる男性の顔に赤い点があり、これを構図の中心点と見ると、左右両側の樹木と人物達の配置が「○」型の構図線を形成している。

図61 ポール・セザンヌ《七人の水浴する男達》1900年頃 R. 860

図62 ポール・セザンヌ《水浴する男達》1900-04年 R. 864

さらに、《水浴する男達》(1890年頃)(図63)では、画面中央の男性の右肘の先端を構図の中心点と見ると、左右両側の樹木と人物達の配置と背後の雲が「○」型の構図線を形作っている。そして、《水浴する男達》(1895年頃)(図64)では、画面中央の男性の首の後ろに灰色の点があり、これを構図の中心点と見ると、左右両側の樹木と人物達の配置が「○」型の構図線を形成している。

図63 ポール・セザンヌ《水浴する男達》1890年頃 R. 665

図64 ポール・セザンヌ《水浴する男達》1895年頃 R. 755

おわりに

セザンヌは、1897年9月26日付ジョアシャン・ガスケ宛書簡で、「芸術は自然と平行する一つの調和です――画家は常に自然より劣るなどと言う馬鹿者達は何を考えているのでしょうか?」と述べている[7 ]。このことから、セザンヌが画面上に現実の三次元的視覚世界とは異なる絵画独自の二次元的構成秩序を目指していた蓋然性は高い[8]。そうしたセザンヌにおいて、本稿で見た彼の絵画技法の一つである構図の中心点は、少なくともそれが用いられている場合には、客観的自然に即しつつそれとは異なる独自の主観的・人為的な芸術的絵画空間を構成する際の基点として、非常に重要で根本的な造形的役割を果たしていたと言えるだろう[9]。

本稿中、(R.)はJohn Rewald, The Paintings of Paul Cézanne: A Catalogue Raisonné, 2 vols., New York: Harry N. Abrams, 1996、(RW.)はJohn Rewald, Paul Cézanne: The Watercolors, A Catalogue Raisonné, Boston: Little, Brown and Company, 1983の図版番号を示す。

註 引用は全て、既訳を参考にさせていただいた上での拙訳である。

[1] 秋丸知貴「ポール・セザンヌの中心点――自筆書簡と実作品を手掛かりに」『形の科学会誌』第26巻第1号、2011年、11‐22頁。

[2] Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris, 1937; nouvelle édition révisée et augmentée, Paris, 1978, p. 300. 邦訳、ジョン・リウォルド編『セザンヌの手紙』池上忠治訳、美術公論社、1982年、236‐237頁。

[3] Ibid., pp. 304-305. 邦訳、同前、241頁。

[4] なぜセザンヌがこのように一方では真実(構図の中心点が存在すること)を語りつつ、他方では全てを語ってはいない(その位置について水平線上としか語らない)のか理由は不明である。考えられる可能性の一つは、セザンヌが自分を師と慕うベルナールにはできるだけ本当のことを話しつつ、しかしその伝記から窺われる極度の秘密主義者としてはやはり全てを明かすことはなかったというものである。そうしたやや異常に警戒心や猜疑心の強いセザンヌの人物像については、正にベルナール自身がその直接の面会記録である伝記で報告している。Émile Bernard, Souvenirs sur Paul Cézanne, Paris: Société des Trente, 1912; Paris: R.G. Michel, 1926. 邦訳、エミル・ベルナール『改訳 回想のセザンヌ』有島生馬訳、岩波書店(岩波文庫)、一九五三年。セザンヌの人物像については、本書「第1章 ポール・セザンヌの生涯と作品――19世紀後半のフランス画壇の歩みを背景に」も参照。

[5] 一点を注視すると視界の四隅に余白が生じて視野が「○」型になることは、京都造形芸術大学大学院の博士課程時代に、指導教員である高階秀爾教授に直接示唆されたものであることを記して感謝申し上げたい。

[6] なお、セザンヌ絵画において構図の中心点を巡り視野が「○」型に歪曲することには、セザンヌが実見した次の写真において、セザンヌの顔を中心として画面全体が「○」型に歪曲して見えることの影響も考えらえる。この問題については、本書「第4章 ポール・セザンヌと写真――近代絵画における写真の影響の一側面」も参照。

撮影者不明 セザンヌ(中央)とピサロ(右)達 1874–77年頃 写真

[7] Cézanne, Correspondance, p. 262. 邦訳『セザンヌの手紙』二〇六頁。

[8]「視点の複数化」「対象の歪曲化」「構図の集中化」「筆致の近粗化」「運筆の水平化」「前景の消失化」「画像の平面化」「形態の抽象化」「色彩の純粋化」「共感の希薄化」という10個の様式的特徴を分析できるポール・セザンヌの造形表現については、拙著『ポール・セザンヌと蒸気鉄道――近代技術による視覚の変容』(晃洋書房・2013年)の第3章「ポール・セザンヌの造形表現――様式分析による一〇の特徴」及び、『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛かりに』の第3章「セザンヌと蒸気鉄道」も参照されたい。

[9] これに関連して、芸術心理学の立場からルドルフ・アルンハイムは『中心の力』(1982年)で、絵画では幾何学とは異なり、一つの形態あるいは画面全体の中央と構図の中心は必ずしも厳密に一致するとは限らないと示唆している。本稿において、構図の中心点の定義をより正確に「画面全体の中心にある……」から、「構図の中心にある……」に変更した理由もここにある。つまり、一つの形態あるいは画面全体の中央からずれた位置にある何らかの視覚的対象には、視線を本来の中央へ戻そうとする緊張が生まれる。そして、その本来の中央を境とする反対側に釣合いを取るために何らかの同程度の視覚的対象(複数の場合もある)が要請され、それが実現された場合には構図には全体的な調和が生まれる。この視覚上の生理的・心理的な調整作用こそが、絵画独自の主観的・芸術的な二次元的構成秩序の基本原理の一つである。従って、構図の中心が画面全体の中央とずれている場合(例えば図9)でも構図自体には調和が生じるし、そのずれと構図の中心を巡る視覚対象間のバランスが補い合う場合(例えば図7)には画面全体にも調和が成立する。「視覚的パターンの全体的バランスは、局所的中心のアンバランスにより生じる方向付けられた諸緊張の相互作用により得ることができるし、しばしばそうなっている。そうした局所的な諸緊張は全体の構造を豊かにし、生き生きとしたものにする」(Rudolf Arnheim, The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual Arts, Berkeley: University of California Press, 1982, p. 6. 邦訳、ルドルフ・アルンハイム『中心の力――美術における構図の研究』関計夫訳、紀伊国屋書店、1983年、18頁)。また、セザンヌ以前の画家達が一点透視遠近法を用いる場合も、必ずしも常に画面全体の中央と構図の中心を厳密に一致させるとは限らず、むしろ一致させないことで生じる生理的・心理的不安定さを利用して様々な主観的・芸術的情感を表現している場合が多いことを指摘できる。その上で、さらにセザンヌの場合は、それ以上にその画面構成において恣意的主観性が増しており、そのために構図の中心点を巡ってより一層人為的な「○」型の構図線が形成されることが多くなっていると分析できる。

■ 秋丸知貴『ポール・セザンヌと蒸気鉄道 補遺』

第1章 ポール・セザンヌの生涯と作品――19世紀後半のフランス画壇の歩みを背景に

第2章 ポール・セザンヌの中心点(1)――自筆書簡と実作品を手掛かりに

第3章 ポール・セザンヌの中心点(2)――自筆書簡と実作品を手掛かりに

第4章 ポール・セザンヌと写真――近代絵画における写真の影響の一側面

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛かりに』

第13章 近代絵画と写真(3)――ポスト印象派・新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム・キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術