キュビズムは、一体何を描いたのだろうか?

この問題について、本章は近代技術による時空間意識の変容という観点から考察する。

1 キュビズムについて

キュビズムは、一九〇七年にフランスで、パブロ・ピカソ(一八八一年‐一九七三年)が《アヴィニョンの娘達》(図1)を描いたことに端を発する。

同年からピカソは、元々フォーヴィズムに属していたジョルジュ・ブラック(一八八二年‐一九六三年)と共に、この作品に内在していた造形傾向を本格的に追求する。

公的には、「キュビズム」という呼称は、一九〇八年にブラックがダニエル=ヘンリー・カーンワイラー画廊で個展を開いた時に、大衆紙『ジル・ブラス』の批評家ルイ・ヴォークセルが会期中の展覧会評「ブラック展」で、その画風を「立方体」と揶揄したことに由来する。

ブラック氏は、ひどく大胆な若者である。ピカソとドランという人を当惑させる前例が、彼を大胆にさせたのだ。また、恐らくセザンヌの様式とエジプトの凝固的芸術の記憶に、極度に取り憑かれているのだろう。ブラック氏は、金属的で形の歪んだ、それも恐ろしく単純化された人物達を構成する。彼は、形体を軽蔑して、風景・人物・建物等の全てを、幾何学的図形に、つまり立方体(des cubes)に還元する。彼を笑ってはいけない、彼は真剣なのだから。さてさて、ご覧あれ(1)。

当初、キュビズムは、職業画家はもちろん一般観衆からも強く拒否される。なぜなら、その造形様式は、従来賞賛されていた自然主義的で客観的再現性の高い、一点透視遠近法に基づくルネサンス的リアリズムとは完全に断絶していたからである。つまり、キュビズムの造形的特徴は、《アヴィニョンの娘達》に典型的な「一点透視遠近法の破綻」である。

図1 パブロ・ピカソ《アヴィニョンの娘達》1907年

まず、形態面では、右下の女性の「正面」から見た目と「側面」から見た鼻が示すように、視点が複数化すると共に、統一的な陰影法や明暗法を伴う合理的な肉付や遠近表現が失われ、形態は自由に抽象化されている。

また、色彩面でも、中央の女性の背後の「寒色」背景の奥に広がる「暖色」空間が示すように、空気遠近法も破綻すると共に、固有色の一貫的な明暗による客観的な立体感や距離感も失われ、色彩も随意に単純化されている。

これらの結果、画面は、従来の一点透視遠近法に基づくルネサンス的リアリズムが実現していた形態・色彩共に自然な奥行感を失い、非常に反自然主義的で平面的になっている。

図2 パブロ・ピカソ《籐椅子のある静物》1912年

また、一九一二年頃に、ピカソとブラックはやはり共同で「コラージュ」(パピエ・コレ)も考案している。このコラージュの造形的特徴も、やはりピカソの《籐椅子のある静物》(一九一二年)(図2)に典型的な「一点透視遠近法の破綻」である。

つまり、まず描写された個々の対象は同一平面上に並置され、輪郭線で平板に縁取られると共に相互に貫入している。そのため、従来の一点透視遠近法には存在した消失点や奥行は曖昧になっている。また、新聞・雑誌・壁紙等の即物的添付も加わる場合には、画面はだまし絵的写実性を失いさらに表層化する。

これらの結果、やはり画面は、従来の一点透視遠近法に基づくルネサンス的リアリズムが実現していた形態・色彩共に自然な三次元感を失い、非常に反自然主義的で二次元的になっている。

図3 パブロ・ピカソ《アンブロワーズ・ヴォラールの肖像》1910年

図4 パブロ・ピカソ《ダニエル=ヘンリー・カーンワイラーの肖像》1910年

図5 パブロ・ピカソ《ギターを弾く男》1910年

図6 パブロ・ピカソ《ヴィユー・マールのボトル・グラス・ギター・新聞》1913年

図7 ジョルジュ・ブラック《エスタックの家並》1908年

図8 ジョルジュ・ブラック《ヴァイオリンと水差し》1909-10年

図9 ジョルジュ・ブラック《グラス・水差し・新聞》1914年

図10 ジョルジュ・ブラック《グラス・水差し・新聞》1914年

こうしたキュビズムやコラージュ(図3・図4・図5・図6・図7・図8・図9・図10)は、一般には長らく拒絶されるが、後続の反アカデミズムの青年画家達には絶大な感化を与えていく。その代表的な画派としては、キュビズムの一派とされるオルフェウス派(オルフィズム)や、円筒体派(チュビズム)、未来派(フューチャリズム)、光線派(レイヨニズム)、絶対派(シュプレマティズム)、純粋派(ピュリズム)、構成派(コンストラクティヴィズム)、新造形派(ネオプラスティシズム)等を挙げられる。

むしろ、その後の美術においては、キュビズムやコラージュの影響を受けていない画派を探す方が難しいほどである。やがて、時代の推移と共に、キュビズムやコラージュは一般にも広く讃美されていく。

従来、特にキュビズムは、一九〇七年に公刊された「自然を、円筒体、球体、円錐体によって扱う(2)」ことを説くポール・セザンヌの絵画理論や、彼の造形表現における「視点の複数化」「対象の歪曲化」等に学ぶところが多かったと言われている。また、一点透視遠近法に基づかない非西洋文明圏のアフリカ彫刻等からの造形的啓示も大きかったと説明されることが多い(3)。

本章はこれらを否定するのではなく新たに補足し、キュビズムに移動機械・伝達機械・記録機械による時空間意識の変容の反映を指摘する。

2 移動機械による時空間意識の変容

近代技術は、「有機的自然の限界からの解放(4)」を生み、人間の時空間意識を変容する。その最も顕著な例が、一九世紀以後に普及する様々な移動機械による時空間意識の変容である。

例えば、一八〇七年にはロバート・フルトンが蒸気船を製作し、一八三〇年には最初の実用的な蒸気鉄道であるリヴァプール=マンチェスター鉄道路線が開通している。また、一八七九年にはジーメンス・ハルスケ社が電気鉄道を敷設し、一八八五年にはゴットリープ・ダイムラーやカール・ベンツがガソリン自動車を開発している。さらに、一九〇〇年にはフェルディナント・フォン・ツェッペリンが硬式飛行船を製造し、一九〇三年にはウィルバーとオーヴィルのライト兄弟が飛行機を実現している。

古来、人力・畜力・水力・風力による歩行・車船の移動は、地形や水流等の天然の地勢的要素に従属させられ、道中風景と一体的であった。これに対し、これらの新しい移動機械は、その機械的直行性により自然の地勢的抵抗を様々に無視し、通過風景を抽象的に貫通する。そのため、搭乗者は、本来自分自身を包含している自然の全体的結合から抽出され、自然空間から自律した車内空間に隔離されつつ、ほとんど身動きせぬまま目的地に到着する。その結果、従来自然空間の持続的踏破により体感されていた天然的距離感は解消 し、新たに交通機関の搭乗時間の関数としての抽象的な人工的遠近感が登場する。

例えば、エルヴィン・シュトラウスは『感覚の意味について』(一九五六年)で、鉄道について次のように言っている。

鉄道発明以前には、旅行者にとって地理的関係は風景の変化から発生していた。まだ、旅行者は場所から場所へ辿っていた。一方、現在の私達は、朝列車に乗り込んで、それから一二時間列車の中にいる。つまり、言わばどこでもない場所で過ごして、夕方パリで下車できる。昔の旅行形式の方が、風景と地理の関係についてはより均衡が取れていた(5)。

また、大岡信は「技術時代の美術」(一九六七年)で、移動機械について次のように述べている。

たとえば東京から九州まで、地上を歩いていった時代の人々にとっては、東京・九州間の空間的な距離は、絶対に変えることのできない障害としてそこに存在していた。しかし、今日ジェット機で九州まで飛ぶ人にとっては、この距離は、単に約一時間の時の経過であるにすぎない。彼はいったん飛行機の座席に座った以上、一歩も歩きはしないのだから、距離という空間的尺度で測りうる行動を、何ひとつするわけではない。彼にとって存在するのは、飛行機が飛んでいるあいだの時間だけである。すなわち、ここでは、距離は約一時間という時の経過の意識として、彼の中に存在するだけである。空間は、外的な距離によってではなく、内的な時間によって測られるものとなる。これは、人間が自分の足で地上を踏んで歩くことをやめ、自動車や汽車や飛行機という媒体を利用することをはじめた瞬間から生じる、新しい知覚現象である(6)。

事実、ジェイムズ・ジョイスは『ダブリン市民』(一九一四年)で、鉄道について次のように書いている。

彼等は、ウェストランド通りで列車に乗り、ジミーの感じでは数秒後にキングスタウン駅から出てきた(7)。

その上で、移動機械は、その機械的高速性により、従来の人力・畜力・水力・風力等の天然動力とは比較にならない規則的で圧倒的な高速度を出力する。その結果、移動に必要な客観的時間は大幅に節約され、遠近感としての主観的空間は飛躍的に縮小される。

現に、蒸気鉄道以前の最も速い陸上移動手段である馬車では、どれほど馬を酷使しても平均時速約一六キロメートルが限界であった。これに対し、一八四五年頃の蒸気鉄道は、平均時速でその二~三倍の約三二~四八キロメートルで走行し、当時最速のグレート・ウェスタン急行列車は、最高時速で四倍の約六四キロメートルで疾走した。このことは、旧来の時空間意識に対し、時間も空間も半分から四分の一に収縮することを意味する。

例えば、一八三九年の『クォータリー・レヴュー』誌は、蒸気鉄道について次のように報じている。

現在はまだ利用率が沸騰寸前で留まっている蒸気鉄道が、突然イギリス全土に敷設されたと想像してみよう。比喩的に言えば、全国民が一度に集結し始め、今は首都から隔たっている各自の住居が、首都に三分の二の時間だけ接近するだろう。また、今は互いに隔たっている彼等は、相互に三分の二の時間だけ接近するだろう。順調に進めば、この過程は加速的に反復されるだろう。また、私達の港湾、船庫、都市、田舎の全人口が、相互に三分の二だけ接近するだけではなく、全てが同程度に国の中心に接近するだろう。こうして距離が抹殺されるにつれて、国土の表面は言わば一つの大きな都市の小ささにまで収縮するだろう(8)。

また、エンノー・ハイデブレックは一九三一年の講義で、移動機械について次のように講じている。

鉄道及び自動車は、支配権獲得のために激烈な闘争を演じている。蒸気船及び発動機船、飛行船及び飛行機によって旅行期間は著しく短縮され、従って地球上の絶対的な距離は、今日では交通にとって相対的な意義しか持っていない。二点間の距離を決定するものは、空間ではなくて旅行に要する時間である。地球は著しく縮小される(9)。

実際に、印象派のエドガー・ドガは、一八七三年二月一八日付ジェイムズ・ティソ宛書簡で、蒸気船について次のように記している(なお、その数年前に描かれた《浜辺風景》(図11)では遠景に煙を吐く蒸気船が描き込まれている)。

一月一五日頃には、私はロンドンかパリにいるはずでした(こんな距離は、私には取るに足らなくなりました。大洋でない限り、どんな距離も遠いと思う必要はないのです)(10)。

図11 エドガー・ドガ《浜辺風景》1869-70年

このように、高速で直行する移動機械は日常的に人々の時空間意識を革新する。そして、観念上、本来遠く離れている個々の空間的遠隔地を時間的近接地として感受させる。時には、交通機関の立地条件によっては、空間的近接地よりも空間的遠隔地の方が時間的に身近に感じられる場合さえありうる。

その結果、人力・畜力・水力・風力等の一定の天然動力に規定されていた、古来の自然で統一的な時間意識・空間意識は攪乱され、アイザック・ニュートン=イマニュエル・カント式の絶対時間・絶対空間的な一点透視遠近法的世界観は崩壊する。

例えば、 ヴォルフガング・シヴェルブシュは『鉄道旅行の歴史』(一九七七年)で、「鉄道でパリから到着できる地域は、鉄道を通じてパリ市民の意識に定着する」と語っている(11)。

また、シュテファン・ツヴァイクは『昨日の世界』(一九四一年)で、「山も湖も海も、もはやかつてのように遥か遠くにあるのではなかった。自転車、自動車、電気鉄道は、距離を短縮し、世界に新しい空間感を与えた(12)」と話している。

さらに、室伏高信は『銀座風景』(一九三一年)で、「飛行機文明の時代が來てゐることはたしかである。一時間二百七十六哩なにがしの速力は汽車文明に比べて、それだけでも既に世界の表面を十分の一にと短縮した(13)」と談じている。

そして、この状況が進展すると、徐々に人々の脳裏には、本来全く懸け離れている無数の個別的場所が全て、必要な介在的時間・空間を無視して接近させられ、まるで同一平面上に一覧的かつモザイク状に並置されるような新しい世界観が出現する。この元来全く異質な諸対象を区別せずに一つの全体として受容する、動態的・疎外的・平面的・一望的で具象的奥行の減退した観念上の新しい「パノラマ的知覚」を、旧来の「一点透視遠近法的世界観」に対し「世界同時性的世界観」と呼称できる。

これに関連して、シヴェルブシュは『鉄道旅行の歴史』で、「鉄道により、諸地域は地理的距離に関わらず身近で容易に到達できるものと見なされる(14)」と告げている。

また、ギー・ドゥボールは『スペクタクルの社会』(一九六七年)で、「地理的距離を抹殺するこの社会は、スペクタクル的分離として距離を内的に収集する(15)」と綴っている。

図12 ソニア・ドローネー(絵)/ブレーズ・サンドラール(詩)

《シベリア横断鉄道とフランスの小さなジャンヌ(部分)》1913年

実際に、ソニア・ドローネーと共作で《シベリア横断鉄道とフランスの小さなジャンヌ》(1913年)(図12)を制作した、ブレーズ・サンドラールは『世界の終り』(一九一九年)で、鉄道について次のように喩えている。

世界の全都市が、地平線に立ち上がり、鉄道に沿って滑り、ノートル・ダム大聖堂の広場に来て積み重なり、凝結する(16)。

こうした異常で脱自然的な移動機械による時空間意識の変容は、従来の古い自然な心性の持主には非常に不安である。なぜなら、シヴェルブシュが『鉄道旅行の歴史』で指摘するように、「もし一定の社会文化的な空間=時間=構造の本質的要素が変化すれば、それは全構造に影響し、空間=時間=意識は慣れていた方向性を喪失する(17)」からである。

事実、ハインリヒ・ハイネは一八四三年五月五日付の記事で、蒸気鉄道について次のように戦慄している。

この恐怖は、途轍もないこと、前代未聞の事態が出現し、結果が見通せず、予測が付かない時、私達が常に感じるものである。〔……〕今や、どれほどの変化が、私達の物の見方や考え方に生じねばならないだろうか! 基本概念である時間や空間でさえ、動揺し始めている。蒸気鉄道により空間は抹殺され、私達に残されているのは時間だけである。〔……〕今や四時間半でオルレアンに、そして同じ時間でルーアンに行ける。これらの路線がベルギーやドイツへ伸展し、彼の地の鉄道と連結すれば、一体どんなことになるだろうか! まるで、全ての地方の山並や森林がパリに押し寄せてくるように感じられる(18)。

また、ジョン・ラスキンは『近代画家達』第三巻(一八五六年)で、蒸気鉄道について次のように反発している。

一時間に一〇〇マイルの速度で場所を移動しても、一分間に一〇〇〇ヤードの割合で布地を製造しても、少しも私達を強くも幸せにも賢くもしてくれない。とてもゆっくり歩いてさえ、常に世界には人が見ることのできる以上の多くのものがある。速く移動しても、より良く見られる訳ではない。遂には、間もなくだが、空間と時間を征服する(連中はそう考えている)ための立派な発明品は、実は何も征服していないことが分かるだろう。なぜなら、空間と時間は本質上征服できるものではないし、さらにどんな種類の征服も欲せず、活用を欲するからである。常に、愚者は空間と時間を短くすることを欲する。賢者は、両方とも長くすることを欲する。愚者は、空間と時間を殺すことを欲する。賢者は、まずそれらを得た上で生かすことを欲する。これを理解する時、蒸気鉄道は単に世界を狭くするための代物に過ぎなくなる(19)。

これに対し、こうした自由で解放的な移動機械による時空間意識の変容は、それに順応する新しい近代的な心性の持主には極めて愉快である。なぜなら、ジャン・ボードリヤールが『透明な悪』(一九九〇年)で主張するように、「媒介を節約するものは全て、快楽の源泉である。〔……〕距離つまり中間空間の省略は、常にある種の陶酔を惹き起す。そして、スピード自身の中では、ある地点から別の地点へ時間を経ずに移動すること、ある瞬間から別の瞬間に持続や運動を経ずに移動すること以外に、何があるだろうか? ああ、スピードは素晴らしい、時間だけが退屈(20)」だからである。

実際に、ステファヌ・マラルメは一八七四年一二月二〇日付の『最新流行』第八号で、鉄道について次のように楽しんでいる。

パリを離れ、空の澄んだ土地へ着くこと、それが彼等の夢である。そして、その夢をもう一度反芻する間もなく、出発の汽笛が一声鳴り響けば、それだけでそれらの名前が魔法の言葉のように輝き渡る。つまり、マルセイユ、トゥーロン(そして、その二つの避寒地の間の出費の少ない素敵な滞在、ラ・シオタと雄鷲岬、サン・シールとレック湾、バンドル、オリウール!)、イエール、サン・ラファエル諸島、アンティーブ、カンヌ、ニース、モナコ、マントンあるいはサン・レモ……(21)。

また、ヴァレリー・ラルボーは一九〇八年に詠んだ「ヨーロッパ」で、鉄道について次のように喜んでいる。

もし望むなら、僕等は赴くことができる、原生林へ

砂漠へ、草原へ、巨大なアンデスへ

白ナイルへ、テヘランへ、ティモールへ、南の海へ

だから、この惑星の表面全てが僕等のもの、もし望むなら!(22)

さらに、ギョーム・アポリネールは『カリグラム』(一九一八年)所収の「窓」(一九一三年)で、鉄道について次のように称えている。

ヴァンクーヴァー

白雪と夜火の列車が冬を逃れ

おお パリ

赤から緑まで全ての黄は死に絶えた

パリ ヴァンクーヴァー イエール マントノン ニューヨーク そして西インド諸島(23)

そして、ジェイムズ・ジョイスは『ユリシーズ』(一九二二年)で、鉄道について次のように称賛している。

ネルソン記念塔の前で、電車は減速し、ポイントを切替え、ポールを移替えて発車する。ブラックロック、キングスタウン、ダルキーへ、クロンスキー、ラスガー、テレニュアへ、パーマストン・パーク、アッパー・ラスマインズへ、サンディマウント・グリーン、ラスマインズ、リングズエンド、サンディマウント・タワーへ、ハロルズ・クロスへ(24)。

これに加えて、キュビズムのようにあらゆる対象がモザイク状に平面化し、一点透視遠近法が解体している《茄子のある室内》(一九一一年)(図13)や《ピアノ・レッスン》(一九一六年)(図14)等を描いた、フォーヴィズムのアンリ・マティスは一九四九年の対話で、飛行機について次のように称揚している(なお、図14については、第4章「フォーヴィズムと自動車」の注47のジャン・コクトーの評言にも注目されたい)。

もし若ければ、私は飛行機で世界旅行をするでしょう。それは、驚異的だと思います。数時間で、インドに、中国に、南アフリカに滞在できると想像してご覧なさい。正に、奇跡です!(25)

図13 アンリ・マティス 《茄子のある室内》 1911年

図14 アンリ・マティス 《ピアノ・レッスン》 1916年

3 伝達機械・記録機械による時空間意識の変容

こうした移動機械による時空間意識の変容は、同じく一九世紀以降流通する各種の伝達機械・記録機械でも同様に発生する。

例えば、伝達機械としては、一八三八年にはサミュエル・モールスが符号による電信を発案し、一八七六年にはアレクサンダー・グラハム・ベルが電話を発明している。また、一九〇二年にはグリエルモ・マルコーニが無線による大西洋横断通信を達成し、一九〇六年にはレジナルド・フェッセンデンがラジオの一般放送を開始している。さらに、一八九五年にはヴィルヘルム・レントゲンがX線を発見している。

一方、記録機械としては、一八三九年にはルイ・ジャック・マンデ・ダゲールが白黒写真を公表し、一八六八年にはルイ・デュコ・デュ・オーロンが原色写真の紙定着に成功している。また、一八七八年にはエドワード・マイブリッジが連続写真を撮影し、一八八二年にはエティエンヌ=ジュール・マレーが多重露光写真を現像し、一八九五年にはオーギュストとルイのリュミエール兄弟が白黒映画を公開している。さらに、一八七七年にはトーマス・エディソンが円筒式蓄音機(フォノグラフ)を製作し、一八八七年にはエミール・ベルリナーが円盤式蓄音機(グラムフォン)を製造している。なお、一九二〇年代には映像と音声を同期したトーキー映画が流通し、一九三〇年代には原色映画が普及している。

そして、電信は時間と空間を無視し、電話は時間と空間を無化し、無線は時間と空間を無効化し、ラジオは時間と空間を等閑視し、X線は時間と空間を透視する。また、写真は時間と空間を採集し、映画は時間と空間を編成し、蓄音機は時間と空間を復元する。

つまり、電信は電線で繋がってさえいればどれだけ遠く離れた人とでも信号的に交信でき、電話はさらにそれを言葉で対話できるようにする。また、無線はその電線という物理的制約も失くし、ラジオは放送をどこでも同時に聴取できるようにする。さらに、X線は鉛以外のあらゆる物質の内部を透かして見せる。そして、写真はどれほど過去や遠方のものでも対象の外観を現出し、映画はそれがどのように運動するかも再現し、蓄音機はそれがどのような音声を発するかも再演する。その上、写真・映画・蓄音機は、時間的にも空間的にも事象の持続的一貫性を切断し、媒体上で個々の事象を自由に組み合わせることを可能にすると共に、現実にその媒体をいつでもどこでも同時に何度でも享受することを可能にする(26)。

こうして、伝達機械や記録機械は、本来の移動に必要な時間的・空間的制約を解消し、それぞれ異なる多様な場所の出来事を把握させることで、徐々に人々に自分が世界中に同時に遍在しているという意識をもたらす。特に、記録機械では、現在時点だけではなく、過去の空間も意識野に入ってくる。

また、伝達機械で、いつでもどこでも同じ出来事を受容できることになると、個々の場所や自分の居場所の固有性は失われる。さらに、記録機械で、いつでもどこでも何度でも同じ出来事を享受できることになると、時間の固有性も失われる。

その結果、こうした脱自然的な伝達機械や記録機械でも、観念上、本来全く隔絶している無数の独立的空間は全て、必要な本性的時間・空間を無視して結集させられ、やはり単一平面上で総覧的かつ錯綜的に接合される。すなわち、ここでも世界同時性的世界観が生起する。

例えば、ヴィクトル・ユゴーは、一八八一年のパリ国際電気博覧会における電信を見聞し、「電気は電信の創造により祖国にある種の拡大を生んだが、それは地球全体に拡張されるだろう(27)」と予言している。

これを引用しつつ、アラン・ベルトランとパトリス・カレは『妖精と侍女――一九・二〇世紀のフランス社会と電気の邂逅』(一九九一年)で、電信について次のように言っている。

電信は、空間世界を縮小すると共に、歴史を素晴らしく加速する。以後、大陸間の電信網は、新旧大陸の人々がほとんど「即時」に交信できる可能性をもたらした。最も重要なニュースを伝えるのは、いつも大西洋横断ケーブルだった。電気が、時間の新様式を開始し、相互交流を世界中に広げる。〔……〕そして、この新次元、この新空間と共にこそ、私達の近代の最初の時めきが告げられたのではないだろうか?(28)

また、マルセル・プルーストは「ゲルマントの方」(一九二一‐二二年)で、電話について、「この声の近さは、真の臨在だ――実際には離れているのに!(29)」と驚いている。

唐突な変化をもたらすこの素晴らしい魔法は、ほんの数瞬で私達の傍に話したい人を、目には見えないが臨在しているように出現させる。そして、その人は、自宅の机で、自分が住んでいる町(私の祖母の場合はパリ)で、私達とは異なる空の下で、私達とは必ずしも同じではない天候の下で、話をするまでは私達の知らない状況で、私達の知らない何かに専心しているのであるが、私達がふと呼び出した瞬間に、(その人を包む全状況と共に)私達の耳元に何一〇〇キロメートルも突然に運ばれてくるのである(30)。

さらに、マックス・ピカートは『沈黙の世界』(一九四八年)で、ラジオについて次のように告げている。

一人の人間が、ある家の前を通る。すると、窓からチャイコフスキーの交響曲が聞こえてくる。彼は、歩き続ける。すると、隣の家の窓からも再びチャイコフスキーの音楽が聞こえてくる。彼がどこへ行こうと、至る所に同じ音楽がある。音楽が、遍在している。まるで、彼は動かなかったかのように。まるで、彼は動いているにもかかわらず、常に同じ場所に留まっていたかのように。つまり、運動の現実が非現実化される。空間や時間に依存せずに、空気のように自明なものとして、ラジオの騒音は出現する(31)。

そして、トーマス・マンは『魔の山』(一九二四年)で、X線について次のように触れている。

地面が震動し、作動する電気がパチパチと唸る中で、ハンス・カストルプは前屈みになり、青白い窓を通してヨーヒム・ツィームセンの裸の骸骨を覗いた。胸骨と背骨が、一つの薄暗い軟骨の柱として現れた。手前の肋骨は、より薄い背後の肋骨と重なり合っていた。上方では鎖骨が左右に分かれて曲がり、肉体の柔らかで曖昧な膜の中に、ヨーアヒムの肩甲骨と上腕骨の基部がはっきりむき出しに見えた。胸腔は透明だったが、血管や、黒い斑点や、黒味がかった斑紋が認められた(32)。

また、海野弘は『現代美術』(一九八八年)で、写真について次のように語っている。

写真によって、互いに遠くへだたっているものが比較可能になった。過去のものと現在のものが比較され、東洋のものと西洋のものが比較されるというように、時間的、空間的へだたりが埋められる(33)。

さらに、ヒューゴー・ミュンスターバーグは『映画劇』(一九一六年)で、映画について、「それぞれ遠く離れており、物理的にはそれら全てに同時に立ち会えないはずの諸々の出来事が、私達の視野の中で融合する。丁度、私達自身の意識の中で融合するように。〔……〕私達の精神は散在し、其処彼処に存在できるが、見掛け上は一つの心的行為においてである。この内面における分散、この意識における諸状況の対照、この魂における相互遍在体験は、映画以外では決して実現されえなかった(34)」と分析し、次のように話している。

彼は誇らしげに航行する大型船の索具の傍に立ち、今リオデジャネイロの港に入っていくかと思うと、今度はマニラの港湾に入っていく。今日本の波止場で寛いでいるかと思うと、今度はインドの海岸に寄港する。今スエズ運河を通過するかと思うと、今度はニューヨークの摩天楼に帰港する。美しい幻想的な映像の中で、彼の世界旅行は一分もかからない。しかも、私達は彼のあらゆる希望と興奮を共に生きるのである(35)。

そして、トーマス・マンは『魔の山』で、蓄音機について次のように談じている。

彼は、男女の声楽家達の声を聴いたけれども、彼等を見た訳ではなかった。彼等の本体は、アメリカや、ミラノや、ウィーンや、ペテルスブルクに存在した(36)。

なお、これらの移動機械・伝達機械・記録機械による情報伝達の高速性や大量性を背景とする新聞も、世界中の多様で相互に無関係な事件を一枚の紙面上に総合することで全く異質な時間と空間を同面化し、観念上のパノラマ的知覚を喚起することになる。

例えば、マックス・ノルダウは『退化論』(一八九二年)で、新聞について次のように説いている。

今日では、最も田舎の村人でさえ、一世紀前の小国や二流国の総理大臣以上の広い地理的視野を持ち、より膨大で複雑な知的関心を有している。もし、彼が新聞さえ読んでいれば、それがいかに小さな地方新聞であっても、実際に介入したり関与したりすることなくただ一貫した広範な好奇心によって、地球上のあらゆる場所で生じている幾千もの出来事に参加できる。そして、彼は、チリの革命、東アフリカの戦争、北中国の虐殺、ロシアの飢饉、スペインの暴動、そして北アメリカの万国博覧会の話題に、同時に興味を持つのである(37)。

また、ジゼル・フロイントは『写真と社会』(一九七四年)で、新聞について次のように論じている。

新聞に写真が掲載されるようになったことはきわめて重要な出来事であった。それは人々の、世界に対する展望を一変させるような出来事だったのである。新聞に写真が載りはじめる前は、一般の人々には、自分が住んでいる街や村というような身近に起こったことしか、視覚的なものとして意識できなかった。言ってみれば、写真が窓を押し開けたのである。世間で有名な人々の顔は見慣れたものとなったし、世界中で起こった出来事が自分にとって無関係なことではなくなった。新聞の読者が世界に対する展望を拡大させて行くにつれて、世界は縮小しはじめたのである(38)。

そして、マーシャル・マクルーハンは一九七二年二月一四日の対話で、新聞について次のように評している。

現在の日刊新聞は、事件を瞬間的にカヴァーする通信社によって固められているという意味においては電気的といえます。それらの新聞をどのページでもいいから見てごらんなさい。そうすれば、そのページが切り貼りだということがおわかりになるでしょう。だれだってひとつの新聞の一部分を他の一部分を理解しようとして読むわけでないことは明らかです。読者は決してさまざまな部分の間に関連を探し求めたりはしません。しかし紙面ではすべてが反響しあい、すべてが共鳴しあっているのです。新聞というのは振動を起こし、重なりあっているものであって、いわば平たいモザイクの平面の上に誘い出された世界像なのです(39)。

4 移動機械・伝達機械・記録機械による時空間意識の変容

これらを要約して、スティーヴン・カーンは『時間と空間の文化』(一九八三年)で、移動機械・伝達機械・記録機械による時空間意識の変容について次のように説明している。

一八八〇年頃から第一次世界大戦の勃発にかけて、技術と文化における一連の凄まじい変化が、時間と空間についての思考と経験の従来とは異なる新しい様式を創造した。電話、無線電信、X線、映画、自転車、自動車、飛行機を含む技術革新が、この再適応の物質的基盤を構成した(40)。

また、デヴィッド・ハーヴェイは『ポストモダニティの条件』(一九九〇年)で、同じ問題を次のように解説している。

一九世紀末における、電信の出現と鉄道網の拡大、蒸気船の発展とスエズ運河の建設、無線通信の開始と自転車や自動車の旅行、これら全てが時間と空間の感覚を根本的方法で変化させた。またこの時期、一連の夥しい技術革新も次々にもたらされた。空間と運動についての新しい見方(写真や一点透視遠近法の限界の探究から生じた)が考え出され、都市空間の生産に応用され始めた。気球旅行や高所からの写真により、地表についての知覚は変化された一方、印刷と機械的複製の新技術は、ニュース、情報、文化的産物を隅々まで幅広く人々に行き渡らせた(41)。

こうした移動機械・伝達機械・記録機械による時空間意識の変容は、一九世紀後半から今日に至るまで継続的に発展している。その結果、もはやその変容された時空間意識の方が常態化している。

例えば、ジュール・ヴェルヌは『八〇日間世界一周』(一八七二年)で、「地球は、縮小した。今では、一〇〇年前より一〇倍速く地球を一周できるのだから(42)」と告げている。

また、フリードリヒ・ニーチェは『ツァラトゥストラはかく語りき』(一八八五年)で、「地球は小さくなり、その上を全てを小さくする末人が飛び跳ねる(43)」と嘆じている。

さらに、オスヴァルト・シュペングラーは『西洋の没落』第二巻(一九二二年)で、「合理主義と共に、それに続いて蒸気機関の発明があった。これが全てを転覆させた〔……〕。陶酔した魂は、空間と時間を飛び越えようと欲する。言うに言われぬ熱望は、際限なき遠さに駆り立てられる(44)」と宣している。

また、マルティン・ハイデガーは『存在と時間』(一九二七年)で、「今日、私達が多かれ少なかれ強いられて参加しているあらゆる種類の速力の増大は、遠隔性を克服するように駆り立てている。例えば、『ラジオ』によって、現存在は今日、日常的な環境世界を拡大するという方法で、現存在の感覚ではまだ見渡せない『世界』の距離を=除去することを実行している(45)」と述べている。

さらに、ヴァルター・ベンヤミンは「一方通行路」(一九二八年)で、「確かに、種としての人間は、何万年も前にその発達の終わりに達している。しかし、種としての人類は、その始まりに立っている。人類は技術において自然を組織し、この自然において人類は宇宙と、民族や家族におけるのとは異なる新たなかたちで接触する。スピードの経験を想起するだけで、充分である。スピードの力により、今や人類は時間の内部への予測不能な旅行の準備をしている。かつて高山や南の海岸でそうしたように、病人達はそこで出会うリズムから活力を得るだろう(46)」と語っている。

また、オルテガ・イ・ガセットは『大衆の反逆』(一九三〇年)で、「遠いものが近くにあり、不在のものが現前することは、各人の実存の地平を途方もない割合で拡大している。〔……〕速度は空間と時間から構成されているから、スピードもその構成要素に劣らず無意味ではあるが、しかしそれは空間と時間を無効にする役に立つ(47)」と話している。

さらに、カール・ヤスパースは『現代の精神的状況』(一九三一年)で、「日々の新聞の報道、旅行、映画とラジオによる大量の複製再現、これらによる時間と空間の技術的克服は、万人を万人に接触させることを可能にした。遠いもの、秘かなもの、驚くべきものは何もない。大事件と見なされる諸事件に、万人が立会うことができる(48)」と談じている。

また、ヴァルター・ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品(第二稿)」(一九三五‐三六年)で、「丁度、事物を自らに『より近付けること』が、現在の大衆の熱烈な関心事であるのと同様に、彼等には、あらゆる事象の一回性をその複製の受容を通じて克服しようとする傾向が存在する(49)」と説いている。

さらに、ジョルジュ・フリードマンは「技術的環境」(一九四二年)で、「映像の投影によるリズムと感覚の絶対的主人である映画が、映像の加速、減速、反転により、四次元の空間=時間を知覚させる一方、飛行機が、パリで朝食を取った後、ベルリンやローマ、さらにはモスクワやイスタンブールで夕食を取る人々の数を増加させている文明においては、時間概念は転覆されざるを得ない(50)」と論じている。

そして、ピエール・ティヤール・ド・シャルダンは『現象としての人間』(一九五五年)で、「昨今の鉄道や自動車や飛行機の発明により、昔は数キロメートルに過ぎなかった各人の物理的影響が、今や数百リーグに広がっている。それどころではない。電磁波の発見に代表される、生物学上の驚くべき事件のお陰で、各人は今後(能動的にも受動的にも)海と大陸の全体に同時に存在し――地球規模で拡張する(51)」と評している。

これに加えて、マーシャル・マクルーハンは『メディア論』(一九六四年)で、「西欧世界は、細分化と機械化の技術を用いる三千年に渡る外爆発の後で、今は内爆発している。機械時代の間、私達は自らの身体を空間に拡張していた。今日、一世紀以上の電子技術の後、私達は自らの中枢神経組織自体を地球規模で拡張し、私達の地球に関する限り、空間も時間も廃絶されている(52)」と断じている。

これらを要約して、ポール・ヴィリリオは、『電脳世界』(一九九六年)で、「世界は、私達の外にある前に私達の内にある。世界は、現実的に外に、地理の中に、空間=世界の中にあるが、世界についての私の意識の中にも存在している(53)」とし、次のようにまとめている。

中世の大勢の農民のように限定された地平空間に閉じ込められて生きている人は、数時間で地球の反対側に行く人が持つ世界についての意識と同じ意識を持ってはいない。メンタル・マッピング、つまり心的地図は、移動と伝達の革命と共に進化する。世界の果てに速く着けば着くほど、そこから速く戻れば戻るほど、私の心的地図は収縮する。ナポリに列車で着くのと同じ所要時間で東京に着くことは、私の世界を決定的に縮小した。私はもはや、東京に一四時間で着く前に持っていた心的な世界像を持つことはできない(54)。

こうした、実生活上の根本的で革命的な移動機械・伝達機械・記録機械による時空間意識の変容に対し、芸術家は感受性が鋭敏であればあるほど敏感に反応せざるをえない。

実際に、ピカソにブラックを紹介し、彼等との親密な交流の中でいち早く『キュビズムの画家達』(一九一二年)を著したギョーム・アポリネールは、「新精神と詩人達」(一九一八年)で、X線に次のように興奮している。なお、ここで言う「新精神(エスプリ・ヌーヴォー)」とは、移動機械・伝達機械・記録機械による時空間意識の変容とほぼ同義である。

しかし、本当に太陽の下に新しきもの全く無しか? 検討する必要があろう。何と! 私の頭は、X線で撮影された。私は、生きたまま自分の頭蓋骨を見た。これでも、新しきもの全く無しだろうか? 信じられるものか!(55)

また、アポリネールは同著で次のように檄している。

だから、私達は、芸術の素材と方法を構成するものに対し、想像を絶するほど豊富な自由を期待できる。今日、詩人達はこの万事に渡る自由の修業をしている。発想の領域における詩人の自由は、日刊新聞の自由に引けを取ることはありえないが、その日刊新聞は、一枚の紙面だけでも、最も多様な素材を扱い、最も遠い国々まで取材している。なぜ、詩人は少なくとも同程度の自由を持たないのか、そしてなぜ、電話、無線電信、飛行機の時代に空間に向き合ってより慎重にならねばならないのか、と自問される(56)。

これに関連して、ポール・ヴァレリーは「同時遍在性の征服」(一九三一年)で、時空間意識の変容の芸術への影響について次のように記述している。

現在の「美術」の制度や様式や用法の確立は、私達の時代とは全く異なる時代に、私達に比べて事物に対する作用能力が微弱な人々によってなされた。しかし、私達の技術手段、それらが達成する自由性や正確性、それらが招来する観念や習慣は、「美」の伝統産業における新しい非常に深甚な変化を確約する。あらゆる芸術の内に、もはや以前のような見方や扱い方ができず、近代的な知識や能力を前提にせざるをえない物理的部分が存在する。この二〇年来、物質も空間も時間も昔の通常の存在状態ではなくなっている。私達は、こうした大変化が芸術の技法全てを変革し、それにより発想自体にも影響し、遂には芸術の概念自体を驚異的に変容させるに至るだろうことを覚悟せねばならない(57)。

また、ピエール・フランカステルは『一九・二〇世紀における芸術と技術』(一九五六年)で、「スピードの発達は、人間の日常生活においては勿論、芸術においても重大な役割を演じている。一日中、誰もが高速移動を新たに経験しており、そしてこの移動の高速性が近代人のあらゆる認識能力を変容した。実際に、それはスピードや疾走する視覚についての直接経験のみならず、諸事物の関係の様々な認識にも及んでいる(58)」とし、次のように叙述している。

遠さと近さ、未来と過去は、従来と同じ概念では認識されなくなっている。私達の身体が時速一〇〇キロメートルで疾走する自動車の移動を測り慣れただけではなく、私達の精神も昔の人々には考えられない関係を諸事実や諸事件の間に確立する。その関係は、単なる概念の拡大だけではなく、認識の古い枠組自体を問題にする。つまり、スピードについての新しい測定は勿論その判断は、スピードと関連しつつ、現象の時間の中で、私達の因果関係の概念を変革する。昔ニュースが伝わったリズムと今日のラジオ放送のリズムを比較すれば、近代人が、五〇年前にはまだ有効だった知覚体系とはもはや何ら対応しない知覚体系を持ち、諸事象を関係付けていることが理解できるだろう。かなり早くから、芸術家達はこのスピードという身体的=精神的な価値の新しい理解を表現しようと試みてきた。既に、ターナーは有名な絵画《スピード、風、蒸気》を描いている。一八七五年以来、モネは蒸気機関車の詩情を描出している。詩人達も、スピードの陶酔を表現しようと試みた。今日では誰もが、直接経験の分野と同様に観念の分野でも、この新しい経験の直接的な影響下にある個別の諸事象を関係付けようと思念している。これに加えて、近代的な情報機器が私達に供給する具象的な映像の膨大な集積もある。毎日、写真は私達に運動中の対象の映像を与えている。映画は全体が、連続する映像の自動的な観賞の上に成立している。近代人が獲得したこのスピードの諸結果への適応は、芸術のあらゆる部分を変容した(59)。

5 「象徴形式」について

そもそも、芸術とは一体何だろうか?

この問題について、エルンスト・カッシーラーは『人間論』(一九四四年)で、「芸術は、実に象徴である(60)」と喝破している。

まず一般に、生物はそれぞれ種に固有の感受器官と反応器官が構成する、固定的な「環境世界(61)」(ヤーコプ・フォン・ユクスキュル)に閉じ込められている。これに対し、本能が壊れた「欠陥生物(62)」(アルノルト・ゲーレン)である人間は、環境「世界内存在(63)」(マルティン・ハイデガー)であると共に、環境「世界開放性(64)」(マックス・シェーラー)も有している。

カッシーラーは、この世界開放性の鍵を「象徴形式(65)」と見る。つまり、人間は感受系と反応系の間に象徴系を介在させ、「対象の似姿」ではなく「対象の概念のための乗物」(スザンヌ・ランガー)として(66)、抽象的・精神的内容を具体的・感性的形式で表現する象徴形式を能動的に形成する。そして、人間は外界の刺激に対し、直接的・受動的に反応するのではなく間接的・主体的に取捨選択することで、自然から自由になると同時に自然を制御する(67)。

例えば、カッシーラーは、ヴァールブルク文庫で講演した「精神科学の構築における象徴形式の概念」(一九二三年)で、象徴形式について次のように考察している。

「象徴形式」の下に理解されるべきは、ある精神的意味内容を具体的感覚記号に結合し、その記号を内面的に合致させる、あらゆる精神的エネルギーである。この意味において、言語や、神話的=宗教的世界や、芸術は、それぞれある特殊な象徴形式として私達に立ち現れる。なぜなら、これら全てにおいては、私達の意識が外的印象を受容するだけでは満足せず、あらゆる印象を自由な表現活動と結合し合致させようとする根本現象が顕著だからである。つまり、私達が事物の客観的現実と呼ぶものに対し、自己創造的なサインとイメージの世界が立ち現われ、自己充足と独自効力において対峙し自己主張するのである(68)。

現に、ブラックは『昼と夜』(一九五二年)で、象徴形式としての芸術について次のように洞察している。

現実は、詩の光に照らされて初めてその姿を現す。私達の周りでは、全てが眠っている(69)。

そして、この象徴形式の中でも、言語的「イデア」に先行する、図像的「イコン」(ハーバート・リード)としての造形芸術(70)、特に絵画こそは、最初に外界と内面を調節し、感情と思考を調整し、認識と行為を調律し、環境への適応を可能にする、人間文化の最も基礎的で根源的な象徴形式である。このことは、逆に言えば、もし外界の変化に対し適切な象徴形式を形成できない場合、人間は情緒不安定に陥ることになる。

例えば、ギオルギー・ケペッシュは『造形と科学における新しい風景』(一九五六年)で、象徴形式について次のように省察している。

一人の子供が、広大で孤独な悪夢じみた風景の中を、見知らぬ脅威が潜む影に向かって輪を回しながら走っていく――この近代美術によく見られる新しいイメージは、鑑賞者に二〇世紀を覆う情緒的不安を――未知の危険な世界に迷い込んだという感覚をよく表している。〔……〕自然の前例なき様相が立ち現れる時、旧来の私達の世界観は齟齬をきたす。つまり、その新しい領域が旧来の世界観には含まれないので、安定を失った私達は混乱しショックを受ける。使い古された過去のイメージやシンボルを無理に誤用して、怪物さえ生み出すかもしれない。それらを修正したり調整したりしつつ、私達は新しいミノトールや新しい迷宮を創造し、やがて新しい世界に根差した新しい意味やシンボルを発見するに至る。この造形の詩を意味で満たせない限り、この新しい世界を理に適った造形様式で享受する喜びは閉ざされている(71)。

その上で、ジークフリート・ギーディオンは、マーシャル・マクルーハンとエドマンド・カーペンターが編集した『コミュニケーションの探求』(一九六〇年)所収の「先史時代の芸術概念」で、「空間について最初に注目すべき事実は、その内空性――その中を対象が運動したり存在したりする内空性である。人間の創造力――新しい物事を発明し、感覚印象に精神的価値を与える、人間のほとんど神のような衝動――もまた、空間との関係において作用する。人間は自分を取り巻く内空性を認識し、それに精神的な形と表現を与える。空間を情緒の領域に引き上げるこの象徴化の効果は、空間概念と名付けられる(72)」とし、次のように論察している。

この空間概念は、人間と環境の関係を表象する。空間概念は、人間が直面する現実の精神的記録である。人間を取り巻く世界は、変化する。そのため、言わば人間はそれに形を与え、世界に対する自分の立場を造形的に表現する衝動に駆られる。〔……〕空間概念は、正に可視的環境世界における自動的な精神の記録である。空間概念は、普通その主体は知らぬまま、本能的に発達する。言わば、空間概念が宇宙や人間や永遠的価値に対する時代精神を把握させてくれるのは、正にその無意識的で衝動的な表明のためである。この空間に対する態度は、時には微かに、時には根本的に、絶えず変化する(73)。

一点透視遠近法もまた、こうした象徴形式としての空間概念の一つである。そして、エルヴィン・パノフスキーは「『象徴形式』としての遠近法」(一九二四-二五年)で、一点透視遠近法の精神的意味内容は西洋近世合理主義であると示唆している(74)。つまり、一点透視遠近法絵画は、一神教的キリスト教文明圏が創出した数学的・抽象的理性としての「思惟」主体が、死せる唯物的・機械的自然としての「延長」客体を睥睨する、ルネ・デカルト=解析幾何学式の主客分離的精神態度の象徴的=絵画的反映である(75)。

6 「象徴形式」としてのキュビズム

これに対し、キュビズムこそは、西洋近代技術主義の象徴形式である。つまり、様々な脱自然的な移動機械・伝達機械・記録機械による時空間意識の変容に対応し、人々の新たな日常的現実である近代的な世界同時性的世界観を最も明白に象徴化したものこそが、正に一点透視遠近法を分解し、正面と側面を同時に総合するキュビズムや、本来全く異質な諸要素を同一平面上に並置するコラージュに他ならない。

事実、移動機械・伝達機械・記録機械は、世界同時性的な時空認識をもたらす。その特徴は、観念上、あらゆる対象が同面化しつつ相互浸透することである。

例えば、ポール・ヴィリリオは『速度と政治』(一九七七年)で、移動機械による時空間意識の変容について次のように記述している。

大陸は移動するという地球物理学者ヴェゲナーと、陸地は地政学的に混戦するというマッキンダーに、奇妙にも同時代的に見出される大地の移動は、世界の縮小という土地的かつ技術的現象に道を譲った。今日、私達に人工的位相空間を浸透させている世界の縮小に。つまり、地球のあらゆる表面が相互に面と向き合っている(76)。

また、ルイス・マンフォードは『技術と文明』(一九三四年)で、伝達機械や記録機械による時空間意識の変容について次のように叙述している。

ルネサンス期には、空間と時間は、単一の体系内で相互に関係付けられていた。しかし、事象の座標軸は、言わば観者から少し離れた所に設けられた単一の枠組内に固定されたままであり、その体系に対する観者の存在は、無邪気に自明視されていた。今日、私達の実際の知覚と感情を象徴している映画では、時間と空間は、単にそれら自身の座標軸上で相互に関係付けられているだけではなく、観者の位置により画面はある程度定位されるとはいえ、もはや固定されずに遊動できるようになった観者との関係においても相互に関係付けられている。映画は、クローズ・アップとロング・ショット、変化する事象と常在するカメラ・アイ、常に時間を通して見られる空間的形態、相互浸透する事物を表象する能力、即時通信でも同様に生じるが――遠隔の環境を同時的に並置できる能力、さらには、歪曲や幻覚等の主観的要素を表象できる能力を備えている(77)。

一方、キュビズムも、一点透視遠近法に基づく三次元性を解体し、あらゆる対象を同面化すると共に相互浸透させる。その意味で、キュビズムは、同時代の近代技術の発達がもたらした世界同時性的な外界認識を象徴的に内面化し昇華しようとする試みと解せる。

例えば、ジークフリート・ギーディオンは『空間・時間・建築』(一九四一年)で、象徴形式としてのキュビズムについて次のように触れている(なお、縦・横・高さの三次元に時間の要素を加えた四次元は、造形上は異時同図法的な二次元として表象されることに留意されたい)。

キュビズムは、ルネサンス的遠近法と断絶している。キュビズムは、対象を相対的に眺める。つまり、複数の視点から眺めるのであり、そのどの視点も絶対的権威を持っていない。そして、そのように対象を分析しながら、あらゆる側面から――上からも下からも、内からも外からも――同時的に対象を見る。キュビズムは、対象の周りを巡り、対象の中に入り込む。こうして、幾多の世紀に渡り構成的事実として有効であったルネサンスの三次元に、第四の次元――時間が付加される。〔……〕複数の視点から対象を表象することは、近代生活に密接に関係する一つの原理――同時性を導入する(78)。

また、ピエール・フランカステルは『一九・二〇世紀における芸術と技術』で、象徴形式としてのキュビズムについて次のように示唆している。

近代世界における機械的発達と美的発達の平行関係は、確かである。例えば、映画は日々、私達の目と精神に急速な諸関係の遊戯を受容し解釈する訓練をさせている。モンタージュ、つまり並置的結合の概念は、今日の絵画、彫刻、建築の理解の基盤でもある。代弁すれば、キュビズムが表現しようと試みた対象造形の新しい概念は、もはやある限定された位置や視点からの模写ではなく、到着点ではなく出発点として着想された対象の複合的性格の分析である(79)。

さらに、マーシャル・マクルーハンは『メディア論』(一九六四年)で、象徴形式としてのキュビズムについて次のように暗示している。

この映画誕生の瞬間にこそ、キュビズムが生起した。〔……〕換言すれば、キュビズムは、二次元の中に内面と外面、天面と底面、背面と前面等々を表現することで、遠近法の錯覚を廃し、全体の同時的知覚を取る(80)。

また、スティーヴン・カーンは『時間と空間の文化』(一九八三年)で、象徴形式としてのキュビズムについて次のように読解している。

クロノフォトグラフィと映画は、どれほど間接的であれ、キュビズムの空間表現の方法や、連続する複数の視点の統一的構成として時間の中で対象が展開する感覚を表現する方法に、何らかの影響を及ぼしたことは間違いない。X線は、キュビズムが固体の内部を表現することに、何らかの関係を持ったはずである(81)。

さらに、飯島洋一は『光のドラマトゥルギー』(一九九〇年)で、象徴形式としてのキュビズムについて次のように解読している。

いうまでもなく、キュビスムの絵画とは、対象(オブジェ)を立体的に捉えようとするもので、本来見えないはずの対象(オブジェ)の裏面、側面までを同時的に知覚し、同一画面上に重層化させる行為だ。いわば〈視る〉という呪縛性から逃れられなかった遠近法への反逆であり、その結果、画面はきわめて多視点的、表象的なものと化してゆく。こうして、ここでは前章でも述べた、大衆のための視覚装置である〈映画〉を思い起こすべきであろう。さらにいえば、対象の正面と背後を同時的に見ることは、対象を〈透明化〉させることと同義語にほかならない。まさに光の速度で、対象を同時的に移動して見るということだ。こうした発想の背後には、鉄道、飛行機はもとより、無線、電信、電話などによって、地球の二極点を同時的に感受する、知覚のパノラマ性をすでに獲得していることになる。ピカソ、あるいはブラックがキュビスム絵画を発明し、まったく異なる時間や空間を同一平面上に集めパピエ・コレを発見したのも、これと同じ意味によるのである(82)。

そして、服部桂は『メディアの預言者――マクルーハン再発見』(二〇〇一年)で、象徴形式としてのキュビズムについて次のように総括している。

その時代、X線が外側から内側を見ることを可能にし、動力飛行機の発明によって地図は平面から三次元に一気に拡張され、映画の発明による動的な空間表現が可能になることで、ルネッサンス以来の一つの固定的な視点から空間を表現する立場は大きな挑戦を受けていた。キュービズムは結局、十九世紀末から二十世紀初頭にかけての、空間認識を大きく変えるメディアの発明によって生じた感性の歪みを、いち早く形にして表現したものと考えられている(83)。

実際に、パブロ・ピカソは一九三五年の声明で、キュビズムについて次のように明記している。ここで彼の言う「自分達の内にあるもの」こそが、移動機械・伝達機械・記録機械による時空間意識の変容と推定できる。

絵画は、生物のように命を生き、私達が日々の生活から受ける変化を被る。これは、全く自然である。なぜなら絵画は、それを見る人間を通じてのみ生きるからである。〔……〕私達がキュビズムを発明した時、キュビズムを発明しようなどという意図は全くなかった。私達はただ単に、自分達の内にあるものを表現したかったのである(84)。

また、ピカソは一九四四年頃の会話で、コラージュについて次のように明言している。この発言には、そうした移動機械・伝達機械・記録機械による時空間意識の変容に対する心的動揺と象徴的再適応を判定できる。

もし、一片の新聞紙が一本の瓶になりうるなら、そのことは、新聞紙と瓶の両方に関しても何かを私達に考えさせてくれる。この置き換えられた対象は、自分のものとは異なる世界に入り込み、そこで幾分その異様さを留める。そしてこの異様さこそ、私達が人々に考えさせたかったものであった。なぜなら、私達の世界は非常に異様になりつつあり、全く確信の持てないものになりつつあることに、私達ははっきりと気付いていたからである(85)。

さらに、ジョルジュ・ブラックも一九五四年の対談で、キュビズムについて次のように公言している。ここで彼の言及する「新しい空間」こそ、世界同時性的世界観と特定できる。

私を大いに惹付けたこと――キュビズムの主要な方針でもあったのだが――それは、自分が感受した新しい空間の具体化であった(86)。

7 キュビズムと近代芸術

これに関連して、キュビズムの影響を受けた芸術運動には、移動機械・伝達機械・記録機械による時空間意識の変容と自らの制作を関連付ける証言を非常に数多く見出せる。

例えば、《光線派の赤と青(海岸)》(一九一一年)(図15)を描いた光線派のミハイル・ラリオーノフは、《汽車の上を越える飛行機》(一九一三年)(図16)を描いた妻ナターリヤ・ゴンチャローヴァと連名の「光線派と未来派――宣言」(一九一三年)で、次のように叫んでいる。

生活のための芸術を。そしてさらに――芸術のための生活を! 私達は叫ぶ。近代の輝かしき様式全体――私達のズボン、上着、靴、路面電車、自動車、飛行機、大蒸気船――は、魅力的であり、画期的であり、全世界史において比類なきものである(87)。

図15 ミハイル・ラリオーノフ 《光線派の赤と青(海岸)》 1911年

図16 ナターリヤ・ゴンチャローヴァ 《汽車の上を超える飛行機》 1913年

また、《都市の同時的な窓》(一九一二年)(図17)や《太陽・塔・飛行機:同時性》(一九一三年)(図18)を描いた、オルフェウス派のロベール・ドローネーは、『キュビズムから抽象芸術へ』(一九五七年)で次のように述懐している。

歴史上、実際に物の考え方が変わった。そこで、技法も、見方も変わった(88)。

図17 ロベール・ドローネー《都市の同時的な窓》1912年

図18 ロベール・ドローネー《太陽・塔・飛行機:同時性》1913年

さらに、《列車の中の悲しげな青年》(一九一一年)(図19)や《階段を降りる裸体》(一九一二年)(図20)を描き、当初オルフェウス派に分類されていたマルセル・デュシャンは、一九六四年の講演「私自身について」の草稿で次のように告白している。

一九一二年一月に描いたこの《階段を降りる裸体》の最終版は、私の精神における多様な関心が収斂したものです。その関心とは、まだ幼年期の映画とか、フランスのマレーやアメリカのイーキンズやマイブリッジの多重露光連続写真(クロノフォトグラフィ)における位置取りの静止的分割とかです(89)。

図19 マルセル・デュシャン《列車の中の悲しげな青年》1911年

図20 マルセル・デュシャン 《階段を降りる裸体》 1912年

また、《鉄道交差》(一九一九年)(図21)や《都市》(一九一九年)(図22)を描いた円筒体派のフェルナン・レジェは、一九三六年の討論で次のように挑発している。

どんな種類の再現的芸術を、これらの人々に押しつけようとするのだろうか? 彼等が毎日、映画、ラジオ、莫大な写真や広告掲示版に晒されている時に? いかにして、千倍も芸術的であるこうした膨大な近代的機械に対抗できるだろうか?(90)

図21 フェルナン・レジェ 《鉄道交差》 1919年

図22 フェルナン・レジェ 《都市》 1919年

さらに、《介入主義の表明》(一九一四年)(図23)や《未来派べチューダ礼讃》(一九一五年)(図24)を描いたカルロ・カッラを擁する、未来派のフィリッポ・トンマーゾ・マリネッティは、「未来派創立宣言」(一九〇九年)で「時間と空間は、昨日死んだ。我々は既に遍在する永遠の速度を創造したのだから、既に絶対の中に生きている(91)」と宣言し、「無線想像力と自由な状態にある語」(一九一三年)で次のように吠えている。

未来派は、偉大な科学的発見により生じた、人間の感受性の完全な刷新に基づいている。今日、電信、電話、蓄音機、鉄道、自転車、自動二輪車、自動車、大西洋横断船、飛行船、飛行機、映画、大日刊新聞(世界の一日の総合)を利用する人々は、こうした多様な伝達、交通、情報の形式が、自らの精神に決定的な影響を与えるとは考えていない(92)。

図23 カルロ・カッラ 《介入主義の表明》 1914年

図24 カルロ・カッラ 《未来派べチューダ礼讃》 1915年

さらに、《脱自然的物質 破壊Ⅱ》(一九二三年)(図25)を描いた新造形派のテオ・ファン・ドゥースブルフは、「様式への意志――人生、芸術そして科学技術の再建」(一九二二年)で次のように確言している。

私達の日常生活の営みにおいて、私達が用いる電信、電話、急行列車、自動車、飛行機等の機械が、どれほど自然力を征服し、空間=時間を克服して見せるか、誰もが知っている。自分の世界の主人になるという、人間の原始的な古い夢が、次第に実現されている。宇宙力の完全な征服を通じてのみ、原始的・神話的人間は、宇宙的人間になる(93)。

図25 テオ・ファン・ドゥースブルフ《脱自然的物質 破壊Ⅱ》1923年

また、《「H」爆弾の写真のあるコンポジション》(一九五二年)(図26)を描いた純粋派のル・コルビュジエは、『四つの交通路』(一九三九年)で次のように断言している。

機械時代の申し子「スピード」は、世界を変容する。スピードは、数世紀を通じて獲得され、そのテンポが人や馬の歩速に基づく習慣を完全に転覆する。鉄道、船舶、飛行機、電信、ラジオ等の速力は、従来の私達のあらゆる世界観を転覆する(94)。

図26 ル・コルビュジエ 《「H」爆弾の写真のあるコンポジション》 1952年

そして、《宇宙の誕生》(一九三三年)(図27)を描いた構成派のアントワーヌ・ペヴスナーは、弟ナウム・ガボと連名の「現実主義宣言」(一九二〇年)で次のように強調している。

空間と時間は今日私達にとって生れ変わった。空間と時間は生活の基盤であり、それゆえ芸術の構成の基盤である唯一の形式である。〔…〕私達の世界の知覚を空間と時間の形式において実現することが、私達の絵画的・彫刻的芸術の唯一の目的である(95)。

図27 アントワーヌ・ペヴスナー 《宇宙の誕生》 1933年

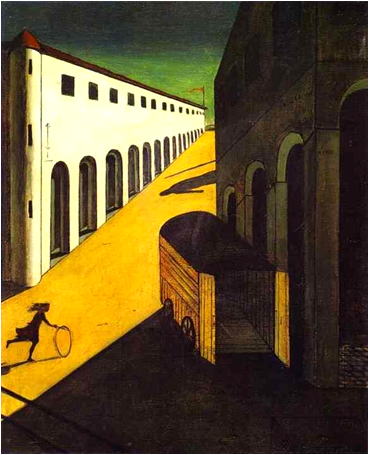

これに加えて、こうした世界同時性的世界観の別の象徴表現が、ジョルジョ・デ・キリコの「形而上絵画」と推理できる。

つまり、《苦しみの朝》(一九一二年)(図28)や《街路の憂愁と神秘》(一九一四年)(図29)に典型的な、デ・キリコの「消失点の複数化」や「遠近法の誇張化」は、人々が各種の移動機械・伝達機械・記録機械により、もはや自らの生活空間を一点透視遠近法的世界観では把握できなくなった事態の暗示的形象と判読できる。

また同様に、デ・キリコのそうした形而上絵画に頻出する脈絡のない雑多な対象の組合せも、本来異質で多様な時間と空間を同時に配置する世界同時性的世界観のもう一つの象徴的表象と判定できる。

事実、デ・キリコは「ある休暇」(一九一二年頃)で、蒸気鉄道を次のように賛美している。

太陽が天の弧の中心に達した時、新しい時計が市の鉄道駅に献呈された。誰もが泣いた。汽車が激しく汽笛を鳴らして通過した。祝砲が轟いた。ああ、それはとても美しかった(96)。

図28 ジョルジョ・デ・キリコ 《苦しみの朝》 1912年

図29 ジョルジョ・デ・キリコ《街路の憂愁と神秘》1914年

そうであれば、デ・キリコを自分達の先駆者として称揚した超現実派(シュールレアリズム)が重視した、「解剖台の上のミシンと洋傘の偶然の出会い(97)」に要約される「デペイズマン」の手法もまた、異質的多様性の同時配列として、同様の世界同時性的世界観の詩的反映と読解できる。

実際に、超現実派のアンドレ・ブルトンは、「超現実派第一宣言」と同年の「現実僅少論序説」(一九二四年)で、無線を次のように賞賛している。

無線、これはごく最近私達の語彙に入った言葉である。この言葉の流行は、余りにも急速だったので、そこに私達の時代の夢が大いに映じられていないこと、私達の精神の特に新しく非常に稀有な決意の一つが表明されていないことはありえない。〔…〕無線電信、無線電話、無線想像力などとも人は言う。こうした帰納は安直だが、私に言わせれば、これもまた許される。人間による発明や発見、私達以前には誰も全く考えも付かなかった事柄を認識し、所有する、かつてはごく僅かしか私達に賦与されなかったこの能力は、私達を途方もなく当惑させる(98)。

さらに、ブルトンは「森のなかのように」(一九五一年)で、映画を次のように賞揚している。

私達は当時、映画に、それがどのようなものであれ、抒情的要求の強い内容しか見ていなかったが、それは大量かつ偶然に掻き混ぜられたものだった。私が思うに、私達が映画で、残りの全てに関心を失うほど、最も高く評価していたのは、そのデペイズマンの能力だった(99)。

そして、自分こそが本当の超現実派だと嘯き、《ペルピニャンの鉄道駅》(一九六五年)(図30)を描いたサルヴァドール・ダリもまた、一九六六年の対話で、蒸気鉄道を次のように礼讃している。なお、図27・図28・図29・図30に共通する「X」字型構図の「遠近法の誇張化」には、いずれも世界同時性的世界観を看取できる。

残るは、唯一つのことしかないだろう。私がペルピニャンの鉄道駅のド真ん中で得た、霊感である。〔……〕遂に私達は、絵画から飛び出る映像をもたらし、あるいは逆に、絵画へ深く飛び込む印象を与える、機械によって産出される三次元を獲得できるだろう。ベラスケスとフェルメールの後では、誰もが空間的幻覚をこれ以上進歩させることはできないと信じていた。私達は、極限に達していたのだ。今日では、私達は空間の中に、そこに存在しない映像を実際に出現させることができる。この手法は、画家達に新しい客観的現実を描く趣味を再び与えるだろう……(100)。

図30 サルヴァドール・ダリ《ペルピニャンの鉄道駅》1965年

以上のように、近代技術は「有機的自然の限界からの解放」をもたらす。現実に、移動機械や伝達機械や記録機械は時空間意識を変容させる。そして、そうした近代技術による時空間意識の変容が招来する世界同時性的世界観に最も適合的な象徴的造形表現が、キュビズムと同定できる。

従って、キュビズムは、何か特定の一つの近代技術の絵画的反映であるというよりも、むしろそうした近代技術全般が普通化した状況そのものの象徴的反映と解釈できる。

また、キュビスト達の多くが、アフリカなどの非西洋文明圏の絵画や彫刻に注目したのは、そうした一点透視遠近法的世界観とは異なる世界観の見本を求めた現れと理解できる。ただし実際には、キュビズムにおける主客融合性は、一点透視遠近法的主客分離性を一旦経過している点で、非西洋文明圏の単なる主客未分離性とは似て非なるものであることに注意したい。

マクシミリアン・ソールは『地理学と社会学の接点』(一九五七年)で、近代技術による時空間意識の変容について次のように指摘している。

今や、地理学者の目にはどんな国も他の国から遠く離れてはいない。位置関係は、もはや昔と同じではない。あるいは、少なくとも昔とは異なる考えをせねばならない。〔……〕一つの国の中でも、周辺の諸地域は中心に引寄せられ、より国家の全生命活動に積極的に参加し、全く地方性を失っていく。外的侵入の危険性は、都心でも国境と同じほど大きい。以後、高度や地形のため相対的孤立状態に置かれていた辺境も、完全に交通流に開かれる(101)。

また、アラン・コルバンは前掲の『妖精と侍女』の序文で、近代技術による時空間意識の変容について次のように主張している。

突然、電気の生んだ最初の表象的変革である電信は、世界を再編し縮小することに貢献した。この変革は、交通革命、つまり人間や商品の移動の加速化と同時期であった。要するに、当時電気は速力を象徴していた。電気だけのためではないが、電気により、生活のテンポは知らぬ間に激変し、地球上の出来事に注がれるまなざしは変更された。なぜなら、電気の貢献は、人間の行動の領域を広げリズムを加速するという同じ目的に向かう諸変革と連動していたからである(102)。

そうであるならば、近代技術による時空間意識の変容が通常化するにつれて、その反映であるキュビズムは、たとえ当初どれだけ酷く拒絶されても、やがて人々からその絶対的現実感を絶賛されるだろう。そして、その様式的特徴である一点透視遠近法の破綻は、必ず後続の近代画派達の基本的な造形言語となるはずである。

同時に、この脱自然的な動態的・抽象的な世界同時性的世界観という新しい日常的現実は、従来の自然主義的な静態的・具象的な一点透視遠近法に基づくルネサンス的リアリズムでは、本質的に適確に描出することができない。その意味で、近代技術による時空間意識の変容が常態化するにつれて、次第にルネサンス的リアリズムが旧来の権威を失墜し、近代絵画の本流から没落せざるを得なかったことには、確かに歴史的必然性を確認できる。

【註】引用は適宜、既訳のあるものは参考にさせていただいた上で拙訳している。

(1)Louis Vauxcelles, “Braque à la Galerie Kahnweiler” (1908), in Edward Fry (ed.), Le cubisme, Bruxelles, 1966, p. 50. 邦訳、エドワード・F・フライ『キュビスム』八重樫春樹訳、美術出版社、一九七三年、七三‐七四頁。

(2)Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris, 1937; nouvelle édition, Paris, 1978, p. 300. 邦訳、ジョン・リウォルド編『セザンヌの手紙』池上忠治訳、美術公論社、一九八二年、二三六頁。

(3)Daniel Henry, Der Weg zum Kubismus, München, 1920. 邦訳、D・H・カーンワイラー『キュビスムへの道』千足伸行訳、鹿島出版会(SD選書)、一九七〇年等。

(4)Werner Sombart, Die Zahmung der Technik, Berlin, 1935, p. 10. 邦訳、W・ゾムバルト「技術の馴致」『技術論』阿閉吉男訳、科学主義工業社、一九四一年、一四頁。

(5)Cited in Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, München, 1977; Frankfurt am Main, 2000, p. 52. 邦訳、ヴォルフガング・シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』加藤二郎訳、法政大学出版局、一九八二年、七〇頁に引用。

(6)大岡信「技術時代の美術」『肉眼の思想』中央公論社(中公文庫)、一九七九年、二四頁。

(7)James Joyce, Dubliners, London, 1914; Penguin edition, 1967, pp. 44-45. 邦訳、ジョイス『ダブリンの市民』結城英雄訳、岩波文庫、二〇〇四年、八〇頁。

(8) Cited in Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, p. 36. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』五〇頁に引用。

(9)P・P・エヴァルト編『技術と自然科学的世界像』永野皓二・石黒森太郎・勝谷在登訳、白揚社、一九四〇年、二六九頁。

(10)Bernard Denvir, The Impressionists at First Hand, London, 1987, p. 68. 邦訳、バーナード・デンヴァー編『素顔の印象派』末永照和訳、美術出版社、一九九一年、六八頁。

(11) Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, p. 40. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』五五頁。

(12)Stefan Zweig, Die Welt von Gestern: Erinnerungen eines Europäers, Stockholm, 1944; Wien, 1952, p. 181. 邦訳、シュテファン・ツヴァイク『昨日の世界(Ⅰ)』原田義人訳、みすず書房、一九九九年、二八七頁。

(13)室伏高信『銀座風景――高度文明解明』夜明け社、一九三一年、一七頁。

(14)Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, p. 39. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』五四頁。

(15)Guy Debord, La Société du spectacle, Paris, 1967; Paris, 1992, p. 130. 邦訳、ギー・ドゥボール『スペクタクルの社会』木下誠訳、平凡社、一九九三年、一八一頁。

(16)Blaise Cendrars, “La Fin du monde” (1919), in Œuvres complètes, II, Paris: Le Club français du livre, 1969, p. 22. 邦訳、ブレエズ・サンドラルス「世界の終り」『サンドラルス抄』飯島正訳、関井光男監修、ゆまに書房、一九九四年、八一頁。

(17)Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, p. 38. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』五二頁。

(18)Heinrich Heine, “Lutezia” (1854) , in Heinrich Heine, XI, Berlin: Akademie-Verlag, 1974, pp. 181-182. 邦訳、ハインリヒ・ハイネ『ルテーチア』木庭宏・宮野悦義・小林宣之訳、松籟社、一九九九年、二八二‐二八三頁。

(19)John Ruskin, Modern Painters, III, London, 1856; Kessinger edition, 2005, pp. 288-289. 邦訳、ジョン・ラスキン『風景の思想とモラル』内藤史朗訳、法蔵館、二〇〇二年、二八一頁。

(20)Jean Baudrillard, La Transparence du mal, Paris, 1990, p. 77. 邦訳、ジャン・ボードリヤール『透きとおった悪』塚原史訳、紀伊國屋書店、一九九一年、九七‐九八頁。

(21)Stéphane Mallarmé, “La Dernière Mode, Huitième livraison” (20 décembre 1874), in Œuvres complètes, II, Paris: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2003, pp. 650-651. 邦訳、ステファヌ・マラルメ「最新流行 第8号」『マラルメ全集(Ⅲ)』松室三郎・清水徹・渡辺守章・菅野昭正・阿部良雄編、筑摩書房、一九九八年、一六〇頁。

(22)Valery Larbaud, “Europe” (1913), in Œuvres, Paris: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1958, p. 71 (1908 version, p. 1172). 邦訳、ヴァレリー・ラルボー「ヨーロッパ」『A・O・バルナブース全集』岩崎力訳、河出書房新社、一九七三年、五四頁。

(23)Guillaume Apollinaire, “Les Fenêtres” (1913), in Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916, Paris, 1918; Paris, 1966, p. 26. 邦訳、ギョーム・アポリネール「窓」渡邊一民訳、『アポリネール全集』鈴木信太郎・渡邊一民編、紀伊国屋書店、一九六四年、五七〇頁。

(24)James Joyce, Ulysses, Paris, 1922; Oxford: Oxford University Press, 1993, p. 112.

(25)Henri Matisse, Écrits et propos sur l’art, Paris, 1972, p. 236. 邦訳、マティス『画家のノート』二見史郎訳、みすず書房、一九七八年、二八四頁。

(26)なお、一九二七年には電子式白黒テレビが開発され、一九五四年にはアメリカでカラーテレビの本放送が開始されている。また、一九三五年には磁気録音式プラスチックテープレコーダーが市販され、一九五六年にはビデオテープレコーダーが商業化されている。

(27)Alain Beltran/Patrice A. Carré, La fée et la servant: la société française face à l’électricité, XIXe-XXe siècle, préface d’Alain Corbin, Paris, 1991, p. 44. 邦訳、A・ベルトラン/P・A・カレ『電気の精とパリ』松本栄寿・小浜清子訳、玉川大学出版部、一九九九年、三七頁。

(28)Ibid., p. 431. 邦訳、同前、三六‐三七頁。

(29)Marcel Proust, “Le côté de Guermantes, I,” in À la recherche du temps perdu, III, Paris: Gallimard, 1988, p. 432. 邦訳、マルセル・プルースト『失われた時を求めて(4) 第三篇 ゲルマントのほう(Ⅰ)』井上究一郎訳、筑摩書房(ちくま文庫)、一九九三年、二二一頁。

(30)Ibid., p. 431. 邦訳、同前、二一九‐二二〇頁。

(31)Max Picard, Die Welt des Schweigens, Erlenbach-Zürich, 1948; dritte Auflage, 1959, p. 213. 邦訳、マックス・ピカート『沈黙の世界』佐野利勝訳、みすず書房、一九六四年、二四一頁。

(32)Thomas Mann, Der Zauberberg: Roman, Berlin, 1924; Frankfurt am Main, 2002, pp. 330-331. 邦訳、トーマス・マン『魔の山(上)』高橋義孝訳、新潮社(新潮文庫)、一九六九年、三七二頁。

(33)海野弘・小倉正史『現代美術――アール・ヌーヴォーからポストモダンまで』新曜社、一九八八年、一九頁。

(34)Hugo Münsterberg, The Photoplay: A Psychological Study, New York, 1916, pp. 106-107. 邦訳、ミュンスタアベルヒ『映画劇――その心理学と美学』久世昂太郎訳、大村書店、一九二四年、一〇九‐一一〇頁。

(35)Ibid., p. 101. 邦訳、同前、一〇三頁。

(36)Mann, Der Zauberberg, p. 974. 邦訳、トーマス・マン『魔の山(下)』高橋義孝訳、新潮社(新潮文庫)、一九六九年、五一五頁。なお、ジェイムズ・ジョイスは『ユリシーズ』(一九二二年)で、蓄音機について次のように談じている。「お墓や家庭に、一台ずつ蓄音機を備えよう。亡くなった曾祖父さんをかけてみようザザザーッ! もしもしもしこりゃ嬉しいわいザザザーッ嬉しいわいまた会えるとはもしもし嬉しいコプススス。写真で顔を思い出すように、声を思い出せる」(James Joyce, Ulysses, Paris, 1922; Oxford: Oxford University Press, 1993, p. 109. 邦訳、ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ④‐⑥』柳瀬尚紀訳、河出書房新社、一九九七年、一三一頁)。

(37)Max Nordau, Degeneration, London, 1895, p. 39. 邦訳、Max Nordau『現代の墮落』中島茂一訳、大日本文明協会、一九一四年、四八頁。

(38)Gisèle Freund, Photographie et société, Paris, 1974. 邦訳、ジゼル・フロイント『写真と社会――メディアのポリティーク』佐復秀樹訳、御茶の水書房、一九八六年。

(39)エクスプレス誌編『現代との対話(Ⅰ)――18人の知性は語る』内海利朗・気賀沢芙美子訳、早川書房、一九七八年。

(40)Stephen Kern, The Culture of Time and Space 1880-1918, Cambridge: Harvard University Press, 1983, p. 1. 邦訳、スティーヴン・カーン『時間の文化史』浅野敏夫訳、法政大学出版局、一九九三年、一頁。この指摘を受けて、海野弘は『現代美術』で、「時間と空間についての決定的に新しいモードが世紀末から第一次大戦にかけてあらわれる。これが〈モダン〉である」と展望している(海野弘・小倉正史『現代美術』一七頁)。

(41)David Harvey, The Condition of Postmodernity, Oxford, 1989, p. 264. 邦訳、デヴィッド・ハーヴェイ『ポストモダニティの条件』吉原直樹監訳、青木書店、一九九九年、三三七‐三三八頁。

(42)Jules Verne, Le tour du monde en quatre-vingts jours, Paris, 1872, Paris, 1977, p. 27. 邦訳、ジュール・ヴェルヌ『八十日間世界一周』鈴木啓二訳、岩波書店(岩波文庫)、二〇〇一年、三一頁。なお、鈴木啓二は世界同時性的世界観について次のように解説している。「旅における距離の観念が後退し、旅が、それに要する時間によってとらえられるようになる。所要時間そのものも、技術的進歩とともに限りなく短縮されていく。つまりは、世界が小さくなっていく。そしてそのことはとりもなおさず、複数の異なる空間を同時的に所有する可能性がひろがったということを意味していた。〔……〕「小さくなった」世界を隅々まで探査し、それらについての知識を手に入れること。いってみれば、世界をあたかもカタログやアルバムのようにとらえ、その様々に異なる空間や様々な驚異を、瞬時にして所有すること。コンピューターの画面上に、今現在の、様々な世界の空間を瞬時にして呼び出し「所有」するという、あの現代的感覚の端緒が既にここに認められる。そしてそれは、当の旅行者以上に、旅行者の書いた手記や、旅行を題材にした物語を読む人間たちを、より強く支配していた感覚であっただろう」(鈴木啓二「解説」同前、四五七頁)。

(43)Friedrich Nietzsche,“Also sprach Zarathustra” (1885), in Nietzsche’s Werke, I, VI, Leipzig: C. G. Naumann, 1899, p. 19. 邦訳、ニーチェ『ニーチェ全集(9)ツァラトゥストラ』吉澤傳三郎訳、理想社、一九六九年、三〇頁。

(44)Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, II, München, 1922; München, 1972, pp. 1188-1189. 邦訳、O・シュペングラー『西洋の没落(2)』村松正俊訳、五月書房、一九八九年、四一〇頁。

(45)Martin Heidegger, Sein und Zeit, Halle, 1927; Tübingen, 1949, p. 105. 邦訳、マルティン・ハイデッガー『存在と時間(上)』桑木務訳、岩波書店(岩波文庫)、一九六〇年、二〇二頁。

(46)Walter Benjamin, “Einbahnstraße” (1928), in Gesammelte Schriften, IV (I), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972; Sechstes Tausend, 1981, p. 147. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「一方通行路」『ベンヤミン・コレクション(3)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、一九九七年、一四〇頁。

(47)José Ortega y Gasset, The Revolt of the Masses, London, 1963, p. 29. 邦訳、オルテガ・イ・ガセット「大衆の反逆」『オルテガ著作集(2)』桑名一博訳、白水社、一九九一年、八四頁。

(48)Karl Jaspers, Die geistige Situation der Zeit, Berlin, 1931, pp. 42-43. 邦訳、カール・ヤスパース『ヤスパース選集(28)現代の精神的状況』飯島宗享訳、理想社、一九七一年、六六頁。

(49)Walter Benjamin, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Zweite Fassung)” (1935-36), in Gesammelte Schriften, VII (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989, p. 355. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、一九九五年、五九二‐五九三頁。

(50)Georges Friedmann, Sept études sur l’homme et la technique, Paris, 1966, pp. 60-61. 邦訳、ジョルジュ・フリードマン『技術と人間』天野恒雄訳、サイマル出版会、一九七三年、五七頁。

(51)Pierre Teilhard de Chardin, Le Phénomène humain, Paris, 1955, pp. 266-267. 邦訳、テイヤール・ド・シャルダン『現象としての人間』美田稔訳、みすず書房、一九六九年、二八六頁。

(52)Marshall McLuhan, Understanding Media, New York, 1964, p. 3. 邦訳、マーシャル・マクルーハン『メディア論』栗原裕・河本仲聖訳、みすず書房、一九八七年、三頁。

(53)Paul Virilio, Cybermonde, la politique du pire, entretiens avec Philippe Petit, Paris, 1996, pp. 42-43. 邦訳、ポール・ヴィリリオ『電脳世界――最悪のシナリオへの対応』本間邦雄訳、産業図書、一九九八年、四四頁。

(54)本文は、さらに次のように続く。「私はもはや、東京に一四時間で着く前に持っていた心的な世界像を持つことはできません。さらに、八時間の時差で東京のテレビ会議に参加した時、私の心的地図は全く同様に新たに決定的な縮小を被りました」。Ibid., p. 43. 邦訳、同前、四四‐四五頁。

(55)Guillaume Apollinaire, “L’Esprit nouveau et les poètes” (1918), in Œuvres complètes de Guillaume Apollinaire, III, Paris: André Balland et Jacques Lecat, 1966, p. 905. 邦訳、ギョーム・アポリネール「新精神と詩人たち」若林眞訳、『アポリネール全集』鈴木信太郎・渡邊一民編、紀伊国屋書店、一九六四年、七八四頁。

(56)Ibid., p. 902. 同前、七八〇‐七八一頁。

(57)Paul Valéry, “La Conquête de l’ubiquité” (1931), in Œuvres, II, Paris: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1960, p. 1284. 邦訳、ヴァレリー「同時遍在性の征服」寺田透訳、『ヴァレリー全集(10)芸術論集』落合太郎・鈴木信太郎・渡辺一夫・佐藤正彰監修、筑摩書房、一九七四年、三一七頁。

(58)Pierre Francastel, Art et technique aux XIXe-XXe siècles, Paris, 1956, p. 175. 邦訳、ピエール・フランカステル『近代芸術と技術』近藤昭訳、平凡社、一九七一年、二四九頁。

(59)Ibid., pp. 175-176. 邦訳、同前、二四九‐二五〇頁。

(60)Ernst Cassirer, An Essay on Man, Yale University Press, 1944; Yale University Press, 1972, p. 157. 邦訳、エルンスト・カッシーラー『人間』宮城音弥訳、岩波書店(岩波文庫)、一九九七年、三三三頁。

(61)Jakob von Uexküll/Georg Kriszat, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen Bedeutungslehre, Frankfurt am Main, 1970. 邦訳、ユクスキュル/クリサート『生物から見た世界』日高敏隆・羽田節子訳、岩波書店(岩波文庫)、二〇〇五年。

(62)Arnold Gehlen, Der Mensch, Berlin, 1940. 邦訳、アルノルト・ゲーレン『人間』平野具男訳、法政大学出版局、一九八五年。

(63)Martin Heidegger, Sein und Zeit, Halle, 1927. 邦訳、マルティン・ハイデッガー『存在と時間(上・中・下)』桑木務訳、岩波書店(岩波文庫)、一九六〇‐六三年。

(64)Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, München, 1949. 邦訳、マックス・シェーラー「宇宙における人間の地位」亀井裕・山本達訳、『シェーラー著作集(13)』亀井裕・山本達・安西和博訳、白水社、一九七七年。

(65)Ernst Cassirer, Die Philosophie der symbolischen Formen, 3 Bde., Berlin, 1923-29. 邦訳、カッシーラー『シンボル形式の哲学(全4巻)』木田元・生松敬三・村岡晋一訳、岩波書店(岩波文庫)、一九八九‐九七年。

(66)Susanne K. Langer, Philosophy in a New Key, Cambridge: Harvard University Press, 1942. 邦訳、スザンヌ・ランガー『シンボルの哲学』矢野萬里・池上保太・貴志謙二・近藤洋逸訳、岩波書店、一九六〇年。

(67)なお、この人間固有の象徴化の遅延作用により、人間にのみ「時間」が生まれ、人間のみが「死」を自覚して生きねばならなくなったことは、ハイデガーが『存在と時間』で省察している通りである。一般に、実存主義は、「メメント・モリ(死を忘れるな)」の伝統に基づき、この日常の中で忘却しがちな「死」を自覚してこそ充実した本当の「生」があると説く。

(68)Ernst Cassirer, “Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften” (1923), in Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs, Darmstadt, 1956; 8 Auflage, 1994, pp. 175-176.

(69)ジョルジュ・ブラック『昼と夜――ジョルジュ・ブラックの手帖』藤田博史訳、青土社、一九九三年、八七頁。

(70)Herbert Read, Icon and Idea, London, 1955. 邦訳、ハーバート・リード『イコンとイデア』宇佐見英治訳、みすず書房、一九五七年。

(71)Gyorgy Kepes, The New Landscape in Art and Science, Chicago, 1956; 3rd Printing, 1963, pp. 18-19. 邦訳、ジョージ・ケペッシュ『造形と科学の新しい風景』佐波甫・高見堅志郎訳、美術出版社、一九六六年、一四‐一五頁。

(72)S. Giedion, “Space Conception in Prehistoric Art,” in Edmund Carpenter and Marshall McLuhan (eds.), Explorations in Communication: an anthology, Boston, 1960; Beacon Paperback, 1966, p. 73. 邦訳、S・ギーディオン「先史芸術の時代概念」、マーシャル・マクルーハン『マクルーハン理論』大前正臣・後藤和彦訳、サイマル出版会、一九八一年、一五六頁。

(73)Ibid., pp. 73-74. 邦訳、同前、一五六頁。

(74)Erwin Panofsky, “Die Perspektive als ‘symboliche Form’,” Vorträge der Bibliothek Warburg, 1924-25. 邦訳、エルウィン・パノフスキー『〈象徴形式〉としての遠近法』木田元・川戸れい子・上村清雄訳、哲学書房、一九九三年。

(75)秋丸知貴「『象徴形式』としての一点透視遠近法――『自然』概念の変遷について」『モノ学・感覚価値研究』第七号、京都大学こころの未来研究センター、二〇一三年、五四‐六二頁。なお、「近代」を「有機的自然の限界からの解放」と見た場合、「論理的解放」と「物理的解放」の二段階があり、「論理的解放」が「一点透視遠近法的世界観」、「物理的解放」が「世界同時性的世界観」の成立に対応している。

(76)Paul Virilio, Vitesse et politique, Paris, 1977, p. 133. 邦訳、ポール・ヴィリリオ『速度と政治』市田良彦訳、平凡社(平凡社ライブラリー)、二〇〇一年、一九五頁。

(77)Lewis Mumford, Technics and Civillization, New York, 1934, p. 342. 邦訳、ルイス・マンフォード『技術と文明』生田勉訳、美術出版社、一九七二年、四一七‐四一八頁。

(78)Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture, Cambridge: Harvard University Press, 1941; 14th printing, 2002, p. 436. 邦訳、ジークフリート・ギーディオン『空間・時間・建築(2)』太田實訳、丸善、一九五五年、四六六‐四六七頁。

(79)Pierre Francastel, Art et technique aux XIXe-XXe siècles, Paris, 1956, pp. 131-132. 邦訳、ピエール・フランカステル『近代芸術と技術』近藤昭訳、平凡社、一九七一年、一八六頁。

(80)Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, New York, 1964, pp. 12-13. 邦訳、マーシャル・マクルーハン『メディア論』栗原裕・河本仲聖訳、みすず書房、一九八七年、一三頁。

(81)Stephen Kern, The Culture of Time and Space, p. 147. 邦訳、スティーヴン・カーン『空間の文化史』浅野敏夫・久郷丈夫訳、法政大学出版局、一九九三年、二五頁。

(82)飯島洋一『光のドラマトゥルギー』青土社、一九九〇年、五八‐五九頁。

(83)服部桂『メディアの予言者――マクルーハン再発見』廣済堂、二〇〇一年、二四頁。

(84)Alfred H. Barr, Jr., Picasso: Fifty Years of His Art, New York: Museum of Modern Art, 1946, pp. 272-273. 邦訳、アルフレッド・H・バー・ジュニアー『ピカソ――芸術の五十年』植村鷹千代訳、創元社、一九五二年、二一四‐二一六頁。

(85)Françoise Gilot/Carlton Lake, Life with Picasso, New York, 1964, p. 77. 邦訳、フランソワーズ・ジロー/カールトン・レイク『ピカソとの生活』瀬木慎一訳、新潮社、一九六五年、六六頁。

(86)Dora Vallier, “Braque, la peinture et nous,” Cahiers d’Art, octobre 1954, p. 16.

(87)John E. Bowlt (ed. and trans.), Russian Art of the Avant-Garde Theory and Criticism 1902-1934, New York, 1976; London, 1988, p. 89. 邦訳、J・E・ボウルト編『ロシア・アヴァンギャルド芸術』川端香男里、望月哲男、西中村浩訳、岩波書店、一九八八年、一二四頁。

(88)Nicos Stangos (ed.), Concepts of Modern Art: From Fauvism to Postmodernism, London, 1974, 3rd edition, 1994, p. 87. 邦訳、ニコス・スタンゴス編『20世紀美術』宝木範義訳、PARCO出版、一九八五年、八七頁。

(89)Marcel Duchamp, Duchamp du signe, Paris, 1975; Paris, 2008, p. 208. 邦訳、マルセル・デュシャン『マルセル・デュシャン全著作』ミシェル・サヌイエ編、北山研二訳、未知谷、二〇〇一年、三三〇頁。

(90)Exh. cat., Fernand Léger: The Later Years, edited by Nicolas Serota, London: Whitechapel Art Gallery, 1988, p. 58. 邦訳、内田巖編訳『絵画は何処へ行く』三一書房、一九五二年、一四九頁に引用。

(91)Filippo Tommaso Marinetti, “Fondazione e Manifesto del Futurismo” (1909), in Teoria e inventzione futurista, Milano, 1983, pp. 10-11. 邦訳、F・T・マリネッティ「未来派創立宣言」、エンリコ・クリスポルティ/井関正昭構成・監修『未来派:1909-1944』諸川春樹翻訳監修、鵜沢隆・浦上雅司・片桐頼継・吉城寺尚子・古賀浩・堤康徳訳、東京新聞、一九九二年、六三頁。

(92)F. T. Marinetti, “L’immaginazione senza fili e le parole in libertà” (1913), in エンリコ・クリスポルティ/井関正昭構成・監修『未来派:1909-1944』東京新聞、一九九二年、二六八頁(邦訳二六九頁)。

(93)Theo van Doesburg, “Der Wille zum Stil” (1922), in H. L. C. Jaffé (ed.), Mondrian und De Stijl, Köln, 1967, pp. 150-151. 邦訳、テオ・ファン・ドゥスブルグ「様式への意志――人生、芸術そして科学技術の再建」、ハンス・ヤッフェ『抽象への意志』赤根和生訳、朝日出版社、一九八四年、一九五頁。

(94)Le Corbusier, Sur les 4 Routes, Paris, 1941; translated by Dorothy Todd, The Four Routes, London, 1947, p. 29. 邦訳、ル・コルビュジエ『四つの交通路』井田安弘訳、鹿島出版会(SD選書)、一九七八年、三四頁。

(95)Bowlt (ed.), Russian Art of the Avant-Garde Theory and Criticism, p. 212. 邦訳、J・E・ボウルト編『ロシア・アヴァンギャルド芸術』二五三頁。

(96)高見堅士郎「キリコの眩暈」『美術手帖(No.445)』美術出版社、一九七九年二月号、九五頁より引用。

(97)ロートレアモン「マルドロールの歌」『ロートレアモン全集』石井洋二郎訳、筑摩書房、二〇〇一年。

(98)André Breton, “Introduction au discours sur le peu de réalité” (1924), in Œuvres complètes, II (Bibliothèque de la Pléiade), Paris: Gallimard, 1992, p. 265. 邦訳、アンドレ・ブルトン「現実僅少論序説」『アンドレ・ブルトン集成(6)』巖谷國士・生田耕作・田村俶訳、人文書院、一九七四年、二〇一‐二〇二頁。

(99)André Breton, “Comme dans un bois” (1951), in Œuvres complètes, III (Bibliothèque de la Pléiade), Paris: Gallimard, 1999, pp. 903-904. 邦訳、アンドレ・ブルトン「森のなかのように」『アンドレ・ブルトン集成(7)』粟津則雄訳、人文書院、一九七一年、三七四頁。

(100)Alain Bosquet, Entretiens avec Salvador Dari, Paris, 1966; Paris, 1983, p. 40. 邦訳、サルヴァドール・ダリ/アラン・ボスケ『ダリとの対話』岩崎力訳、美術公論社、一九八〇年、三三頁。

(101)Max Sorre, Rencontres de la Géographie et de la Sociologie, Paris, 1957, p. 192. 邦訳、マクシミリアン・ソール『地理学と社会学の接点』松田信訳、大明堂、一九六八年、一六六頁。

(102)La fée et la servant, préface d’Alain Corbin, p. 6. 邦訳、『電気の精とパリ』アラン・コルバン序文、一‐二頁。

【初出】本稿は、2010年11月28日に池坊短期大学で開催された比較文明学会第28回大会で口頭発表し、2011年11月に『比較文明』第27号(比較文明学会、2011年、135‐156頁)で論文発表した、「『象徴形式』としてのキュビスム――一点透視遠近法的世界観から世界同時性的世界観へ」を加筆修正したものである。なお、本稿は、筆者が2010年度から2011年度にかけて連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』

序論 「象徴形式」の美学

第1章 「自然」概念の変遷

第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法

第3章 「芸術」概念の変遷

第4章 抽象絵画における純粋主義

第5章 抽象絵画における神秘主義

第6章 自然的環境から近代技術的環境へ

第7章 抽象絵画における機械主義

第8章 「象徴形式」としての抽象絵画

■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』

第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について

第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について

第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」

第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考

第6章 ヴァルター・ベンヤミンの鑑賞美学――「礼拝価値」から「展示価値」へ

第7章 ヴァルター・ベンヤミンの建築美学――アール・ヌーヴォー建築からガラス建築へ

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』

序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究

第1章 近代絵画と近代技術

第2章 印象派と大都市群集

第3章 セザンヌと蒸気鉄道

第4章 フォーヴィズムと自動車

第5章 「象徴形式」としてのキュビズム

第6章 近代絵画と飛行機

第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に

第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に

第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に

第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に

第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に

第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に

第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに